山形交響楽団のブルックナーの交響曲第3番(1873年版) [クラシック百銘盤]

2009年8月3~4日 山形テルサホールにて収録された、

当時同団音楽監督だった飯森範親指揮による録音。

演奏時間は、23:21、17:48、6:52、17:01。

これに先立つ7月24日に同じホールにおける定期公演でこの曲は演奏されている。

そのせいか練れたというか、

本番から少しあいたこともあるのだろう、

演奏する側がこの曲に対していい意味で余裕のある出来となっている。

自分はこのオケをただ一度、

すみだのトリフォニーで飯森さん指揮による、

モーツァルトの「パリ」とブルックナーの4番による公演で聴いたことがある。

2008年3月29日のこと。

その時自分は当時以下のように書いている。

「山形交響楽団を初めて聴きました。

じつにストレートというかクセと濁りが無いオケという気がしましたし、自分が予想していたよりレベルが高いオーケストラでした。

一曲目のモーツァルトはなかなかテキパキとした出来で、飯森さんのやろうとしていることがうまく音化された出来となっていました。ただ終楽章の冒頭ではホールとの関係でそう聴こえたのかもしれませんが、表情が流れたような部分があり、これがちょっと残念でした。飯森さんは東響よりも山形響の方がやろうとしいることがしっかりオケを通してこちらに伝わってくるようで、そういう意味ではこちらのオケがほんとうの意味での飯森さんにとっての手兵なのだなと、あらためて感じさせられたものでした。

後半のブルックナーは驚くほどオケが自然体で演奏していましたが、ブルックナーをこれほど力まず気張らず、それこそ自分たちの曲のように演奏するオケというのはじつに珍しいという気がしました。飯森さんが山形の自然とブルックナーの曲が相通ずるようなことをプレトークでちょっと語っていましたが、このあたりにそういうものがあらわれていたのかもしれません。

飯森さんの指揮は第一楽章前半でこそ弦の動きに主張が見受けられたものの、その後はあまりこれといった動きがなく、終楽章に入ってようやくいろいろと仕掛けてきたような演奏となっていました。ただそれならばなぜ他の楽章も仕掛けてこなかったのか、オケと曲に音楽の主導権を渡して語らせようとしたのかもしれませんが自分にはこのあたりちょっと不思議で、個人的には音楽が弛緩こそしなかったものの、表情がやや薄いものになっていたように感じられてしまいました。

ただこれもまたオケがあまりにもブルックナーにうまくはまったためといわれたら、これはこれで認めるべきひとつのやり方なのかもしれません。今日は飯森さんよりも、山形響のブルックナーを聴いたような演奏会となったようです。

それにしても総勢55名(弦編成10-8-6-6-4)によるブルックナー。最初は音量面等を含めちょっと心配したものの、結果はじつに見通しのよい、しかも力強さにも事欠かない充実した響きでした。コントラバスなど四人だけではあったものの、オケ最後列中央の山台上に一列でならんでいるためか、ひじょうに効率よくしかも効果的に響いていました。また五人のホルンもこれまたすべて横一列に展開していたりと、とにかく無駄の無い響きを作り出す陣形を敷いていたことが、想像以上に充実した音を響かせることとなっていました。できれば次回はこのオケで北欧ものなどぜひ聴きたいところです。

しかしこの日の入場料金。現地での公演よりお得というのは何か申し訳ないような。まあこちらとしてはありがたいことではあるのですが」

というもの。

今回ここで取り上げる3番は翌年の演奏で、

上であげた4番での小さな不満も感じることなく、

より完成度の高いものとなっています。

録音は弦管のブレンド管がかなりあり、

弦主体で管はそれに添えたようなバランスといっていいくらいで、

ブラームスやハイドンを聴いててるような、

そんな趣すら感じられものがあります。

これは指揮者の飯森さんに負うところが大きいかと。

またこのように響きがうっそうとしているのに、

響きのつくりが明確かつバランスよく整然としているせいか、

クリアかつ見通しのよい印象も強くうけ、

第二楽章などまるで美しく濁りの無い、

温かみのある木漏れ日を想起させるところもあり、

なんとも心安らぐものがあります。

弦の響きは人数のせいか分厚さ感は皆無で、

ドレスデンや都響のような厚みのある弦を期待すると、

かなり肩透かしをくうと思います。

また洗練された美麗な響きを期待されても、

またここでのそれとはかけはなれており、

やはりそれにはそぐわないことになるでしょう。

ただ上でもあげたように、

この演奏にはそれに代わる魅力もあり、

自分はそれが弱点になってはいないと感じています。

ところで今回ここで使用されている1873年初稿版。

後の同曲の版に比べると正直細かい事など考えず、

自分の気持ちの先走りや思いの丈を先行させてしまったようで、

なかなか雄弁とも冗漫ともいえるものになっています。

インバルやナガノも同曲をこの版で録音していますが、

確かに面白いものの繰り返して聴くには些かしんどいというか、

濃い味になりすぎたように感じられる時があります。

ですが、この山響の演奏はそれがない。

厚ぼったくなることもないし冗漫に感じられることも少ない。

むしろブルックナーのこの曲を書いてるときのノリ、

気分の高揚感+爽快感のようなものが伝わってきて、

この曲を書いているときのブルックナーは、

何かとてつもなく楽しくて楽しくてしかたなかったのかなあと、

そんなことが強く全体から感じられるものになっています。

特にそれは弦の響きに強く感じられ、

スケルツォの木管との楽し気なコラボレーション、

そして終楽章のコーダでの弦の生命観溢れる躍動する流動感など、

子供が必死になっておもちゃを組み立てているかのような、

そんなブルックナーの無垢で無心な作曲をしている姿もみえてくるようで、

じつにこちらも嬉しくなってくるものがありました。

またこれを聴いていると、

ブルックナーは確かにワーグナーに強く影響されていたとはいえ、

そこにはベートーヴェン、

そしてハイドンやモーツァルトからの影響も、

感覚的とはいえ強く感じさせられるものがあります。

あとブルックナーが交響曲を書き始めたころのオケは、

一部の有名なオーケストラを除けば、

二管編成+弦が総勢四十名程だったとか。

つまり今回この演奏を行った山響のそれと、

じつはそんなに大きな差が無かったということ。

また山響の録音したブルックナーの中で、

この曲がじつは最も古い時期に書かれたものだったことも、

オケが巨大化する以前の時期だったということで、

(チューバもまだ当時の交響曲にはほとんど登場していなかった)

これまた山響向きだったのかもしれません。

※山響は1番も録音していますが、それは1892年ウィーン版なので、原曲は古いかもしれないけど、すでに8番や9番のような三管大編成のそれを通った後の版ということで、今回の3番よりも後の時代の要素がある程度含まれたものとなっています。

このようにとてもユニークな音盤ですが、

残念ながら今(2020年2月)は一部を除いて入手が困難になっているとか。

山響のブルックナーとしては、

311以前に録音された最後のものとなったこの3番。

威圧感溢れる重厚壮大さや、

金管が野太く咆哮しまくるそれらとは全く無縁の、

おかしな表現かもしれませんが、

洗練された素朴なローカル感と、

清涼感にみちた詩的で端正なブルックナー。

そして指揮者とオーケストラの共同作業が強く感じられるブルックナー。

もし聴く機会があったらぜひ一度お聴きになってみてください。

個人的には1番のミサと2番の初稿をこの組み合わせで聴いてみたいです。

当時同団音楽監督だった飯森範親指揮による録音。

演奏時間は、23:21、17:48、6:52、17:01。

これに先立つ7月24日に同じホールにおける定期公演でこの曲は演奏されている。

そのせいか練れたというか、

本番から少しあいたこともあるのだろう、

演奏する側がこの曲に対していい意味で余裕のある出来となっている。

自分はこのオケをただ一度、

すみだのトリフォニーで飯森さん指揮による、

モーツァルトの「パリ」とブルックナーの4番による公演で聴いたことがある。

2008年3月29日のこと。

その時自分は当時以下のように書いている。

「山形交響楽団を初めて聴きました。

じつにストレートというかクセと濁りが無いオケという気がしましたし、自分が予想していたよりレベルが高いオーケストラでした。

一曲目のモーツァルトはなかなかテキパキとした出来で、飯森さんのやろうとしていることがうまく音化された出来となっていました。ただ終楽章の冒頭ではホールとの関係でそう聴こえたのかもしれませんが、表情が流れたような部分があり、これがちょっと残念でした。飯森さんは東響よりも山形響の方がやろうとしいることがしっかりオケを通してこちらに伝わってくるようで、そういう意味ではこちらのオケがほんとうの意味での飯森さんにとっての手兵なのだなと、あらためて感じさせられたものでした。

後半のブルックナーは驚くほどオケが自然体で演奏していましたが、ブルックナーをこれほど力まず気張らず、それこそ自分たちの曲のように演奏するオケというのはじつに珍しいという気がしました。飯森さんが山形の自然とブルックナーの曲が相通ずるようなことをプレトークでちょっと語っていましたが、このあたりにそういうものがあらわれていたのかもしれません。

飯森さんの指揮は第一楽章前半でこそ弦の動きに主張が見受けられたものの、その後はあまりこれといった動きがなく、終楽章に入ってようやくいろいろと仕掛けてきたような演奏となっていました。ただそれならばなぜ他の楽章も仕掛けてこなかったのか、オケと曲に音楽の主導権を渡して語らせようとしたのかもしれませんが自分にはこのあたりちょっと不思議で、個人的には音楽が弛緩こそしなかったものの、表情がやや薄いものになっていたように感じられてしまいました。

ただこれもまたオケがあまりにもブルックナーにうまくはまったためといわれたら、これはこれで認めるべきひとつのやり方なのかもしれません。今日は飯森さんよりも、山形響のブルックナーを聴いたような演奏会となったようです。

それにしても総勢55名(弦編成10-8-6-6-4)によるブルックナー。最初は音量面等を含めちょっと心配したものの、結果はじつに見通しのよい、しかも力強さにも事欠かない充実した響きでした。コントラバスなど四人だけではあったものの、オケ最後列中央の山台上に一列でならんでいるためか、ひじょうに効率よくしかも効果的に響いていました。また五人のホルンもこれまたすべて横一列に展開していたりと、とにかく無駄の無い響きを作り出す陣形を敷いていたことが、想像以上に充実した音を響かせることとなっていました。できれば次回はこのオケで北欧ものなどぜひ聴きたいところです。

しかしこの日の入場料金。現地での公演よりお得というのは何か申し訳ないような。まあこちらとしてはありがたいことではあるのですが」

というもの。

今回ここで取り上げる3番は翌年の演奏で、

上であげた4番での小さな不満も感じることなく、

より完成度の高いものとなっています。

録音は弦管のブレンド管がかなりあり、

弦主体で管はそれに添えたようなバランスといっていいくらいで、

ブラームスやハイドンを聴いててるような、

そんな趣すら感じられものがあります。

これは指揮者の飯森さんに負うところが大きいかと。

またこのように響きがうっそうとしているのに、

響きのつくりが明確かつバランスよく整然としているせいか、

クリアかつ見通しのよい印象も強くうけ、

第二楽章などまるで美しく濁りの無い、

温かみのある木漏れ日を想起させるところもあり、

なんとも心安らぐものがあります。

弦の響きは人数のせいか分厚さ感は皆無で、

ドレスデンや都響のような厚みのある弦を期待すると、

かなり肩透かしをくうと思います。

また洗練された美麗な響きを期待されても、

またここでのそれとはかけはなれており、

やはりそれにはそぐわないことになるでしょう。

ただ上でもあげたように、

この演奏にはそれに代わる魅力もあり、

自分はそれが弱点になってはいないと感じています。

ところで今回ここで使用されている1873年初稿版。

後の同曲の版に比べると正直細かい事など考えず、

自分の気持ちの先走りや思いの丈を先行させてしまったようで、

なかなか雄弁とも冗漫ともいえるものになっています。

インバルやナガノも同曲をこの版で録音していますが、

確かに面白いものの繰り返して聴くには些かしんどいというか、

濃い味になりすぎたように感じられる時があります。

ですが、この山響の演奏はそれがない。

厚ぼったくなることもないし冗漫に感じられることも少ない。

むしろブルックナーのこの曲を書いてるときのノリ、

気分の高揚感+爽快感のようなものが伝わってきて、

この曲を書いているときのブルックナーは、

何かとてつもなく楽しくて楽しくてしかたなかったのかなあと、

そんなことが強く全体から感じられるものになっています。

特にそれは弦の響きに強く感じられ、

スケルツォの木管との楽し気なコラボレーション、

そして終楽章のコーダでの弦の生命観溢れる躍動する流動感など、

子供が必死になっておもちゃを組み立てているかのような、

そんなブルックナーの無垢で無心な作曲をしている姿もみえてくるようで、

じつにこちらも嬉しくなってくるものがありました。

またこれを聴いていると、

ブルックナーは確かにワーグナーに強く影響されていたとはいえ、

そこにはベートーヴェン、

そしてハイドンやモーツァルトからの影響も、

感覚的とはいえ強く感じさせられるものがあります。

あとブルックナーが交響曲を書き始めたころのオケは、

一部の有名なオーケストラを除けば、

二管編成+弦が総勢四十名程だったとか。

つまり今回この演奏を行った山響のそれと、

じつはそんなに大きな差が無かったということ。

また山響の録音したブルックナーの中で、

この曲がじつは最も古い時期に書かれたものだったことも、

オケが巨大化する以前の時期だったということで、

(チューバもまだ当時の交響曲にはほとんど登場していなかった)

これまた山響向きだったのかもしれません。

※山響は1番も録音していますが、それは1892年ウィーン版なので、原曲は古いかもしれないけど、すでに8番や9番のような三管大編成のそれを通った後の版ということで、今回の3番よりも後の時代の要素がある程度含まれたものとなっています。

このようにとてもユニークな音盤ですが、

残念ながら今(2020年2月)は一部を除いて入手が困難になっているとか。

山響のブルックナーとしては、

311以前に録音された最後のものとなったこの3番。

威圧感溢れる重厚壮大さや、

金管が野太く咆哮しまくるそれらとは全く無縁の、

おかしな表現かもしれませんが、

洗練された素朴なローカル感と、

清涼感にみちた詩的で端正なブルックナー。

そして指揮者とオーケストラの共同作業が強く感じられるブルックナー。

もし聴く機会があったらぜひ一度お聴きになってみてください。

個人的には1番のミサと2番の初稿をこの組み合わせで聴いてみたいです。

クレメンス・クラウスのハイドンのオラトリオ [クラシック百銘盤]

クレメンス・クラウス(1893-1954)というと、

今ではウインナワルツや、

リヒャルト・シュトラウスに定評のあった指揮者という、

その程度の知名度しかないような気がするけど、

これは1970年代の国内盤事情でもそんな変わりはなく、

同じ年に亡くなったフルトヴェングラーや、

ひとつ年下のカール・ベームに比べると、

知名度も人気も格段に日本では低かった。

そしてそれは今でもそんなに変わらないような気がする。

これは彼の遺された録音によるところも大きい。

彼の遺されたセッション録音の多くは、

1929年~1934年迄のウィーン国立歌劇場時代、

そして戦後1947年の非ナチ化裁判において無罪になり、

以降亡くなるまでの期間という、

それほど長いものではない。

しかもステレオ録音になる直前に亡くなられたことで、

さらにそれに拍車がかかってしまった。

ただそれを言えばフルトヴェングラーやトスカニーニと同じなのだが、

彼の遺したリヒャルト・シュトラウスのように、

大編成でステレオになると格段に魅力を発揮した作品が主流を占めたこと、

そして戦後ベートーヴェンやブラームスのWPOとの交響曲のセッション録音や、

得意としていたモーツァルトの交響曲やオペラがほとんど無かったことで、

この分野の欠落が特に日本ではかなり響いてしまったようだった。

もし彼があと十年長生きしてくれていたら、

デッカにWPOとステレオ録音でいろいろと遺してくれていたと思う。

その中には彼の十八番といわれたモーツァルトのオペラや、

ブラームスやベートーヴェンの交響曲も含まれていただろうし、

モーツァルトやシューベルトの交響曲の一部も収録されたかもしれない。

それを思うとなんとも残念でならない。

ただ近年彼のライブ録音がいろいろと登場したことで、

彼の再評価が高まっているのは嬉しい。

そんなことが起きる前の平成のはじめころだったと思うけど、

クラウスによるWPOとのハイドンの「四季」が発売されたという、

そんな話を当時初めて聞いた。

ただ当時はこの曲にあまり自分は深く関心を持っていなかったので、

あっさりこれをスルーしてしまった。

そしてだいぶ経ってから、

彼のこの「四季」と「天地創造」をまとめて購入した。

この二つは「四季」が1942年の6月4日頃。

「天地創造」が翌年3月28日に、

各々ウィーン楽友協会大ホールで収録された放送用録音で、

オケはともにWPO、合唱も国立歌劇場合唱団。

そして独唱者も、

トルーデ・アイッパーレ(S)

ユリウス・パツァーク(T)

ゲオルク・ハン(B)

と、両曲ともまったく同じメンバー。

このメンバーは1940年の、

クラウスがWPOを指揮したベートーヴェンの荘厳ミサでも。

三人揃って登場しており、

1944年の「マタイ」でもハンを除く二人が登場しているので、

三人ともクラウスのお気に入りだったのだろう。

クラウスはこの大戦下の時期

ベルリンフィルとフルトヴェングラーのそれに匹敵する程録音が多く、

しかもオペラをはじめとした大曲もかなり遺されている。

そこにはシューベルトの6番のミサもあるし、

「ボエーム」や「ばらの騎士」もバイエルンの歌劇場で、

「フィガロ」もザルツブルグ音楽祭のライブとして

やはりこの時期全曲遺されている。

ほんとうにこのころのクラウスは、

時代はあれだったけど本人は飛ぶ鳥を落とす勢いで、

フルトヴェングラーと対抗するほどのそれだったのかもしれない。

そんな時期にこのハイドンの二つのオラトリオは録音された。

録音は当時としてはなかなか良好で、

ホールの残響もかなり大きくとらえられている。

「天地創造」は演奏時間約一時間四十分。

演奏はオケのせいもあるかもしれないし、

今のピリオド全盛のそれとはまったく住んでいる世界の違う、

あえて例えると劇場型のハイドンで、

宗教音楽という要素は二の次という感じになっている。

このやり方としては、

メンゲルベルクの「マタイ受難曲」の例があるにはあるが、

あちらはバッハでこちらはハイドン。

特に音楽の寸法とりの確かさや、

形の美しさ等の音楽の背後にあるものではなく、

音そのもので勝負してくる要素の強い音楽なだけに、

ある意味かなり大胆というか危険なやり方なのかもしれないけど、

ここまでやってしまうと、

その手法を認めた場合もう見事と称賛するしかない。

合唱が粗いので、

そのため素人が全力で歌っているような趣があるけど、

それが妙に思いの丈というか、

音楽にすべてを託した多くの人間の心からの群衆賛歌みたいな、

ちょっと「第九」のそれと似たようなものすら感じられて、

技術を超えた感動というか訴えこみを強く感じさせられる。

この曲はある意味ハイドンのそれまでの総決算みたいな曲で、

例えばヴァントやコッホの演奏がそれらを強く感じさせる、

ある意味楷書書きのような演奏だとしたら、

こちらはそれをかなり崩した草書書きのような演奏といえるかもしれない。

しかもかなり肉厚かつ濃厚ともいえる味わいもあるので、

ある意味ベートーヴェンの出現前夜ともいえる感じのする、

そんなハイドンとなっている。

正直聴く人の趣味嗜好でかなり評価は割れるだろうけど、

クラウスの凄さを感じさせる自分は名演だと思っている。

そしてこの前年に録音された「四季」。

こちらはもっと規格外だった。

演奏時間は約2時間25分なので、

遅い方の部類に入るかもしれないが、

たしかにたっぷりとした歌い方だけど、

冒頭を除けば単純に遅いというかんじはそれほどしない。

ただそれ以上に曲の性格も手伝ったかもしれないが、

「天地創造」よりもかなり思い切った演奏になっている。

「四季」は初演時「天地創造」と比べ賛否が拮抗し、

ハイドン自身もストーリー部分を含めると、

「天地創造」より下の作品と思っていた節がある。

確かにこの作品、

他の作曲家のオラトリオに比べると、

宗教的な色合いが薄く、

神やそれに準ずるものがここでは出てこない。

そういう意味では一般民衆目線の、

世俗的オラトリオといっていいものなのかもしれないが、

それが一段ランクが低いとみられた要因かもしれない。

また制作過程で、

パトロンとして作曲家への援助を惜しまなかった、

この作品の台本を書いたスヴィーテン男爵との確執も、

いろいろと本人にはあったようで、

そのせいもあってかこの作品の完成以降、

ハイドンはまるで創作の泉が彼果てたかのように元気を失っていったという。

だがそれにもかかわらず、

この作品は「天地創造」よりもある意味大胆であり、

ハイドンとしては特異な作品になったような部分がある。

それは18世紀の音楽が貴族への仕事や献呈がメインだったのに対し。

19世紀が一般民衆へのそれが主軸になっていったように、

この曲はそれまでのハイドンと違い、

上でも述べたように曲想や目線が一般民衆レベルになったことで、

作品もまた一般民衆が演奏会で聴いても肩肘はらず楽しめるような、

そんな要素が今まで以上に横溢しているとろだ。

おそらくこれはハイドンの渡英での体験も、

大きく影響していると思う。

そこの部分をここでのクラウスはかなり大きく踏み込んでいる。

冒頭からまるで19世紀のオペラのような壮大な趣きで、

ベートーヴェンの世界を先取りしてしまった感すらあるが、

第三部の「秋」以降はさらにそれらが推し進められ、

第26曲 合唱「聞け、この大きなざわめき」では、

ほとんどウエーバーの「魔弾の射手」の世界のようだし、

第28曲 合唱「万歳、万歳、ぶどう酒だ」では

ついにはワーグナーの世界にまで足を踏み入れているかのようで、

作曲が進むにつれ、

ハイドンが半世紀先の音楽を見越していたのではないかと、

そしてそこまでさせてしまったことが要因で、

この後ハイドンが疲労困憊したのではないかと、

そう思わせるくらいクラウスは大胆に仕掛けている。

また相変わらず粗い合唱も、

ここでは民衆賛歌と考えればむしろ相応しいとさえ思えるほどで、

「天地創造」以上にクラウスが存分に腕をふるっているようにさえ感じられる。

今のピリオド系の演奏、

特に人数を刈り込んでの演奏が主流となっている現在では、

こんな演奏したら笑いものになってしまうかもしれないが、

ここまでやり尽くしてしまったら、

自分としてはもう素直に脱帽するしかない。

おそらくオペラ指揮者として非凡な才を持ち、

ワーグナーやRシュトラウスを得意としていたこの指揮者の、

その独特な視点が生んだ要因かもしれないけど、

それでも同じワーグナーやRシュトラウスを得意としていた、

カラヤンやショルティ、さらにはベームとも相当違う、

かなり個性的かつロマン派的なハイドンだ。

今や絶滅したタイプの演奏だけど、

このクラウスのハイドンのオラトリオは両曲そんな歴史の証言としても、

できれば顧みてほしい演奏です。

特に「四季」はハイドンという作曲家のイメージの再考を迫るほどのもの。

フルトヴェングラーの大戦中に録音された「英雄」や「第九」と並んで、

ぜひ後世にも語り伝えてほしい演奏です。

今ではウインナワルツや、

リヒャルト・シュトラウスに定評のあった指揮者という、

その程度の知名度しかないような気がするけど、

これは1970年代の国内盤事情でもそんな変わりはなく、

同じ年に亡くなったフルトヴェングラーや、

ひとつ年下のカール・ベームに比べると、

知名度も人気も格段に日本では低かった。

そしてそれは今でもそんなに変わらないような気がする。

これは彼の遺された録音によるところも大きい。

彼の遺されたセッション録音の多くは、

1929年~1934年迄のウィーン国立歌劇場時代、

そして戦後1947年の非ナチ化裁判において無罪になり、

以降亡くなるまでの期間という、

それほど長いものではない。

しかもステレオ録音になる直前に亡くなられたことで、

さらにそれに拍車がかかってしまった。

ただそれを言えばフルトヴェングラーやトスカニーニと同じなのだが、

彼の遺したリヒャルト・シュトラウスのように、

大編成でステレオになると格段に魅力を発揮した作品が主流を占めたこと、

そして戦後ベートーヴェンやブラームスのWPOとの交響曲のセッション録音や、

得意としていたモーツァルトの交響曲やオペラがほとんど無かったことで、

この分野の欠落が特に日本ではかなり響いてしまったようだった。

もし彼があと十年長生きしてくれていたら、

デッカにWPOとステレオ録音でいろいろと遺してくれていたと思う。

その中には彼の十八番といわれたモーツァルトのオペラや、

ブラームスやベートーヴェンの交響曲も含まれていただろうし、

モーツァルトやシューベルトの交響曲の一部も収録されたかもしれない。

それを思うとなんとも残念でならない。

ただ近年彼のライブ録音がいろいろと登場したことで、

彼の再評価が高まっているのは嬉しい。

そんなことが起きる前の平成のはじめころだったと思うけど、

クラウスによるWPOとのハイドンの「四季」が発売されたという、

そんな話を当時初めて聞いた。

ただ当時はこの曲にあまり自分は深く関心を持っていなかったので、

あっさりこれをスルーしてしまった。

そしてだいぶ経ってから、

彼のこの「四季」と「天地創造」をまとめて購入した。

この二つは「四季」が1942年の6月4日頃。

「天地創造」が翌年3月28日に、

各々ウィーン楽友協会大ホールで収録された放送用録音で、

オケはともにWPO、合唱も国立歌劇場合唱団。

そして独唱者も、

トルーデ・アイッパーレ(S)

ユリウス・パツァーク(T)

ゲオルク・ハン(B)

と、両曲ともまったく同じメンバー。

このメンバーは1940年の、

クラウスがWPOを指揮したベートーヴェンの荘厳ミサでも。

三人揃って登場しており、

1944年の「マタイ」でもハンを除く二人が登場しているので、

三人ともクラウスのお気に入りだったのだろう。

クラウスはこの大戦下の時期

ベルリンフィルとフルトヴェングラーのそれに匹敵する程録音が多く、

しかもオペラをはじめとした大曲もかなり遺されている。

そこにはシューベルトの6番のミサもあるし、

「ボエーム」や「ばらの騎士」もバイエルンの歌劇場で、

「フィガロ」もザルツブルグ音楽祭のライブとして

やはりこの時期全曲遺されている。

ほんとうにこのころのクラウスは、

時代はあれだったけど本人は飛ぶ鳥を落とす勢いで、

フルトヴェングラーと対抗するほどのそれだったのかもしれない。

そんな時期にこのハイドンの二つのオラトリオは録音された。

録音は当時としてはなかなか良好で、

ホールの残響もかなり大きくとらえられている。

「天地創造」は演奏時間約一時間四十分。

演奏はオケのせいもあるかもしれないし、

今のピリオド全盛のそれとはまったく住んでいる世界の違う、

あえて例えると劇場型のハイドンで、

宗教音楽という要素は二の次という感じになっている。

このやり方としては、

メンゲルベルクの「マタイ受難曲」の例があるにはあるが、

あちらはバッハでこちらはハイドン。

特に音楽の寸法とりの確かさや、

形の美しさ等の音楽の背後にあるものではなく、

音そのもので勝負してくる要素の強い音楽なだけに、

ある意味かなり大胆というか危険なやり方なのかもしれないけど、

ここまでやってしまうと、

その手法を認めた場合もう見事と称賛するしかない。

合唱が粗いので、

そのため素人が全力で歌っているような趣があるけど、

それが妙に思いの丈というか、

音楽にすべてを託した多くの人間の心からの群衆賛歌みたいな、

ちょっと「第九」のそれと似たようなものすら感じられて、

技術を超えた感動というか訴えこみを強く感じさせられる。

この曲はある意味ハイドンのそれまでの総決算みたいな曲で、

例えばヴァントやコッホの演奏がそれらを強く感じさせる、

ある意味楷書書きのような演奏だとしたら、

こちらはそれをかなり崩した草書書きのような演奏といえるかもしれない。

しかもかなり肉厚かつ濃厚ともいえる味わいもあるので、

ある意味ベートーヴェンの出現前夜ともいえる感じのする、

そんなハイドンとなっている。

正直聴く人の趣味嗜好でかなり評価は割れるだろうけど、

クラウスの凄さを感じさせる自分は名演だと思っている。

そしてこの前年に録音された「四季」。

こちらはもっと規格外だった。

演奏時間は約2時間25分なので、

遅い方の部類に入るかもしれないが、

たしかにたっぷりとした歌い方だけど、

冒頭を除けば単純に遅いというかんじはそれほどしない。

ただそれ以上に曲の性格も手伝ったかもしれないが、

「天地創造」よりもかなり思い切った演奏になっている。

「四季」は初演時「天地創造」と比べ賛否が拮抗し、

ハイドン自身もストーリー部分を含めると、

「天地創造」より下の作品と思っていた節がある。

確かにこの作品、

他の作曲家のオラトリオに比べると、

宗教的な色合いが薄く、

神やそれに準ずるものがここでは出てこない。

そういう意味では一般民衆目線の、

世俗的オラトリオといっていいものなのかもしれないが、

それが一段ランクが低いとみられた要因かもしれない。

また制作過程で、

パトロンとして作曲家への援助を惜しまなかった、

この作品の台本を書いたスヴィーテン男爵との確執も、

いろいろと本人にはあったようで、

そのせいもあってかこの作品の完成以降、

ハイドンはまるで創作の泉が彼果てたかのように元気を失っていったという。

だがそれにもかかわらず、

この作品は「天地創造」よりもある意味大胆であり、

ハイドンとしては特異な作品になったような部分がある。

それは18世紀の音楽が貴族への仕事や献呈がメインだったのに対し。

19世紀が一般民衆へのそれが主軸になっていったように、

この曲はそれまでのハイドンと違い、

上でも述べたように曲想や目線が一般民衆レベルになったことで、

作品もまた一般民衆が演奏会で聴いても肩肘はらず楽しめるような、

そんな要素が今まで以上に横溢しているとろだ。

おそらくこれはハイドンの渡英での体験も、

大きく影響していると思う。

そこの部分をここでのクラウスはかなり大きく踏み込んでいる。

冒頭からまるで19世紀のオペラのような壮大な趣きで、

ベートーヴェンの世界を先取りしてしまった感すらあるが、

第三部の「秋」以降はさらにそれらが推し進められ、

第26曲 合唱「聞け、この大きなざわめき」では、

ほとんどウエーバーの「魔弾の射手」の世界のようだし、

第28曲 合唱「万歳、万歳、ぶどう酒だ」では

ついにはワーグナーの世界にまで足を踏み入れているかのようで、

作曲が進むにつれ、

ハイドンが半世紀先の音楽を見越していたのではないかと、

そしてそこまでさせてしまったことが要因で、

この後ハイドンが疲労困憊したのではないかと、

そう思わせるくらいクラウスは大胆に仕掛けている。

また相変わらず粗い合唱も、

ここでは民衆賛歌と考えればむしろ相応しいとさえ思えるほどで、

「天地創造」以上にクラウスが存分に腕をふるっているようにさえ感じられる。

今のピリオド系の演奏、

特に人数を刈り込んでの演奏が主流となっている現在では、

こんな演奏したら笑いものになってしまうかもしれないが、

ここまでやり尽くしてしまったら、

自分としてはもう素直に脱帽するしかない。

おそらくオペラ指揮者として非凡な才を持ち、

ワーグナーやRシュトラウスを得意としていたこの指揮者の、

その独特な視点が生んだ要因かもしれないけど、

それでも同じワーグナーやRシュトラウスを得意としていた、

カラヤンやショルティ、さらにはベームとも相当違う、

かなり個性的かつロマン派的なハイドンだ。

今や絶滅したタイプの演奏だけど、

このクラウスのハイドンのオラトリオは両曲そんな歴史の証言としても、

できれば顧みてほしい演奏です。

特に「四季」はハイドンという作曲家のイメージの再考を迫るほどのもの。

フルトヴェングラーの大戦中に録音された「英雄」や「第九」と並んで、

ぜひ後世にも語り伝えてほしい演奏です。

ヴェルディの大失敗オペラの名盤。 [クラシック百銘盤]

作曲家には失敗はつきもので、

それで潰れたり埋もれてしまう人もいる。

大作曲家と言われる人も例外ではない。

初演で失敗を経験した人はかなりいる。

ブルックナーは交響曲第3番で、

ラフマニノフは交響曲第1番で、

チャイコフスキーは「白鳥の湖」で、

プッチーニは「蝶々夫人」で、

ビゼーは「カルメン」で

といった具合に。

ただとにかく上記した曲は、

皆それぞれのジャンルで今でも演奏されているし、

一部は人気レパートリーとなっている。

ただ中にはそうはいかなかった作品もある。

それがヴェルディが二十代後半に書いた、

「一日だけの王様 (偽のスタニスラオ)」

という、なんとも邦題だけでもピンと来ない名前の作品。

イタリアの大作曲家ヴェルディは、

「椿姫」の初演で失敗したというが、

どうも事実はそうではなかったらしく、

実際はかなり好評だったとか。

だがこの作品は正真正銘初演はダメだったらしい。

自分がこの作品を知ったのは、

同じヴェルディの「ファルスタッフ」を知った時。

自分は決してオペラが好きな方ではないが、

それでも少しは聴くし、

かつてはかなりいろいろと聴いていた。

ただその入り方は「カルメン」や「椿姫」のような、

比較的一般な入り方ではなく、

まず「こうもり」そして「ファルスタッフ」から入るというもの。

これは自分が悲劇は嫌いなのと、

あまり長い作品と相性が良くない事が理由としてあるのですが、

その「ファルスタッフ」の時にこの「一日だけの」という名前を知った。

その時「ファルスタッフ」が本人にとって、

じつに半世紀ぶりの喜劇であり、

その半世紀前の喜劇が大失敗だったことが、

本人を喜劇から遠ざけたということが解説に書いてあった。

なので自分も当時はその程度の作品という認識で終わってしまった。

だがそれから年月が経ち、

近年失敗作と初演時に言われてものでも、

後々聴き継がれている曲に数多く出会った事で、、

ちょっとこの曲が気になりだした。

そしてある時見かけたのが、

アルフレード・シモネット指揮、

ミラノ・イタリア放送交響楽団によるCD。

レナート・カペッキ - (バリトン)

[カヴァリエーレ・ベルフィオーレ/騎士、偽のスタニスラオ国王]

セスト・ブルスカンティーニ - (バリトン)

[ケルバール男爵]

リーナ・パリューギ - (ソプラノ)

[ポッジョ伯爵夫人]

ラウラ・コッツィ - (メゾ・ソプラノ)

[ジュリエッタ]

フアン・オンシーナ - (テノール)

[エドアルド]

クリスティアーノ・ダラマンガス - (バス)

[ロッカ]

マリオ・カーリン - (テノール)

[イヴレア伯爵]

オッタヴィオ・プレニツィオ - (バス)

[デルモンテ]

ミラノ・イタリア放送合唱団

ロベルト・ベナーリオ - (合唱指揮)

ミラノ・イタリア放送交響楽団

アルフレード・シモネット - (指揮)

録音が1951年という事で古かったけど、

歌手にブルスカンティーニがいるという事と、

かなりのお徳用価格だったのでついつい購入した。

だが帰宅後、

あらためて中のライナーの録音年月日をみて驚いた。

1951年1月25日。

ヴェルディ没後50年の日を二日後に迎える日だった。

この50回目のヴェルディのご命日は、

当時のイタリア三大指揮者も各地で指揮台に立っていた。

トスカニーニはカーネギーホールで、

シエピやステファーノといった歌手を迎えての、

ヴェルディのレクイエムを。

デ・サバータはミラノのスカラ座で、

テバルティ、プランデッリ、ロッシ・レメーニを迎えて、

同じレクイエムを。

セラフィンはナポリのサンカルロ劇場で、

カラスとラウリ=ヴォルピを迎えて、

イル・トロヴァトーレの公演を。

それぞれ指揮するといった具合だった。

そんな特別な日の二日前にこの「一日だけの」は収録された。

(※因みにこの時管弦楽を担当したミラノ・イタリア放送響は前年発足したばかりで、当時は初代指揮者のジュリーニが首席を勤めていた)

後で知ったけど、これはラジオ放送の為の収録だったらしい。

おそらくこの特別な日の当日、もしくは前後に放送されたのだろう。

音質は意外な程よく、

オケや合唱はやや奥にいる雰囲気だけど、

歌はその分前面に出ていて素晴らしく明瞭に録られている。

その歌手は

ブルスカンティーニ、カペッキ、パリューギといった、

イタリアオペラに詳しい方なら、

かなり気になるであろう面子が揃っている。

尚バリューギはこの録音の数年前に、

四十歳で舞台を引退していたということで、

この時期はこういう放送録音での活動が主だったとか。

確かにそのせいかちょっと音程で?という所もあるけど、

その声がとてつもなく可愛いらしく、

ほとんどアニメ設定の伯爵夫人ではないかというくらい。

あとブルスカンティーニとカペッキは安定していて、

特にブルスカンティーニはなかなか強烈な男爵を演じている。

若き日のオンシーナも、

ロッシーニ等のオペラで定評があったということで、

ここでの役もピタリとはまっている。

コッツィは詳しい事はまるで分からないけど、

こちらも自分にはしっかりと演じているように感じられた。

ただこの人とパリューギは、

放送録音のように舞台と無関係の場合は、

逆にやった方が聴く分にはしっくりいってたような気がする。

後にカラヤンやスカラ座の録音でも有名になった名合唱指揮者、

ベナーリオの指揮による合唱も録音のハンディはあるが、

かなり精彩に富んだものに聴こえる。

そして指揮のシモネットもなかなか勢いと歯切れのある演奏で、

この作品を聴き応えのあるものに仕上げている。

この作品はヴェルディ二十代後半の作品だが、

当時作曲者はかなり辛く厳しい経験をしており、

仕事とはいえよく作曲を、

しかも喜劇を書けたものだと正直驚いてしまう。

それでしかも失敗したのだからその傷心は半端ではなかったろうし、

当時ロッシーニやドニゼッティの亜流みたいな、

そんな言われ方までしたらしいのたから尚更だっただろう。

ただ実際この失敗は曲よりも演奏が甚だしくダメだったという、

よくありがちな理由だったという。

また脚本がよくなかったからという説もあるけど、

正直この種の作品としてそこまで酷いという印象は無い。

ただ当時イタリア最高の脚本家といわれた、

フェリーチェ・ロマーニが脚本を担当していことで、

例えその台本に不満があったとしても、

若きヴェルディにはそれを声を大にしては言い辛かったかもしれない。

ただもし初演時にこのシモネット盤で聴かれたような、

聴いていて思わずわくわくするような躍動感みなぎるものだったら、

はたして悲惨な失敗を作曲者が経験し、

この作品もまた失敗作の烙印を押されただろうかという気がする。

ヴェルディは二年後に「ナブッコ」で大成功を収め、

再度大作曲家への道を歩み出したが、

この「一日だけの」は、

一説にはその後の再演では好評だったらしいものの、

今でもあまり顧みられる事はない状況が続いている。

しかしこの曲は面白い。

ヴェルディとしては異例の、

レチタティーヴォ・セッコがあるし、

(この盤では録音のせいかまるでリュートのように聴こえる)

二組のカップルはちょっと「フィガロの結婚」わ思わせるけど、

もうちょっといろいろ入り組んだ設定となっている。

また舞台設定が、

1733年に起きたポーランド継承戦争のきっかけのひとつになった、

スタニスワフ・レシチニスキのポーランド帰還がベースになっているが、

それが影を落とすような深刻なものはここにはない。

(主人公は深刻だったかもしれないが)

多少脚本的に無理が通れば道理が引っ込む的な部分があるようだけど、

この当時の喜劇系オペラにはそういうのは日常茶飯事だし、

自分はけっこう無頓着なので個人的にはあまり問題視していない。

あとこの作品、

喜歌劇にしてはかなり劇的というか生真面目な部分があるようにも感じられ、

くだけた雰囲気や甘味さというのが、

他の作曲家の喜歌劇に比べるとじつはあまりない。

そういう意味ではけっこう指揮者や歌手にとって手強いかもしれないし、

演技の上手い人が要所にいないとかなりつまらないことになるような、

そんな感じもしてしまう。

初演の時の失敗はじつはそのあたりにあったのではないかと、

自分は以上の事から今現在そういう意見をもっている。

ただこのシモネット盤のようにそこそこの面子が揃うと、

かなり聴き応えのある面白い物にもなることも確か。

一度実際に聴いてみたいけど、

最近の演出は自分にとって生理的に合わないので、

それを考えると演奏会形式のだとありがたい。

といったところをダラダラと書きました。

もし機会がありましたら、

一度お聞きになってみてください。

以上で〆。

尚、この演奏は慣例的なカットがあるようですが、

自分は他にもってないので詳しくは分かりません。

シモネット盤の演奏時間は、

第一幕が約62分、第二幕が約40分です。

それで潰れたり埋もれてしまう人もいる。

大作曲家と言われる人も例外ではない。

初演で失敗を経験した人はかなりいる。

ブルックナーは交響曲第3番で、

ラフマニノフは交響曲第1番で、

チャイコフスキーは「白鳥の湖」で、

プッチーニは「蝶々夫人」で、

ビゼーは「カルメン」で

といった具合に。

ただとにかく上記した曲は、

皆それぞれのジャンルで今でも演奏されているし、

一部は人気レパートリーとなっている。

ただ中にはそうはいかなかった作品もある。

それがヴェルディが二十代後半に書いた、

「一日だけの王様 (偽のスタニスラオ)」

という、なんとも邦題だけでもピンと来ない名前の作品。

イタリアの大作曲家ヴェルディは、

「椿姫」の初演で失敗したというが、

どうも事実はそうではなかったらしく、

実際はかなり好評だったとか。

だがこの作品は正真正銘初演はダメだったらしい。

自分がこの作品を知ったのは、

同じヴェルディの「ファルスタッフ」を知った時。

自分は決してオペラが好きな方ではないが、

それでも少しは聴くし、

かつてはかなりいろいろと聴いていた。

ただその入り方は「カルメン」や「椿姫」のような、

比較的一般な入り方ではなく、

まず「こうもり」そして「ファルスタッフ」から入るというもの。

これは自分が悲劇は嫌いなのと、

あまり長い作品と相性が良くない事が理由としてあるのですが、

その「ファルスタッフ」の時にこの「一日だけの」という名前を知った。

その時「ファルスタッフ」が本人にとって、

じつに半世紀ぶりの喜劇であり、

その半世紀前の喜劇が大失敗だったことが、

本人を喜劇から遠ざけたということが解説に書いてあった。

なので自分も当時はその程度の作品という認識で終わってしまった。

だがそれから年月が経ち、

近年失敗作と初演時に言われてものでも、

後々聴き継がれている曲に数多く出会った事で、、

ちょっとこの曲が気になりだした。

そしてある時見かけたのが、

アルフレード・シモネット指揮、

ミラノ・イタリア放送交響楽団によるCD。

レナート・カペッキ - (バリトン)

[カヴァリエーレ・ベルフィオーレ/騎士、偽のスタニスラオ国王]

セスト・ブルスカンティーニ - (バリトン)

[ケルバール男爵]

リーナ・パリューギ - (ソプラノ)

[ポッジョ伯爵夫人]

ラウラ・コッツィ - (メゾ・ソプラノ)

[ジュリエッタ]

フアン・オンシーナ - (テノール)

[エドアルド]

クリスティアーノ・ダラマンガス - (バス)

[ロッカ]

マリオ・カーリン - (テノール)

[イヴレア伯爵]

オッタヴィオ・プレニツィオ - (バス)

[デルモンテ]

ミラノ・イタリア放送合唱団

ロベルト・ベナーリオ - (合唱指揮)

ミラノ・イタリア放送交響楽団

アルフレード・シモネット - (指揮)

録音が1951年という事で古かったけど、

歌手にブルスカンティーニがいるという事と、

かなりのお徳用価格だったのでついつい購入した。

だが帰宅後、

あらためて中のライナーの録音年月日をみて驚いた。

1951年1月25日。

ヴェルディ没後50年の日を二日後に迎える日だった。

この50回目のヴェルディのご命日は、

当時のイタリア三大指揮者も各地で指揮台に立っていた。

トスカニーニはカーネギーホールで、

シエピやステファーノといった歌手を迎えての、

ヴェルディのレクイエムを。

デ・サバータはミラノのスカラ座で、

テバルティ、プランデッリ、ロッシ・レメーニを迎えて、

同じレクイエムを。

セラフィンはナポリのサンカルロ劇場で、

カラスとラウリ=ヴォルピを迎えて、

イル・トロヴァトーレの公演を。

それぞれ指揮するといった具合だった。

そんな特別な日の二日前にこの「一日だけの」は収録された。

(※因みにこの時管弦楽を担当したミラノ・イタリア放送響は前年発足したばかりで、当時は初代指揮者のジュリーニが首席を勤めていた)

後で知ったけど、これはラジオ放送の為の収録だったらしい。

おそらくこの特別な日の当日、もしくは前後に放送されたのだろう。

音質は意外な程よく、

オケや合唱はやや奥にいる雰囲気だけど、

歌はその分前面に出ていて素晴らしく明瞭に録られている。

その歌手は

ブルスカンティーニ、カペッキ、パリューギといった、

イタリアオペラに詳しい方なら、

かなり気になるであろう面子が揃っている。

尚バリューギはこの録音の数年前に、

四十歳で舞台を引退していたということで、

この時期はこういう放送録音での活動が主だったとか。

確かにそのせいかちょっと音程で?という所もあるけど、

その声がとてつもなく可愛いらしく、

ほとんどアニメ設定の伯爵夫人ではないかというくらい。

あとブルスカンティーニとカペッキは安定していて、

特にブルスカンティーニはなかなか強烈な男爵を演じている。

若き日のオンシーナも、

ロッシーニ等のオペラで定評があったということで、

ここでの役もピタリとはまっている。

コッツィは詳しい事はまるで分からないけど、

こちらも自分にはしっかりと演じているように感じられた。

ただこの人とパリューギは、

放送録音のように舞台と無関係の場合は、

逆にやった方が聴く分にはしっくりいってたような気がする。

後にカラヤンやスカラ座の録音でも有名になった名合唱指揮者、

ベナーリオの指揮による合唱も録音のハンディはあるが、

かなり精彩に富んだものに聴こえる。

そして指揮のシモネットもなかなか勢いと歯切れのある演奏で、

この作品を聴き応えのあるものに仕上げている。

この作品はヴェルディ二十代後半の作品だが、

当時作曲者はかなり辛く厳しい経験をしており、

仕事とはいえよく作曲を、

しかも喜劇を書けたものだと正直驚いてしまう。

それでしかも失敗したのだからその傷心は半端ではなかったろうし、

当時ロッシーニやドニゼッティの亜流みたいな、

そんな言われ方までしたらしいのたから尚更だっただろう。

ただ実際この失敗は曲よりも演奏が甚だしくダメだったという、

よくありがちな理由だったという。

また脚本がよくなかったからという説もあるけど、

正直この種の作品としてそこまで酷いという印象は無い。

ただ当時イタリア最高の脚本家といわれた、

フェリーチェ・ロマーニが脚本を担当していことで、

例えその台本に不満があったとしても、

若きヴェルディにはそれを声を大にしては言い辛かったかもしれない。

ただもし初演時にこのシモネット盤で聴かれたような、

聴いていて思わずわくわくするような躍動感みなぎるものだったら、

はたして悲惨な失敗を作曲者が経験し、

この作品もまた失敗作の烙印を押されただろうかという気がする。

ヴェルディは二年後に「ナブッコ」で大成功を収め、

再度大作曲家への道を歩み出したが、

この「一日だけの」は、

一説にはその後の再演では好評だったらしいものの、

今でもあまり顧みられる事はない状況が続いている。

しかしこの曲は面白い。

ヴェルディとしては異例の、

レチタティーヴォ・セッコがあるし、

(この盤では録音のせいかまるでリュートのように聴こえる)

二組のカップルはちょっと「フィガロの結婚」わ思わせるけど、

もうちょっといろいろ入り組んだ設定となっている。

また舞台設定が、

1733年に起きたポーランド継承戦争のきっかけのひとつになった、

スタニスワフ・レシチニスキのポーランド帰還がベースになっているが、

それが影を落とすような深刻なものはここにはない。

(主人公は深刻だったかもしれないが)

多少脚本的に無理が通れば道理が引っ込む的な部分があるようだけど、

この当時の喜劇系オペラにはそういうのは日常茶飯事だし、

自分はけっこう無頓着なので個人的にはあまり問題視していない。

あとこの作品、

喜歌劇にしてはかなり劇的というか生真面目な部分があるようにも感じられ、

くだけた雰囲気や甘味さというのが、

他の作曲家の喜歌劇に比べるとじつはあまりない。

そういう意味ではけっこう指揮者や歌手にとって手強いかもしれないし、

演技の上手い人が要所にいないとかなりつまらないことになるような、

そんな感じもしてしまう。

初演の時の失敗はじつはそのあたりにあったのではないかと、

自分は以上の事から今現在そういう意見をもっている。

ただこのシモネット盤のようにそこそこの面子が揃うと、

かなり聴き応えのある面白い物にもなることも確か。

一度実際に聴いてみたいけど、

最近の演出は自分にとって生理的に合わないので、

それを考えると演奏会形式のだとありがたい。

といったところをダラダラと書きました。

もし機会がありましたら、

一度お聞きになってみてください。

以上で〆。

尚、この演奏は慣例的なカットがあるようですが、

自分は他にもってないので詳しくは分かりません。

シモネット盤の演奏時間は、

第一幕が約62分、第二幕が約40分です。

バーンスタインの「戦時のミサ」(1973) [クラシック百銘盤]

バーンスタインはCBS時代、

1958年から1979年に至るまで、

ハイドンの交響曲を19曲、

ミサを四曲とオラトリオ一曲を録音している。

それらはどれも名演だし、

ある意味マーラーと並んでこの時代のレニーを聴く上で、

欠かせないレパートリーといっていいのかもしれない。

その中で特に有名なのは、

1973年1月20日に、

ワシントン・ナショナル大聖堂で録音された、

「戦時のミサ」だろう。

パトリシア・ウェルズ(s)

グヴェンドリン・キルレブルー(ms)

アラン・ティトゥス(t)

マイケル・デヴリン(br)

ノーマン・スクリブナーの合唱団

レナード・バーンスタイン指揮の管弦楽団

この前日、あるドラマがあった。

それは手塚治虫の「雨のコンダクター」ても描かれているので、

けっこうご存知の方も多いと思う。

(ただし自分は未読)

1月19日。

ワシントンのケネディ・センターでは、

当時のニクソン大統領の、

二度目の大統領就任を記念したコンサートが行われた。

演奏はオーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団で、

曲目はクライバーンとのグリーグのピアノ協奏曲と、

チャイコフスキーの1812年だった。

だがこのコンサートの前に、

団員からこれをキャンセルする人もあらわれた事を表すように、

決してすべての人から祝福されるとは言い難い空気が当時はあった。

これが当時のベトナム戦争に対するそれが大きく作用していたのは明らかで、

この時はまだパリ和平協定が交わされる前だった事もあった。

一方そこからそれほど離れていない、

同じワシントンのナショナル大聖堂では、

事前に新聞でも告知されていた、

バーンスタインの指揮によるハイドンの「戦時のミサ」が、

「平和のためのコンサート」と銘打たれ無料コンサートで演奏された。

教会の中に三千人、

そして外に入りきれなかった人たちが一万人以上も雨の中集まった。

125人の合唱団はみなポランティア、

オーケストラはワシントン・ナショナル響を中心とした、

地元ワシントンの音楽家によるこれまた臨時編成のオケだった。

そしてこの演奏会の翌日同じ場所同じメンバーで同曲が録音され、

その収益は全額寄付され、

後にグラミー賞にもノミネートされた。

この録音盤は日本でも同年夏には早々発売になり、

そこそこ話題になったように記憶しているが、

レコード・アカデミーに選定されることはなかった。

そんなこの演奏を今聴くと、

素晴らしいくらいの熱気と集中力が音楽から溢れている。

これが当時の時代によるものが大きかったのは確かで、

そういう意味ではひとつのドキュメントともいえるかもしれない。

そしてそれは同年夏にロンドンで録音された、

ロンドン響とのマーラーの復活にも通じるような思いの丈が感じられる。

因みにこの年の夏アメリカでは、

3月の爆弾証言によって一気に問題化したウォーターゲート事件により、

ニクソン大統領の周りがざわつき始めた時期でもあった。

などという事を書いていて、

肝心の演奏についてはほとんど何も書いていない事に今気づいた。

というか、

その時代を生きた自分には、

それだけでも充分言いきったような気がしてしまうのが不思議。

演奏時間は約43分。

現在この当時を知らない人には、

どうこのハイドンとしては大時代的な演奏が聴こえるのだろう。

因みに1984年にこの「戦時のミサ」を、

バーンスタインはバイエルン放送響と再録音している。

アメリカは再選を目指すレーガンとモンデールによる、

アメリカ大統領選挙の真っ只中だった。

(追加)

ひとつ疑問だったのは、

ニクソンの就任コンサートにフィラデルフィアが呼ばれた事。

本来ワシントンでの式典は、

地元ワシントン・ナショナル響の仕事だが、

今回は彼らはバーンスタインのコンサートに出演した。

彼らがニクソンのコンサートを固辞し、

それでフィラデルフィアに白羽の矢が立ったのか、

それとも前年中国に訪問したニクソンが、

この年の9月に中国公演をすることになっていた、

フィラデルフィアを招聘したことで、

ワシントン・ナショナルが空いていたのかは自分は知らない。

※

因みに「黄河」を録音したのは中国から帰国後の10月。

ただどちらにしても、

この二つの団体が当時の時代に翻弄されたことは間違いない。

あとこの件をもってオーマンディを俗物と蔑み、

バーンスタインをヒーローと賛辞するのはどうだろう。

事はそんなに単純ではないような気がする。

オーマンディが、

ショスタコーヴィチの4番、13番、14番、15番を、

1960年代から70年代の、

ソビエトとの冷戦下のアメリカで初演した事を考えると、

特に何かもやもやとこのあたりしてしまう。

またこういうことをしている指揮者を、

ニクソンが就任記念演奏会に呼んだ理由も、

いろいろと深読みできるけどそれはここでは避けます。

フルトヴェングラーが何故ベルリンに大戦中残ったかという事と同じく、

このあたり単純な図式では片づけられないのかもしれません。

(さらに追加)

最近またこの演奏を久しぶりに聴いた。

会場が教会ということで残響がそこそこあり、

ちょっと同じレニー指揮の1975年にパリのアンヴァリッド寺院で録音された、

ベルリオーズのレクイエムを思い出した。

そういえばあれが録音されたのはベトナム戦争が終結した年だった。

それとこのハイドンでの、

オケの小気味いいくらいの反応の良さも改めて強く感じた。

それはこのときの臨時編成オケの中核を、

当時ハイドンも得意としていた名匠アンタル・ドラティ率いる、

ワシントン・ナショナルが占めていたことも大きかったと思う。

バーンスタインが、

ドラティ時代のワシントンやデトロイトを指揮し、

録音をさらにいろいろと残してくれていたらと、

ちょっとそんなことも思ったりしました。

1958年から1979年に至るまで、

ハイドンの交響曲を19曲、

ミサを四曲とオラトリオ一曲を録音している。

それらはどれも名演だし、

ある意味マーラーと並んでこの時代のレニーを聴く上で、

欠かせないレパートリーといっていいのかもしれない。

その中で特に有名なのは、

1973年1月20日に、

ワシントン・ナショナル大聖堂で録音された、

「戦時のミサ」だろう。

パトリシア・ウェルズ(s)

グヴェンドリン・キルレブルー(ms)

アラン・ティトゥス(t)

マイケル・デヴリン(br)

ノーマン・スクリブナーの合唱団

レナード・バーンスタイン指揮の管弦楽団

この前日、あるドラマがあった。

それは手塚治虫の「雨のコンダクター」ても描かれているので、

けっこうご存知の方も多いと思う。

(ただし自分は未読)

1月19日。

ワシントンのケネディ・センターでは、

当時のニクソン大統領の、

二度目の大統領就任を記念したコンサートが行われた。

演奏はオーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団で、

曲目はクライバーンとのグリーグのピアノ協奏曲と、

チャイコフスキーの1812年だった。

だがこのコンサートの前に、

団員からこれをキャンセルする人もあらわれた事を表すように、

決してすべての人から祝福されるとは言い難い空気が当時はあった。

これが当時のベトナム戦争に対するそれが大きく作用していたのは明らかで、

この時はまだパリ和平協定が交わされる前だった事もあった。

一方そこからそれほど離れていない、

同じワシントンのナショナル大聖堂では、

事前に新聞でも告知されていた、

バーンスタインの指揮によるハイドンの「戦時のミサ」が、

「平和のためのコンサート」と銘打たれ無料コンサートで演奏された。

教会の中に三千人、

そして外に入りきれなかった人たちが一万人以上も雨の中集まった。

125人の合唱団はみなポランティア、

オーケストラはワシントン・ナショナル響を中心とした、

地元ワシントンの音楽家によるこれまた臨時編成のオケだった。

そしてこの演奏会の翌日同じ場所同じメンバーで同曲が録音され、

その収益は全額寄付され、

後にグラミー賞にもノミネートされた。

この録音盤は日本でも同年夏には早々発売になり、

そこそこ話題になったように記憶しているが、

レコード・アカデミーに選定されることはなかった。

そんなこの演奏を今聴くと、

素晴らしいくらいの熱気と集中力が音楽から溢れている。

これが当時の時代によるものが大きかったのは確かで、

そういう意味ではひとつのドキュメントともいえるかもしれない。

そしてそれは同年夏にロンドンで録音された、

ロンドン響とのマーラーの復活にも通じるような思いの丈が感じられる。

因みにこの年の夏アメリカでは、

3月の爆弾証言によって一気に問題化したウォーターゲート事件により、

ニクソン大統領の周りがざわつき始めた時期でもあった。

などという事を書いていて、

肝心の演奏についてはほとんど何も書いていない事に今気づいた。

というか、

その時代を生きた自分には、

それだけでも充分言いきったような気がしてしまうのが不思議。

演奏時間は約43分。

現在この当時を知らない人には、

どうこのハイドンとしては大時代的な演奏が聴こえるのだろう。

因みに1984年にこの「戦時のミサ」を、

バーンスタインはバイエルン放送響と再録音している。

アメリカは再選を目指すレーガンとモンデールによる、

アメリカ大統領選挙の真っ只中だった。

(追加)

ひとつ疑問だったのは、

ニクソンの就任コンサートにフィラデルフィアが呼ばれた事。

本来ワシントンでの式典は、

地元ワシントン・ナショナル響の仕事だが、

今回は彼らはバーンスタインのコンサートに出演した。

彼らがニクソンのコンサートを固辞し、

それでフィラデルフィアに白羽の矢が立ったのか、

それとも前年中国に訪問したニクソンが、

この年の9月に中国公演をすることになっていた、

フィラデルフィアを招聘したことで、

ワシントン・ナショナルが空いていたのかは自分は知らない。

※

因みに「黄河」を録音したのは中国から帰国後の10月。

ただどちらにしても、

この二つの団体が当時の時代に翻弄されたことは間違いない。

あとこの件をもってオーマンディを俗物と蔑み、

バーンスタインをヒーローと賛辞するのはどうだろう。

事はそんなに単純ではないような気がする。

オーマンディが、

ショスタコーヴィチの4番、13番、14番、15番を、

1960年代から70年代の、

ソビエトとの冷戦下のアメリカで初演した事を考えると、

特に何かもやもやとこのあたりしてしまう。

またこういうことをしている指揮者を、

ニクソンが就任記念演奏会に呼んだ理由も、

いろいろと深読みできるけどそれはここでは避けます。

フルトヴェングラーが何故ベルリンに大戦中残ったかという事と同じく、

このあたり単純な図式では片づけられないのかもしれません。

(さらに追加)

最近またこの演奏を久しぶりに聴いた。

会場が教会ということで残響がそこそこあり、

ちょっと同じレニー指揮の1975年にパリのアンヴァリッド寺院で録音された、

ベルリオーズのレクイエムを思い出した。

そういえばあれが録音されたのはベトナム戦争が終結した年だった。

それとこのハイドンでの、

オケの小気味いいくらいの反応の良さも改めて強く感じた。

それはこのときの臨時編成オケの中核を、

当時ハイドンも得意としていた名匠アンタル・ドラティ率いる、

ワシントン・ナショナルが占めていたことも大きかったと思う。

バーンスタインが、

ドラティ時代のワシントンやデトロイトを指揮し、

録音をさらにいろいろと残してくれていたらと、

ちょっとそんなことも思ったりしました。

テンシュテットのマーラー交響曲全集への雑感。 [クラシック百銘盤]

テンシュテットというと、

今の若い人たちにはどう受け取られているだろう。

1998年に71歳で死去(誕生日を迎える前だったので)。

引退は1994年というから68歳。

奇しくもその指揮する後ろ姿が酷似していといわれる、

フルトヴェングラーが亡くなった年齢と同じ年だった。

最後に発表された録音は1993年のマーラーの7番のライプ。

日本での最後の指揮は1988年の10月。

それを思うとかなり昔の指揮者というイメージなのかもしれない。

彼は1971年に旧東ドイツからの亡命という形で西側に登場したが、

じつはそれほど大きなニュースだったという記憶がない。

彼は1962からシュターツカペレ・シュヴェリーンの音楽監督だったが、

(ここのオケはドイツで三番目に古いオケらしい)

ここはかつて若き日のマズアが音楽監督を数シーズンやってた事があるが、

この前後数十年間は皆短いスパーンで任期を終了しているため、

かなり目まぐるしく監督が代わっており、

テンシュテットは1969年までその任にいたということで、

これでも当時としては異例な程の長期政権だった。

そんなテンシュテットだったが、

その後フリーとなりすでに1971年まで二年が経過していた。

彼の場合もちろん当時の東側の思想に馴染まなかった事もあるが、

やはり自分にポジションが与えてもらえなかった不満もあったと思う。

しかも1968年以降ゼンパー・オーパーなどは、

トゥルノフスキーが政治的な問題で辞任して以降、

ポジションが空いたままになっており、

後任を探していたものの何年もこの状態が続いていた。

テンシュテットは一時ここに、

マタチッチ以降短期間指揮者を務めたらしいけど、

それだけに自分に声がかかるのを待っていたのかもしれない。

だが1971年に亡命を決意するまでついにそれはかなわなかった。

テンシュテットの亡命が当時大ニュースにまでならなかった、

もしくはその後語り草にならなかったのは、

こういう当時の状況もあったのかもしれない。

テンシュテットは亡命すると翌年ドイツのキールでポジションを得た。

だがすぐには世界に名の知られる存在にはならなかった。

彼が有名になったのは1974年。

トロントへの客演と、その後のボストン響との公演で、

ブラームスとブルックナーを指揮してのそれだった。

その後タングルウッドにも出演した頃から全米各地で声がかかり、

1976年にはロンドン響を指揮してイギリスデビューを果たした。

そして1977年にロンドンフィルに初客演。

これを機会に同オケの客演指揮者となり、

翌年当時ドイツの指揮者を敬遠していたイスラエルフィルに、

第二次大戦を知っているドイツ人指揮者として初の客演をした。

彼が遺した最大にして最高の遺産となった、

マーラー交響曲全集はこの時期に開始された。

ここでじつはけっこう思い違いをされているかもしれないが、

確かに同オケとテンシュテットは最高の関係を築いていたが、

この全集のほとんどが、

じつはテンシュテットが同オケのトップに立っていた時期の録音ではなく、

客演指揮者時に録音されていたということ。

ここで録音年代順にならべてみる。

赤字はテンシュテットによるマーラーのセッション録音された曲目と年月日。

1977年当時のロンドンフィルは、

首席ハイティンク、首席客演ショルティ、という体制だった。

つまりテンシュテットは良くて三番目という位置づけだった。

そんな中でこの録音は開始された。

ハイティンクやショルティを押しのけて実現した理由は、

彼が上記二人と違いEMIと録音していたことと、

二人とも「我が家」でマーラー交響曲全集を、

録音を終了、もしくは開始していたことだろう。

そしてこの時期ベルリンフィルにデビュー。

また翌年には彼のマーラーを聴いたカラヤンから、

「次期後継者」とまで絶賛されたという。

1977年10月4,5日 [1番「巨人」]

1978年5月10-12日、6月8日、10月5-7日 [5番、10番(1楽章)]

この録音と前後してハイティンクが次期シリーズでの退任を発表、

後任がショルティに決まる。

1979年5月11,12,14日 [9番]

ショルティ首席指揮者時代のシリーズが始まる。

テンシュテットは同時期、ハンブルグNDR交響楽団音楽監督就任。

1979年10月27,29-31日 [3番]

1980年にロンドンフィルの首席客演指揮者に就任。

1980年10月20-22日 [7番「夜の歌」]

11月にロンドンフィル来日公演。

指揮者はショルティとロペス・コボス。

コンサートマスターはデヴィッド・ノーラン。

1981年3月、テンシュテットNDR音楽監督辞任。

急遽代行指揮したコンドラシンが演奏会終了後の夜に急逝。

クーベリック後のバイエルン放送響後任人事が白紙となる。

1981年5月14-16日 [2番「復活」]

1982年5月5-7日 [4番]

1982年8月29日、ザルツブルグでウィーンフィルを指揮。

1982年12月 [大地の歌]の最初のセッション。

1983年4月28,29日、5月4,9日 [6番「悲劇的」]

1983年、新シリーズより、テンシュテットがロンドンフィル首席指揮者就任。

1984年4月、ロンドンフィルと初来日。

1984年8月 [大地の歌]の残りセッション。※本人の発売許可はこの8年後。

1985年、テンシュテット発病。

1986年4月20-24日、1986年10月8-10日 [8番「千人の交響曲」]

1987年、ロンドンフィル音楽監督退任、桂冠指揮者の称号を授与。

1987年12月13-18日。ロンドンフィルとジェシー・ノーマンの共演でワーグナー録音。

この時期より体調の回復がみられる。

1988年5月 ロンドンフィルとワーグナープロコンサート。

1988年10月ロンドンフィルと再来日。同行指揮者としてスラットキン。

と、こういう流れの中で録音している。

つまりテンシュテットがロンドンフィル首席在任中に録音したのは、

「大地の歌」の一部と「千人」しかない。

他は全て、客演状態での録音だったということ。

もっともそういうことは珍しくなく、

アバドがシカゴとのマーラーの交響曲を五曲録音した時期は、

ショルティが音楽監督の時代だったという前例もあるし、

当のショルティも、

ハイドンのゼロモンセットの多くをテンシュテット時代、

さらにはメスト時代までの空白期にロンドンフィルと録音している。

あとマーラーでなければ、

カラヤン時代初期ベルリンフィルでは多々あったし、

小澤時代のボストンではデービスのシベリウス全集というのもあった。

ここで感じるのは、

このようにハイティンクやショルティというかなりタイプの違う、

ただけっこう根っこの部分では共通項をもっていて、

しかもその部分があまりテンシュテットのそれと互換性を感じられない、

それでいてともにマーラーを得意としていたという、

そんな指揮者が首席指揮者をしていたオーケストラにもかかわらず、

テンシュテットの作り出すマーラーが、

それら首席指揮者のもつ「色」にあまり左右されなかったということ。

このハイティンク時代のマーラーを、

当時小石忠男さんがその著書「続々世界の名指揮者」で、

ひじょうに分かり易く表現しているが、

それはじつはショルティ時代もあまり変わらないように感じられる。

もっとも「夜の歌」「復活」「悲劇的」は、

それ以前のものに比べやや音が骨太になったようにも聴こえるが、

それはオケのショルティ色が強まった影響というより、

曲想やデジタル録音に変更になったという部分もあるような気がする。

※余談ですが、ショルティがトップになっていた時期に、彼の得意のマーラーをそのオケで別の指揮者が録音したという例では、ジュリーニとアバドによる一連のシカゴセッションがあるが、特にアバドは偶然にも上であげた三曲が含まれているので、それを念頭にこのテンシュテットのそれと聴き比べるのも面白いかもしれません。

ここで思い出した話がある。

テンシュテットは酒とタバコが甚だしかったというが、

このエピソードを踏まえた上で、

彼の1984年の来日公演を聴いたある在京オケの方が後に、

「テンシュテットはかなり神経質な指揮者だと思う。またあの指揮であれだけ細かい音楽を紡ぐには、かなり練習時言葉による説明が大きな比重がかかると思う。彼がロンドンフィルと上手くいったのは、このオケというかロンドンのオケの指揮者に対する順応性の高さがあると思う。ハイティンクとショルティ、さらにはボールトやロストロポーヴィチといったタイプの違う指揮者との録音を、比較的近い時期でそこそこのレベルでどれも仕上げる基礎をもっていた事が大きい。もちろんロンドンフィルの琴線に触れる部分をテンシュテットが持っていた事が大きかった事は確かだけど」

そして、

「病気の手術が声帯絡みだったというが、それにより病に倒れた以降は、言葉での説明がかつてほど緻密にできなくなったように感じられる。8番やライブの5番はそれが顕著に感じられた。もっともそこには統率の難しい大曲だったりライブだったりというハンディは考えられるけど、同じライブの5番は84年の方がやはり緻密。あとロンドンフィル以外のオケへの客演があまり見られなくなったのも、そのあたりの言葉の問題が大きかったような気がする。もちろんそれだけでなく以前のいろいろなゴタゴタが要因としてあったのは確かだけど」

と言われた事。

それを思うと、

もしロンドンフィルがハイティンク離任後に、

ショルティではなくテンシュテットを指名し、

彼のオケでより伸び伸びとした環境で、

マーラーの全集を録音していたらどうなっていたかと。

ひょっとしたらもっと大胆に、

それこそより高い燃焼度を持ちながら、

セッション録音時の表情の緻密さを保持したものを、

全集として完成させていたのではないかと、

そんな事もちょっと思ったりしてしまいました。

このテンシュテットのマーラー全集が開始されると、

それらがLPやCDで発売される事に、

当時はかなりの評価と話題性があったと記憶している。

もちろんEMIにとって初のマーラー全集だったということで、

その宣伝にも力が入っていたことも大きかった。

ただその反面それ以外の曲では、

ベルリンフィルを指揮したものを除けば、

かならずしもすべてがそうではなかったようで、

あるサイトでは初来日時にブラームスがメインだった日の公演は、

人の入りが良かったとはお世辞にも言えないものだったとか。

そしてそのマーラーの全集も、

バーンスタインの全集が1980年代半ばから発売が開始され、

さらにインバル、マゼールによるそれが登場すると、

次第に影を潜めていったように感じられ、

その後、アバド、ブーレーズ、シノーポリ、

そしてベルティーニ、ラトルといったところが次々と登場し、

その間にテンシュテットが引退、そして死去すると、

さらにその影が薄くなったように感じられた。

テンシュテットのこのマーラー全集は、

確かにそれらの後発全集に比べるといい意味での押しが弱く、

強烈な情念とかエッジの鋭さ、

そして対極から対極へのふり幅の大きさからくる、

ある種の刺激が弱いように感じられる事もその要因だと思うし、

他の全集のオケの多くに比べると、

技術的に弱く感じられる部分もそのひとつだと思われます。

NDRとの復活、シカゴとの巨人、

そしてロンドンフィルの凄いほどの頑張りが特筆される、

88年、そして90年代に入ってライブ録音された、

5番、「悲劇的」、「夜の歌」が、

それ以前の全集よりはるかに人気も評価も高いのも、

やはりそういう部分に聴き手が不満を持っていた気が改めてする。

特ロンドンフィルとのそれは技術的な部分を、

全集には感じられなかったオケの気迫と、

全集録音以降の指揮者の円熟の深まりが、

全集における同曲の演奏より高く評価されたのだろう。

※あと全集時のEMIのレベルのやや低い音質が、けっこう足を引っ張っているという意見もありますが、自分のように古い録音等に耳が慣れたものだと、LPの時は多少それを感じたものの、CDになってからはそれほど気にすることはなくなりました。もっとも正直飛びぬけていい音質という気もしませんでしたが。

ただ発売時から特に評価の高かった5番は、

これはこれでやはりかなりの高水準だし、

他の曲もあらためて聴くと、

このまま忘れ去られていい代物ではないという気がする。

かつてボールトがロンドンフィル等を指揮した、

ブラームスの交響曲全集やワーグナーの管弦楽曲集、

さらにベートーヴェンの田園やシューベルトのグレイトが、

日本ではほぼ完璧に黙殺されていた時期があった。

だがその後一部は国内盤でも発売されたりし、

今はある程度知られ評価され現在に至っている。

テンシュテットもそのうちまた、

いろいろとまた再認識される時が来るのかもしれない。

じっさいここでのロンドンフィルは、

確かにビシッとすべて決まったそれではないかもしれないが、

ひとつひとつの音を大事に紡ごうとするような、

曲に愛情を深く注いだ真摯なそれが強く聴きとれるものがあります。

必要以上に高評価してほしいとは思いませんが、

できれば再度今の若い人にもあらためて聴いてほしい演奏です。

ただやはり今の人に聴いてもらうなら、

もう少しレベルと鮮度を上げた音質にすべきかもしれません。

ワーナーに移籍してから音質はどうなったんでしょう。

以上で〆

今の若い人たちにはどう受け取られているだろう。

1998年に71歳で死去(誕生日を迎える前だったので)。

引退は1994年というから68歳。

奇しくもその指揮する後ろ姿が酷似していといわれる、

フルトヴェングラーが亡くなった年齢と同じ年だった。

最後に発表された録音は1993年のマーラーの7番のライプ。

日本での最後の指揮は1988年の10月。

それを思うとかなり昔の指揮者というイメージなのかもしれない。

彼は1971年に旧東ドイツからの亡命という形で西側に登場したが、

じつはそれほど大きなニュースだったという記憶がない。

彼は1962からシュターツカペレ・シュヴェリーンの音楽監督だったが、

(ここのオケはドイツで三番目に古いオケらしい)

ここはかつて若き日のマズアが音楽監督を数シーズンやってた事があるが、

この前後数十年間は皆短いスパーンで任期を終了しているため、

かなり目まぐるしく監督が代わっており、

テンシュテットは1969年までその任にいたということで、

これでも当時としては異例な程の長期政権だった。

そんなテンシュテットだったが、

その後フリーとなりすでに1971年まで二年が経過していた。

彼の場合もちろん当時の東側の思想に馴染まなかった事もあるが、

やはり自分にポジションが与えてもらえなかった不満もあったと思う。

しかも1968年以降ゼンパー・オーパーなどは、

トゥルノフスキーが政治的な問題で辞任して以降、

ポジションが空いたままになっており、

後任を探していたものの何年もこの状態が続いていた。

テンシュテットは一時ここに、

マタチッチ以降短期間指揮者を務めたらしいけど、

それだけに自分に声がかかるのを待っていたのかもしれない。

だが1971年に亡命を決意するまでついにそれはかなわなかった。

テンシュテットの亡命が当時大ニュースにまでならなかった、

もしくはその後語り草にならなかったのは、

こういう当時の状況もあったのかもしれない。

テンシュテットは亡命すると翌年ドイツのキールでポジションを得た。

だがすぐには世界に名の知られる存在にはならなかった。

彼が有名になったのは1974年。

トロントへの客演と、その後のボストン響との公演で、

ブラームスとブルックナーを指揮してのそれだった。

その後タングルウッドにも出演した頃から全米各地で声がかかり、

1976年にはロンドン響を指揮してイギリスデビューを果たした。

そして1977年にロンドンフィルに初客演。

これを機会に同オケの客演指揮者となり、

翌年当時ドイツの指揮者を敬遠していたイスラエルフィルに、

第二次大戦を知っているドイツ人指揮者として初の客演をした。

彼が遺した最大にして最高の遺産となった、

マーラー交響曲全集はこの時期に開始された。

ここでじつはけっこう思い違いをされているかもしれないが、

確かに同オケとテンシュテットは最高の関係を築いていたが、

この全集のほとんどが、

じつはテンシュテットが同オケのトップに立っていた時期の録音ではなく、

客演指揮者時に録音されていたということ。

ここで録音年代順にならべてみる。

赤字はテンシュテットによるマーラーのセッション録音された曲目と年月日。

1977年当時のロンドンフィルは、

首席ハイティンク、首席客演ショルティ、という体制だった。

つまりテンシュテットは良くて三番目という位置づけだった。

そんな中でこの録音は開始された。

ハイティンクやショルティを押しのけて実現した理由は、

彼が上記二人と違いEMIと録音していたことと、

二人とも「我が家」でマーラー交響曲全集を、

録音を終了、もしくは開始していたことだろう。

そしてこの時期ベルリンフィルにデビュー。

また翌年には彼のマーラーを聴いたカラヤンから、

「次期後継者」とまで絶賛されたという。

1977年10月4,5日 [1番「巨人」]

1978年5月10-12日、6月8日、10月5-7日 [5番、10番(1楽章)]

この録音と前後してハイティンクが次期シリーズでの退任を発表、

後任がショルティに決まる。

1979年5月11,12,14日 [9番]

ショルティ首席指揮者時代のシリーズが始まる。

テンシュテットは同時期、ハンブルグNDR交響楽団音楽監督就任。

1979年10月27,29-31日 [3番]

1980年にロンドンフィルの首席客演指揮者に就任。

1980年10月20-22日 [7番「夜の歌」]

11月にロンドンフィル来日公演。

指揮者はショルティとロペス・コボス。

コンサートマスターはデヴィッド・ノーラン。

1981年3月、テンシュテットNDR音楽監督辞任。

急遽代行指揮したコンドラシンが演奏会終了後の夜に急逝。

クーベリック後のバイエルン放送響後任人事が白紙となる。

1981年5月14-16日 [2番「復活」]

1982年5月5-7日 [4番]

1982年8月29日、ザルツブルグでウィーンフィルを指揮。

1982年12月 [大地の歌]の最初のセッション。

1983年4月28,29日、5月4,9日 [6番「悲劇的」]

1983年、新シリーズより、テンシュテットがロンドンフィル首席指揮者就任。

1984年4月、ロンドンフィルと初来日。

1984年8月 [大地の歌]の残りセッション。※本人の発売許可はこの8年後。

1985年、テンシュテット発病。

1986年4月20-24日、1986年10月8-10日 [8番「千人の交響曲」]

1987年、ロンドンフィル音楽監督退任、桂冠指揮者の称号を授与。

1987年12月13-18日。ロンドンフィルとジェシー・ノーマンの共演でワーグナー録音。

この時期より体調の回復がみられる。

1988年5月 ロンドンフィルとワーグナープロコンサート。

1988年10月ロンドンフィルと再来日。同行指揮者としてスラットキン。

と、こういう流れの中で録音している。

つまりテンシュテットがロンドンフィル首席在任中に録音したのは、

「大地の歌」の一部と「千人」しかない。

他は全て、客演状態での録音だったということ。

もっともそういうことは珍しくなく、

アバドがシカゴとのマーラーの交響曲を五曲録音した時期は、

ショルティが音楽監督の時代だったという前例もあるし、

当のショルティも、

ハイドンのゼロモンセットの多くをテンシュテット時代、

さらにはメスト時代までの空白期にロンドンフィルと録音している。

あとマーラーでなければ、

カラヤン時代初期ベルリンフィルでは多々あったし、

小澤時代のボストンではデービスのシベリウス全集というのもあった。

ここで感じるのは、

このようにハイティンクやショルティというかなりタイプの違う、

ただけっこう根っこの部分では共通項をもっていて、

しかもその部分があまりテンシュテットのそれと互換性を感じられない、

それでいてともにマーラーを得意としていたという、

そんな指揮者が首席指揮者をしていたオーケストラにもかかわらず、

テンシュテットの作り出すマーラーが、

それら首席指揮者のもつ「色」にあまり左右されなかったということ。

このハイティンク時代のマーラーを、

当時小石忠男さんがその著書「続々世界の名指揮者」で、

ひじょうに分かり易く表現しているが、

それはじつはショルティ時代もあまり変わらないように感じられる。

もっとも「夜の歌」「復活」「悲劇的」は、

それ以前のものに比べやや音が骨太になったようにも聴こえるが、

それはオケのショルティ色が強まった影響というより、

曲想やデジタル録音に変更になったという部分もあるような気がする。

※余談ですが、ショルティがトップになっていた時期に、彼の得意のマーラーをそのオケで別の指揮者が録音したという例では、ジュリーニとアバドによる一連のシカゴセッションがあるが、特にアバドは偶然にも上であげた三曲が含まれているので、それを念頭にこのテンシュテットのそれと聴き比べるのも面白いかもしれません。

ここで思い出した話がある。

テンシュテットは酒とタバコが甚だしかったというが、

このエピソードを踏まえた上で、

彼の1984年の来日公演を聴いたある在京オケの方が後に、

「テンシュテットはかなり神経質な指揮者だと思う。またあの指揮であれだけ細かい音楽を紡ぐには、かなり練習時言葉による説明が大きな比重がかかると思う。彼がロンドンフィルと上手くいったのは、このオケというかロンドンのオケの指揮者に対する順応性の高さがあると思う。ハイティンクとショルティ、さらにはボールトやロストロポーヴィチといったタイプの違う指揮者との録音を、比較的近い時期でそこそこのレベルでどれも仕上げる基礎をもっていた事が大きい。もちろんロンドンフィルの琴線に触れる部分をテンシュテットが持っていた事が大きかった事は確かだけど」

そして、

「病気の手術が声帯絡みだったというが、それにより病に倒れた以降は、言葉での説明がかつてほど緻密にできなくなったように感じられる。8番やライブの5番はそれが顕著に感じられた。もっともそこには統率の難しい大曲だったりライブだったりというハンディは考えられるけど、同じライブの5番は84年の方がやはり緻密。あとロンドンフィル以外のオケへの客演があまり見られなくなったのも、そのあたりの言葉の問題が大きかったような気がする。もちろんそれだけでなく以前のいろいろなゴタゴタが要因としてあったのは確かだけど」

と言われた事。

それを思うと、

もしロンドンフィルがハイティンク離任後に、

ショルティではなくテンシュテットを指名し、

彼のオケでより伸び伸びとした環境で、

マーラーの全集を録音していたらどうなっていたかと。

ひょっとしたらもっと大胆に、

それこそより高い燃焼度を持ちながら、

セッション録音時の表情の緻密さを保持したものを、

全集として完成させていたのではないかと、

そんな事もちょっと思ったりしてしまいました。

このテンシュテットのマーラー全集が開始されると、

それらがLPやCDで発売される事に、

当時はかなりの評価と話題性があったと記憶している。

もちろんEMIにとって初のマーラー全集だったということで、

その宣伝にも力が入っていたことも大きかった。

ただその反面それ以外の曲では、

ベルリンフィルを指揮したものを除けば、

かならずしもすべてがそうではなかったようで、

あるサイトでは初来日時にブラームスがメインだった日の公演は、

人の入りが良かったとはお世辞にも言えないものだったとか。

そしてそのマーラーの全集も、

バーンスタインの全集が1980年代半ばから発売が開始され、

さらにインバル、マゼールによるそれが登場すると、

次第に影を潜めていったように感じられ、

その後、アバド、ブーレーズ、シノーポリ、

そしてベルティーニ、ラトルといったところが次々と登場し、

その間にテンシュテットが引退、そして死去すると、

さらにその影が薄くなったように感じられた。

テンシュテットのこのマーラー全集は、

確かにそれらの後発全集に比べるといい意味での押しが弱く、

強烈な情念とかエッジの鋭さ、

そして対極から対極へのふり幅の大きさからくる、

ある種の刺激が弱いように感じられる事もその要因だと思うし、

他の全集のオケの多くに比べると、

技術的に弱く感じられる部分もそのひとつだと思われます。

NDRとの復活、シカゴとの巨人、

そしてロンドンフィルの凄いほどの頑張りが特筆される、

88年、そして90年代に入ってライブ録音された、

5番、「悲劇的」、「夜の歌」が、

それ以前の全集よりはるかに人気も評価も高いのも、

やはりそういう部分に聴き手が不満を持っていた気が改めてする。

特ロンドンフィルとのそれは技術的な部分を、

全集には感じられなかったオケの気迫と、

全集録音以降の指揮者の円熟の深まりが、

全集における同曲の演奏より高く評価されたのだろう。

※あと全集時のEMIのレベルのやや低い音質が、けっこう足を引っ張っているという意見もありますが、自分のように古い録音等に耳が慣れたものだと、LPの時は多少それを感じたものの、CDになってからはそれほど気にすることはなくなりました。もっとも正直飛びぬけていい音質という気もしませんでしたが。

ただ発売時から特に評価の高かった5番は、

これはこれでやはりかなりの高水準だし、

他の曲もあらためて聴くと、

このまま忘れ去られていい代物ではないという気がする。

かつてボールトがロンドンフィル等を指揮した、

ブラームスの交響曲全集やワーグナーの管弦楽曲集、

さらにベートーヴェンの田園やシューベルトのグレイトが、

日本ではほぼ完璧に黙殺されていた時期があった。

だがその後一部は国内盤でも発売されたりし、

今はある程度知られ評価され現在に至っている。

テンシュテットもそのうちまた、

いろいろとまた再認識される時が来るのかもしれない。

じっさいここでのロンドンフィルは、

確かにビシッとすべて決まったそれではないかもしれないが、

ひとつひとつの音を大事に紡ごうとするような、

曲に愛情を深く注いだ真摯なそれが強く聴きとれるものがあります。

必要以上に高評価してほしいとは思いませんが、

できれば再度今の若い人にもあらためて聴いてほしい演奏です。

ただやはり今の人に聴いてもらうなら、

もう少しレベルと鮮度を上げた音質にすべきかもしれません。

ワーナーに移籍してから音質はどうなったんでしょう。

以上で〆

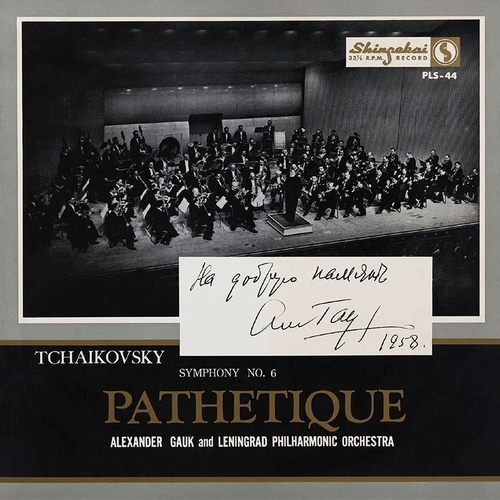

ガウクとレニングニラードフィルのチャイコフスキーの「悲愴」を聴く。 [クラシック百銘盤]

1958年にアレクサンドル・ガウクが

日本でレニングラードフィルを指揮した演奏会のライブ盤。

そのLP盤がCD化されたのを聴いた。

印象としては、以前LPを聴いときに比べて、音がややスリムになったというか全体的に軽くなった。

以前聴いたLPでは全体的にもっと骨太で重々しく、そのため前半やや立ち上がりが鈍く感じられたが、音がスリムになりパンチが鋭くなったことから、その鈍さがあまり感じられなくなった。

またクリアさがLPに比べやや後退しているが、これはもう劣化等の問題で致し方ない。

そのためなのか弱音部で、若干聴きとりにくい部分があるのが残念。

ただ余白に入っている小品三曲は、45回転盤のせいか音量がより豊かで音質が良く状態もかなり良好。

一曲目の「情景」のみ名曲ということで、針を通した回数が他の曲に比べ多いせいなのか、気持ちクリアさが落ちいてるような気がするけど気のせいか。

あと日比谷のデッドさは相かわらずだけど、

CD化により音質が若干変わったせいか、

第8スタジオのトスカニーニとNBCに似た音の印象を感じた。

そういえば日比谷で旧NBC交響楽団である、シンフォニー・オブ・ジ・エアを聴いた某評論家が、トスカニーニの訓練の痕跡を、そこから聴きとることができたというコメントをしていたが、ひよっとすると日比谷と8スタは、基本的な部分でどこか似た音質特性を持っているのかも。

余談ですが会場が同じ日比谷で1954年に録音された、カラヤン指揮N響の同じ「悲愴」のライブを聴き比べると、なかなか面白いものがあります。

そう言えばかつて日比谷で井上道義氏指揮の、サンクトペテルブルグ響によるショスタコーヴィチを聴いた時、二階席上段にこれでもかという強烈な音の直撃があったことを、この演奏を聴いてて思い出しました。

日比谷公会堂。

今年(2019)10月に開場90周年を迎えますが、再開されたらぜひ再びオーケストラ公演を聴いてみたいです。

話を戻しますが、ここでのガウクの指揮は、オケの性質も手伝ってか、かなり豪放かつ堅固、ロマンティックかつシンプルな響きを有していて、彼が来日時にニキシュの悲愴を例にあげながら、この曲関しての基本的な考えを述べていたそれが、じつに見事に実践されている事が再確認させられた。

この指揮者の最盛期の録音が聴けるということでも、これは本当に貴重な演奏の復刻といえるだろう。

またレニングラードフィルも素晴らしく、聴きようによっては今のテミルカーノフのそれと、かつてのムラヴィンスキーのちょうど中間という、そんな感じの雰囲気の音を出している。

因みにこの時のメンバー表を、1975年来日時のそれと比較してみると、管楽器はトロンボーンのコズロフ、それにホルンのブヤノフスキ―の名前があるものの、他のパートの首席等はかなりメンバーがその間入れ変わっている。

それに比べ弦楽器の方は首席や副首席がほとんど同じという布陣で、1958年来日前に弦が世代交代し、管がその後世代交代をはたしたのかもしれない。

因みに弦のメンバーには若き日のリーバーマンの名前があるが、この時はまだコンサートマスターとしての来日ではない。

またティンパニは当時63歳のヴァレリー・オサチェク。当時ソ連最高のティンパニ奏者のひとりでイワノフの先生にあたり、ショスタコーヴィチのレニングラード初演にも参加したとか。

この人のこんなにしっかりと音の入った盤は数少ないと思われるので、そういう意味ではこれもまた貴重かと。

そういえば1970年に来日した時、音が前回に比べ変わったという話を聞いたことがあったけど、そのあたりの影響等があったのかもしれない。

ところでこの盤が比較的早く廃盤になったのは評価が低かったからと、このCDの解説にあった。

たしかにそれはそうかもしれないけど、それ以外にもいくつか大きな要因がある。

この盤は翌年もカタログに残っていたが、その翌年販売元のビクターの洋楽に編成変更等があったようで、当時のメロディアを扱っていた新世界レコードが大きく変更が施され、半分以上の規格番号が消え、一部の有名な演奏者や人気の名曲のみが順次再発売となった。

これにはこのレコードが発売された翌月、ビクターが日本初のステレオレコードを発売したことで、今後のそれに対する備えという意味もあったのかもしれない。

そう言えば当時の録音メーカーがブルーノ・ワルターに対し、「モノラル録音は市場からステレオ録音によって淘汰される」という事を伝え、コロンビアセッションに踏み切らせたという話があった。

ワルターのこのセッションが始まったのは1958年。ビクターにも同じ考えが当時あったのかもしれない。

そして1960年にステレオ録音された、ムラヴィンスキーのチャイコフスキー三大交響曲が、ドイツ・グラモフォンから発売されると、もはやモノラル録音の出番は無くなってしまい、同じグラモフォンから1958年の来日公演時、来日記念盤として発売されていた、1956年録音のムラヴィンスキーによる「悲愴」等も、カタログからいつの間にか消えてしまった。

※ただ当時はステレオ録音対応のプレイヤーが少なかったので、同じ音盤でステレオ盤とモノラル盤の二種を発売していものも一部にはあったようです。

もっともその後も発売されなかったのは、多くのモノラル録音が廉価盤として大量に再発売された時代や、1970年以降の来日時にも記念盤として再発されなかったこと、そして他の約18時間に渡る録音の所在不明等と合わせて考えると、ひょっするとマスターは早々に、ソ連側に引き渡されるという契約があり、この盤も結果的に枚数もしくは期間限定的なものになったのかもしれない。

カラヤンとベルリンフィルや、クーベリックとバイエルン放送の1975年公演も、

同様のケースがあったと聞いています。

もっとも限定という謳い文句を自分は見つけられなかったので、これはあくまでも推測です。

また小品三曲のうちチャイコフスキーはアンコールだったものの、グラズノフは当日プログラム後半にあったので、その時に演奏されたものだったかもしれないが、今手元に当時のプログラムノートが無く確認できないのが残念。

ひょっとすると後半でもアンコールでも各々演奏されたかもしれない。

とにかくいろいろと聴き処のある音盤の復活。

ぜひ機会がありましたらご一聴を。

あとこれは余談ですが、この時レニングラードフィルは羽田に二機のTu-104で来日しましたが、このとき、

「交響楽団一行を降ろしたTu-104は、この音楽会を主催した朝日新聞社による航空関係者の機内見学会とデッキからの一般見学会(1千人)などに開放し、蒲田警察署などによる徹夜の警戒をうけた翌13日(日曜日)淡路人形浄瑠璃一行21人を乗せてモスクワへ帰りました。

レニングラード交響楽団は、1か月以上にわたって全国を公演し、5月21日淡路人形浄瑠璃一行を積んで再来日したTu-104によって日本を離れたのでした」

http://dansa.minim.ne.jp/a3605-Haneda-1958Tu-104.htm

ということがじつはあったようです。

このソ連に行った団体は、現在も活動を続けられている「淡路人形座」の事で、このソ連公演の事は、

https://awajiningyoza.com/introduction/overseas/

にも記されています。

〆

◎演奏時間

「悲愴」

① 18:45、② 7:39、③ 8:56、④ 10:04、拍手無し

「白鳥の湖」

〇情景 2:47、拍手無し

〇ワルツ 6:33、拍手急速フェードアウトでほとんどカットに近い。

「ライモンダ」

〇スペイン舞曲 1:36、拍手急速フェードアウトでほとんどカットに近い。

アンセルメのバッハを聴く。 [クラシック百銘盤]

・管弦楽組曲第2番 BWV.1067(録音:1961年11月)

アンドレ・ペパン(フルート)

・管弦楽組曲第3番 BWV.1068(録音:1961年11月)

・カンタータ第130番『主なる神よ、われらこぞりて汝を頌め』(録音:1968年9月)

・カンタータ第67番『死人の中より甦りしイエス・キリストを覚えよ』(録音:1968年9月)

エリー・アーメリング(ソプラノ)

ヘレン・ワッツ(アルト)

ヴェルナー・クレン(テノール)

トム・クラウセ(バリトン)

アンドレ・ペパン(フルート)

ローザンヌ・プロ・アルテ合唱団

・カンタータ第31番『天は笑い、地は歓呼す』~シンフォニア(録音:1961年11月)

・カンタータ第12番『泣き、嘆き、憂い、怯え』~シンフォニア(録音:1961年11月)

・カンタータ第105番『主よ、汝の下僕の審きにかかずらいたもうなかれ』(録音:1966年6月)

・カンタータ第45番『人よ、汝はさきに告げられたり、善きことの何なるか』(録音:1966年6月)

アグネス・ギーベル(ソプラノ)

ヘレン・ワッツ(アルト)

イアン・パートリッジ(テノール)

トム・クラウセ(バリトン)

・カンタータ第101番『私たちから取り去ってください、主よ、まことの神よ』から3曲

第一曲「取り去ってください,主よ,まことの神よ」

第六曲「イエスの苦い死を思いなさい」

第七曲「あなたの右手で私たちを導き」

(録音:1968年9月)

エリー・アーメリング(ソプラノ)

ヘレン・ワッツ(アルト)

ローザンヌ・プロ・アルテ合唱団

スイス・ロマンド放送合唱団

エルネスト・アンセルメ指揮スイス・ロマンド管弦楽団

アンセルメがデッカに録音したバッハ作品のコンプリート二枚組CD。

アンセルメは1960年代に入ると今までとは違い、

ハイドン、ベートーヴェン、ブラームスといった、

ドイツ古典派やロマン派を中心とした録音に力を入れ始めた。

考えてみるとアンセルメがスイス・ロマンドと最初の公演には、

ベートーヴェンの5番を取り上げていたというので、

ある意味これは原点回帰といえるのかもしれない。

ここでアンセルメの二度にわたる来日公演のプログラムをみると、

以下のようなものになっている。

1964年NHK交響楽団客演

5月21-23日:東京文化会館

モーツァルト/交響曲第38番

ドビュッシー/海

ムソルグスキ/ー展覧会の絵

5月30日:東京文化会館

ブラームス/交響曲第3番

ファリャ/三角帽子、組曲

ストラヴィンスキー/火の鳥、組曲

6月8-10日:東京文化会館

ベートーヴェン/交響曲第7番

マルタン/七つの管楽器と弦楽とティンパニーの為の協奏曲

ラヴェル/ダフニスとクロエ、第2組曲

1968年スイス・ロマンド管弦楽団来日公演

6月22日:東京文化会館

ブラームス/交響曲第4番

ドビュッシー/牧神の午後への前奏曲

ドビュッシー/夜想曲、雲~祭り

ドビュッシー/海

6月24日:東京文化会館

ベルリオーズ:幻想交響曲

ストラヴィンスキー:火の鳥、組曲

ラヴェル:ラ・ヴァルス

6月26日:東京文化会館

ベルリオーズ/幻想交響曲

ドビュッシー/夜想曲、雲~祭り

ドビュッシー/海

6月29日:日本武道館

フランク/交響曲

ファリャ/三角帽子、組曲

リムスキー=コルサコフ/シェエラザード

7月2日:フェスティバルホール

ベルリオーズ/幻想交響曲

ストラヴィンスキー/火の鳥、組曲

ラヴェル/ラ・ヴァルス

7月4日:フェスティバルホール

フランク/交響曲

ファリャ/三角帽子、組曲

リムスキー=コルサコフ/シェエラザード

7月6日名古屋市公会堂

ベルリオーズ:幻想交響曲

ストラヴィンスキー:火の鳥、組曲

ラヴェル:ラ・ヴァルス

スイス・ロマンドの時はともかく、

N響客演時にはかならず独墺系の作品が含まれている。

このバッハはそんなアンセルメの来日公演時期を挟んでの、

三度のセッションからなっている。

1968年アンセルメは来日時に以下のようにコメントしている。

「これからの録音はまずバッハ、それからニュー・フィルハーモニアと「火の鳥」。そしてウィーン・フィルと録音する予定だが曲目はまだ決まっていない」

この1968年のセッションが上で最初にアンセルメが触れているもので、

これがスイス・ロマンドとの最後のセッション録音となっている。

因みに101番は三曲しか録音されていないが、

後日他の曲も録音しようとしたのか、

それとも最初からこの三曲のみの予定だったのかは分からない。

演奏はこの時期のアンセルメの特長ともいえる、

ゆったりとした豊かな音作りとなっているが、

オケの音質のせいか明晰かつ清涼感あふれる壮麗なもの。

また弦の薄くやや硬質な響きと、

木管の線的に明確に響くそれは、

現代のピリオド系の音作りと近しい物があるものの、

その歌わせ方は洗練されたややロマンティックな趣があり、

なんかベルサイユ宮の王侯貴族の集いでバッハを聴いているような、

なんとも独特かつ典雅な雰囲気がここにはある。

一部にヘタウマ的な響きもあるにはあるけど、

なんかそれもまたいい味に自分は感じている。

しかしこれを聴いていると、

バッハの懐の深さというものをあらためて痛感させられる。

メンゲルベルクやストコフスキー、

カール・リヒターやミュンヒンガー、

そしてアーノンクールやコープマン等々、

タイプの違うスタイルがいろいろとあるものの、

好き嫌いを別とすれば、

これほど多様なスタイルのいずれにも対応してしまう音楽など、

あとはベートーヴェンくらいしか無いかもしれないと思えるほど、

バッハの巨大さを強く感じさせられてしまう。

そういえばこのあたりの世代の指揮者は、

シューリヒト、アーベントロート、クレンペラー、フルトヴェングラーと、

バッハの管弦楽曲や合唱曲に強い指揮者が揃っているが、

これは1900年がバッハの没後150年に当たっていたことと、

今のようにピリオド云々という敷居も無かった事で、

自分たちが音楽を学ぶ過程で、

親しくバッハと接する機会が多かったからなのかもしれない。

もし聴く機会があったらぜひ一度。

〆

ローゼンストックの悲愴 [クラシック百銘盤]

ジョゼフ・ローゼンストック。

N響創世記の育ての親であり、

名誉指揮者でもあった名指揮者。

今はさすがにもうその名前を知ってるいる若い方が、

いったいどれだけいるだろうかというくらい、

本当に過去の指揮者という感じになっている。

ただ彼が1936年に新交響楽団(N響の前身)に来た時は、

本当にあんな高名な指揮者が赴任するのかと、

半信半疑だった学院や関係者もいたとか。

その後のローゼンストックの猛練習の逸話や、

日本でのそれはいろいろと書かれているのでここでは書かないが、

N響の任を離れた後も1977年まで断続的に客演し続けた。

その最後の来日となった1977年のライブがじつはCDになっている。

二枚組で、二枚目はロイブナー指揮のものだけど、

一枚目はローゼンストックの演奏が二曲収録されている。

内容は、

・ボロディン:交響曲第2番ロ短調

・チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』

管弦楽:NHK交響楽団

録音時期:1977年2月16日、2月4日

録音場所:東京、NHKホール

というもの。

因みにこのときのローゼンストックのN響との全公演は以下の通り。

2月4&5日NHKホール

モーツァルト/交響曲第33番

チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

2月9&10日NHKホール

モーツァルト/交響曲第33番

デュカス/魔法使いの弟子

ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ

2月16&17日NHKホール

ロッシーニ/シンデレラ、序曲

モーツァルト/三台のピアノの為の協奏曲

(P:安川加寿子、深沢亮子、ローゼンストック)

ボロディン/交響曲第2番

2月19日NHKホール

デュカス/魔法使いの弟子

モーツァルト/三台のピアノの為の協奏曲

(P:安川加寿子、深沢亮子、ローゼンストック)

ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ

2月23日NHKホール (NHK交響楽団創立50周年記念演奏会)

メンデルスゾーン/フィンガルの洞窟

モーツァルト/イドメネオ

シューベルト/交響曲第8番「グレート」

2月26日長岡市立劇場

2月27日柏崎市民会館

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P:ユージン・インジック)

チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

つまりこの年のローゼンストックの来日公演は、

「悲愴」にはじまり「悲愴」に終わるというものだった。

自分はこの時のローゼンストックを、

実演では聴けなかったけどテレビでは何度かみている。

1885年生まれということで、

すでに八十歳を超えていたが、

椅子に座るでもなく矍鑠とした指揮ぶりだったという記憶がある。

ただ演奏そのものはあまり強い印象が無いため、

このCDを聴いてその演奏を初めて聴くのとじつは大差がない。

そんな中で、この悲愴はちょっと不思議な魅力がある。

この演奏を聴いておそらく人によっては、

もっとパンチの効いた強烈な演奏を好まれるかもしれないし、

エッジのきつい緊張感を前面に出したような演奏をとるかもしれない。

たしかに劇的でも激情的でもないかもしれないが、

ここにはそれらとはまた違った、

なんとも温かく心に響く清澄な悲愴がここにはある。

どこにも角ばったところやギスギスしたところがない、

ちょっと流線形といいたいような感じだけど、

じっくりと腰を据えて耳を傾けると、

そこからじつに底の深い心象風景のようなものが感じられるし、

何より聴いていて、

じつに幸せ気持ちになれるような気がする。

「悲愴」を聴いてこんな印象をもつなど普通はあり得ないけど、

とにかくここにはそういうものを感じさせる音楽がある。

演奏時間は、

19:25、8:27、10:13、11:00。

N響はいつもよりかなり丁寧な演奏を心がけており、

おかしな方向にとっちらかったり、

自分勝手に滅裂な傾向に走ることもない良好な状態。

これがN響のローゼンストックへの敬意のあらわれなのか、

それとも指揮者のオケに対する強い引力のようなものかは分からないが、

とにかく指揮者とオケがしっかりとした一体感をもって演奏をしている。

この演奏、

今では自分にとって同曲のお気に入りのひとつとなっています。

最後に余談ですが、

自分はこの年の1月にローゼンストックの新潟での二公演のうち、

最初の長岡公演の告知を当時その長岡で見た記憶がある。

当時地方ではプロオケの演奏を聴く機会があまり無かったことと、

この告知が横長のかなり大きな横断幕風の告知物であったこと、

そしてそのあった場所が長岡市立劇場の側でなく、

当時駅前通にあった厚生会館の前の雁木下にあったこと、

この三つの理由でかなり記憶に強く残っている。

じつは会場の市立劇場は数年前に新設されたものの、

駅からやや離れているため、

この駅前の人通りの多い場所に告知されていたらしい。

当時自分は長岡に住んでなかったので、

この公演を聴くことはできなかったが、

この長岡公演と続く柏崎公演が、

ローゼンストックの日本での最後の公演となっただけでなく、

これを最後に、以降彼自身指揮活動を引退したらしいとのこと。

それを思うと、

もう四十年以上前の話だけど、

この二公演を聴いた地元の方たちが、

このCDを聴いたらどのような感想を持たれるだろう。

ちょっとそんな事が気になってしまいました。

以上です。

〆

N響創世記の育ての親であり、

名誉指揮者でもあった名指揮者。

今はさすがにもうその名前を知ってるいる若い方が、

いったいどれだけいるだろうかというくらい、

本当に過去の指揮者という感じになっている。

ただ彼が1936年に新交響楽団(N響の前身)に来た時は、

本当にあんな高名な指揮者が赴任するのかと、

半信半疑だった学院や関係者もいたとか。

その後のローゼンストックの猛練習の逸話や、

日本でのそれはいろいろと書かれているのでここでは書かないが、

N響の任を離れた後も1977年まで断続的に客演し続けた。

その最後の来日となった1977年のライブがじつはCDになっている。

二枚組で、二枚目はロイブナー指揮のものだけど、

一枚目はローゼンストックの演奏が二曲収録されている。

内容は、

・ボロディン:交響曲第2番ロ短調

・チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調 Op.74『悲愴』

管弦楽:NHK交響楽団

録音時期:1977年2月16日、2月4日

録音場所:東京、NHKホール

というもの。

因みにこのときのローゼンストックのN響との全公演は以下の通り。

2月4&5日NHKホール

モーツァルト/交響曲第33番

チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

2月9&10日NHKホール

モーツァルト/交響曲第33番

デュカス/魔法使いの弟子

ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ

2月16&17日NHKホール

ロッシーニ/シンデレラ、序曲

モーツァルト/三台のピアノの為の協奏曲

(P:安川加寿子、深沢亮子、ローゼンストック)

ボロディン/交響曲第2番

2月19日NHKホール

デュカス/魔法使いの弟子

モーツァルト/三台のピアノの為の協奏曲

(P:安川加寿子、深沢亮子、ローゼンストック)

ストラヴィンスキー/ペトルーシュカ

2月23日NHKホール (NHK交響楽団創立50周年記念演奏会)

メンデルスゾーン/フィンガルの洞窟

モーツァルト/イドメネオ

シューベルト/交響曲第8番「グレート」

2月26日長岡市立劇場

2月27日柏崎市民会館

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P:ユージン・インジック)

チャイコフスキー/交響曲第6番「悲愴」

つまりこの年のローゼンストックの来日公演は、

「悲愴」にはじまり「悲愴」に終わるというものだった。

自分はこの時のローゼンストックを、

実演では聴けなかったけどテレビでは何度かみている。

1885年生まれということで、

すでに八十歳を超えていたが、

椅子に座るでもなく矍鑠とした指揮ぶりだったという記憶がある。

ただ演奏そのものはあまり強い印象が無いため、

このCDを聴いてその演奏を初めて聴くのとじつは大差がない。

そんな中で、この悲愴はちょっと不思議な魅力がある。

この演奏を聴いておそらく人によっては、

もっとパンチの効いた強烈な演奏を好まれるかもしれないし、

エッジのきつい緊張感を前面に出したような演奏をとるかもしれない。

たしかに劇的でも激情的でもないかもしれないが、

ここにはそれらとはまた違った、

なんとも温かく心に響く清澄な悲愴がここにはある。

どこにも角ばったところやギスギスしたところがない、

ちょっと流線形といいたいような感じだけど、

じっくりと腰を据えて耳を傾けると、

そこからじつに底の深い心象風景のようなものが感じられるし、

何より聴いていて、

じつに幸せ気持ちになれるような気がする。

「悲愴」を聴いてこんな印象をもつなど普通はあり得ないけど、

とにかくここにはそういうものを感じさせる音楽がある。

演奏時間は、

19:25、8:27、10:13、11:00。

N響はいつもよりかなり丁寧な演奏を心がけており、

おかしな方向にとっちらかったり、

自分勝手に滅裂な傾向に走ることもない良好な状態。

これがN響のローゼンストックへの敬意のあらわれなのか、

それとも指揮者のオケに対する強い引力のようなものかは分からないが、

とにかく指揮者とオケがしっかりとした一体感をもって演奏をしている。

この演奏、

今では自分にとって同曲のお気に入りのひとつとなっています。

最後に余談ですが、

自分はこの年の1月にローゼンストックの新潟での二公演のうち、

最初の長岡公演の告知を当時その長岡で見た記憶がある。

当時地方ではプロオケの演奏を聴く機会があまり無かったことと、

この告知が横長のかなり大きな横断幕風の告知物であったこと、

そしてそのあった場所が長岡市立劇場の側でなく、

当時駅前通にあった厚生会館の前の雁木下にあったこと、

この三つの理由でかなり記憶に強く残っている。

じつは会場の市立劇場は数年前に新設されたものの、

駅からやや離れているため、

この駅前の人通りの多い場所に告知されていたらしい。

当時自分は長岡に住んでなかったので、

この公演を聴くことはできなかったが、

この長岡公演と続く柏崎公演が、

ローゼンストックの日本での最後の公演となっただけでなく、

これを最後に、以降彼自身指揮活動を引退したらしいとのこと。

それを思うと、

もう四十年以上前の話だけど、

この二公演を聴いた地元の方たちが、

このCDを聴いたらどのような感想を持たれるだろう。

ちょっとそんな事が気になってしまいました。

以上です。

〆

ワルターの1959年のブルックナー9番について。 [クラシック百銘盤]

※

2017年とそれ以前のものをここに再度書き直し&書き足しています。

尚、前のものもそのままにしています。

https://orch.blog.ss-blog.jp/2017-03-09

最初にこの項を書くにあたり、

「BRUNO WALTER HOME PAGE」を参照した事を明確にしておきます。

http://www1.s2.starcat.ne.jp/danno/walter2.htm

ワルターのブルックナー演奏の記録をみると、

4番、5番、7番、8番、9番

この五曲があがってくる。

ただ5番のみかつては頻繁に演奏していたようですが、

1935年に原典版が登場する頃に、

この曲の演奏記録が忽然と消えてしまう。

おそらく彼も他の指揮者同様、

この曲の演奏には当時唯一の出版譜だった改訂版を使用していたのだろうが、

このあまりにも自分の知る姿違う原典版の出現は、

彼に少なからぬショックを与えたのかもしれない。

そしてその原典版は彼の趣味にあわなかったのか、

それとも理解を超えた曲だったのだろうか、

とにかく彼のレパートリーにそれは組み込まれることはなかった。

その後ワルターのブルックナーは前述した五曲から5番を除いた四曲と、

「テ・デウム」あたりがレパートリーとして定着した。

演奏は原点版があった時は原則原典版だったが、

4番は改訂版を一部使用したりはしていた。

そんなワルターが特によく演奏したのが9番だった。

録音も他の曲がせいぜい多くても二種類程しかないのに対し、

この9番は1946年から1959年に至るまでに、

じつに六種類も遺している。

オーケストラも多岐にわたり、

ニューヨークフィルと三種類、

フィラデルフィアとウィーンフィルで各ひとつずつ。

そしてもっとも有名な、

コロンビア響名義でロサンゼルスフィルとひとつという具合だ。

その六つの演奏時間をみてみる。

1946 NYPO 21:30、09:41、19:35

1948 PHO 21:29、09:53、19:28

1953 WPO 21:02、10:01、18:56

1953 NYPO 20:39、10:13、19:32

1957 NYPO 20:31、10:20、19:32

1959 LAPO 23:55、11:34、23:14

これをみるとライブの最初の五つはそれほど大きな差は無い。

ところがステレオ録音となると、

二年前のNYPOより全体的に如実に遅くなっている。

NYPOが全体的に五十分程なのに対し、

LAPOは59分近くになっている。

この57年のブルックナーは、

トスカニーニ追悼演奏会で「英雄」を指揮したその一週間後の録音で、

心臓の病で第一線を退く一か月ほど前ということになる。

それに対しLAPOのそれは同オケを指揮した演奏会から、

三日ほど後のそれではあるものの、

やはり病に倒れた事がスタイル全体に影響していたのかもしれない。

この9番に関しては十年以上も前に

https://orch.blog.so-net.ne.jp/2007-06-23-1

にいろいろと書いているので、

今回はそこで書かなかったことをいろいろと。

ワルターのアメリカでライブ録音された四種類の9場は、

どれも速めのテンポでぐいぐい押していく演奏だけど、

だからといって小さくせせこましくなったりすることはない。

ただいわゆる日本で広まったブルックナーのイメージとは違い、

よりベートーヴェン風といっていいのだろうか、

ひじょうに激しく剛毅な迫力が随所に感じられる。

これはフルトヴェングラーのブルックナー同様、

この作曲家に楽聖が与えた影響というものを強く意識した、

そんなタイプの演奏と考えていいと思う。

第三楽章のコーダのホルンも、

消えゆくようにやるのではなく、

高みに上るかのような朗々としたものとなっている。

たしかにここは第七交響曲の第一楽章冒頭そのままなので、

続く第四楽章のそれを考えると、

この考えの方がむしろ正論と思えるものがある。

そしてこの基本線はLAPOとのそれにも引き継がれている。

ただテンポが全体的に遅くなったせいか、

より大きな構えと風格が感じられるものになってはいます。

ところでこの頃のワルターは、

LAPOやサンフランシスコ響を頻繁に指揮している。

病のため自宅のある温暖な西海岸を主戦場にしていたこともあるけど、

1957年以前からじつは彼はこの二つのオケをよく指揮していた。

この当時サンフランシスコはモントゥのオケ、

そしてもうひとつのLAPOとの共演が集中しはしはじめたのが、

ヴァン・ベイヌムがこのオケのトップに立った時期とほぼ一致している。

このモントゥとベイヌムという、

ともにコンセルトヘボウというマーラー縁のオケの指揮者であり、

オーケストラをつねに素晴らしい状態にしてしまう名伯楽がいたことは、

ワルターにとってとても安心しそのオケを指揮することができたと、

そう考えることができないだろうか。

またおそらくワルターとこの二人の間には、

いろいろと深い信頼関係があったのではなかろうか。

で、ここから先は以前何かで読んだものを記憶を頼りに書くので、

間違っていたらすみません。

ベイヌムは心臓の状態が悪くなり医者から一年程の活動制限を受け、

そのため1958年初めにLAPOへの指揮を一時中断、

翌年秋に戻ってくると言い残しアメリカを去った。

(なので1958年以降のベイヌムのすべてのステレオ録音は、医者からの活動制限がかけられた状況下での録音ということになります)

そして翌1959年4月13日。

当初は練習指揮者を立ててのリハーサルの予定だったそれを、

ベイヌム自身が当日担当、

途中で休憩を宣言したものの、

直後そのまま指揮台から倒れ帰らぬ人となった。

このためロスフィルは秋以降の指揮者の代行を探しに走ったが、

かなり早い段階でショルティに多くの公演を代行してもらう確約をとった。

これはひょっとするとベイヌムが戻ってこれないかもという保険のため、

ショルティに早い時期から依頼していたのかもしれない。

(また一説にはベイヌムはすでにLAPOの地位を辞する決断をし、1958年のシーズン終了後にその地位から退任する予定だったらしいので、それでショルティとのパイプをすでに設けていたのかもしれません)

そしてワルターもLAPOの秋公演を二日間担当した。

じつはワルターは1957年に倒れて後、

録音を除けばこの時期に指揮をすることは避けていたようで、

実際1957、1958、1959年と、

11月に演奏会の指揮台に立ったのはこの時のみであり、

後は翌年の生涯最後の演奏会を12月にLAPOで一日指揮しただけ。

なのでこれはかなり異例なものだったのではないだろうか。

あとこのブルックナーを演奏会で指揮した直後、

ワルターはこのブルックナーを三日後と五日後に録音し、

そのまま翌年3月初めまでいつものコロンビアセッションを初めている。

しかも演奏会でブルックナーと一緒に演奏された、

モーツァルトの「プラハ」を翌12月、

そしてブラームスの「悲劇的序曲」を翌年1月に録音しているので、

そのあたりとの絡みもひょっとしたらあったのかもしれない。

またこの時この演奏会では演奏されていない曲で、

ブルックナーの9番を録音した二日後に、

フランチェスカッティとフルニエという超豪華ソリストを迎えての、

ブラームスの二重協奏曲がこれまたたった一日であげられているが、

これがまた異常な程オケの状態がよく、

ブルックナーの録音メンバーから精鋭が選ばれての、

これまたスペシャルセッションだったのではないかと、

個人的には思っている。

ただこの年の11月以降のコロンビアセッションは、

ブラームスの1番やモーツァルトのプラハのように、

先のブルックナーや二重協奏曲に比べると、

いつものコロンビア響のような雰囲気が強い演奏も、

ブルックナーを除けばすべて一日で録音を終了しているので、

かならずしもメンバー云々という理由で、

一日であげられたという事ではないのかもしれない。

このあたりはすでに何かで明らかになっているかもしれないけど。

さて話はずれだけど、

こんな状況で開かれた公演の直後に録音されたブルックナー。

それをあらためて聴くと、

この時期のワルターのベストパフォーマンスと、

ベイヌムがLAPOに遺していった財産のようなものが、

当時としては最高の音質で記録されていたという、

じつに一期一会のドラマとも言うべきものだった気がする。

たがドラマはここで終わりにはならなかった。

その後のLAPOは、

本来このとき代行をしたショルティがそのまま音楽監督になり、

1962年のシリーズからスタートとなるはずが、

ショルティのあずかり知らぬところで、

第二指揮者に当時26歳だったズビン・メータが抜擢されたことで、

ショルティが音楽監督の地位を固辞してしまい、

結果メータがそのままLAPOの音楽監督になった。

これはおそらくウィーンやベルリンにすでにデビューし、

モントリオール交響楽団の音楽監督にもなっていたこの俊英に、

ショルティがいろいろと複雑な感情を抱いていたのかもしれません。

その後メータとLAPOはご存知の通り時代の寵児となり、

デッカの看板コンビとなり多くのヒット盤を出した。

そしてショルティは1969年にシカゴの音楽監督となり、

全米だけでなく世界屈指の名コンビと賞賛され、

同じくデッカの看板コンビとなり多くのヒット盤を生み出した。

このブルックナーは、

そんなベイヌムの死とメータの抜擢の間に録音されたという、

これまた貴重な記録でもある。

しかもこの時期のLAPOは正規の録音がほとんど無い。

そういう意味でも本当に貴重。

メータがLAPOと録音を開始するのは、

このブルックナーの録音から8年の後、

1967年まで開いているので尚更だ。

因みにこの頃にはメータとLAPOの人気は全米にとどまらず、

欧州のそれも共産圏にまで広まっており、

ある共産圏の国にメータとLAPOがツアーで訪れた時は、

コンドラシンとモスクワフィルとの公演時期が近いため、

事前にチャイコフスキーだけは外してほしい、

そうでないとモスクワフィルのチケットが売れなくなってしまうと、

今では考えられないようなビックリする要請を、

その国の当局の関係者から受けたほどだった。

たがそれにもかかわらず、

この時期においてもベイヌム時代をより高く評価していた楽員がいたのも事実。

そんなことを考えながら、

ベイヌム時代の影響を色濃く残しながらも、

メータ時代を迎える前夜のLAPOによるワルターのこの演奏を聴くと、

またいろいろと面白いものが見えてくるかもしれません。

尚、メータはその後LAPOを指揮して、

何度かブルックナーを取り上げている。

1970年に4番の録音、

1972年にはその4番が来日公演で演奏、

1974年に今度は8番の録音があり、

1977年の幻となった日本公演では7番を取り上げる予定でした。

今年(2019)はこのワルター指揮LAPOによる9番の録音から、

ちょうど60年目にあたります。

2017年とそれ以前のものをここに再度書き直し&書き足しています。

尚、前のものもそのままにしています。

https://orch.blog.ss-blog.jp/2017-03-09

最初にこの項を書くにあたり、

「BRUNO WALTER HOME PAGE」を参照した事を明確にしておきます。

http://www1.s2.starcat.ne.jp/danno/walter2.htm

ワルターのブルックナー演奏の記録をみると、

4番、5番、7番、8番、9番

この五曲があがってくる。

ただ5番のみかつては頻繁に演奏していたようですが、

1935年に原典版が登場する頃に、

この曲の演奏記録が忽然と消えてしまう。

おそらく彼も他の指揮者同様、

この曲の演奏には当時唯一の出版譜だった改訂版を使用していたのだろうが、

このあまりにも自分の知る姿違う原典版の出現は、

彼に少なからぬショックを与えたのかもしれない。

そしてその原典版は彼の趣味にあわなかったのか、

それとも理解を超えた曲だったのだろうか、

とにかく彼のレパートリーにそれは組み込まれることはなかった。

その後ワルターのブルックナーは前述した五曲から5番を除いた四曲と、

「テ・デウム」あたりがレパートリーとして定着した。

演奏は原点版があった時は原則原典版だったが、

4番は改訂版を一部使用したりはしていた。

そんなワルターが特によく演奏したのが9番だった。

録音も他の曲がせいぜい多くても二種類程しかないのに対し、

この9番は1946年から1959年に至るまでに、

じつに六種類も遺している。

オーケストラも多岐にわたり、

ニューヨークフィルと三種類、

フィラデルフィアとウィーンフィルで各ひとつずつ。

そしてもっとも有名な、

コロンビア響名義でロサンゼルスフィルとひとつという具合だ。

その六つの演奏時間をみてみる。

1946 NYPO 21:30、09:41、19:35

1948 PHO 21:29、09:53、19:28

1953 WPO 21:02、10:01、18:56

1953 NYPO 20:39、10:13、19:32

1957 NYPO 20:31、10:20、19:32

1959 LAPO 23:55、11:34、23:14

これをみるとライブの最初の五つはそれほど大きな差は無い。

ところがステレオ録音となると、

二年前のNYPOより全体的に如実に遅くなっている。

NYPOが全体的に五十分程なのに対し、

LAPOは59分近くになっている。

この57年のブルックナーは、

トスカニーニ追悼演奏会で「英雄」を指揮したその一週間後の録音で、

心臓の病で第一線を退く一か月ほど前ということになる。

それに対しLAPOのそれは同オケを指揮した演奏会から、

三日ほど後のそれではあるものの、

やはり病に倒れた事がスタイル全体に影響していたのかもしれない。

この9番に関しては十年以上も前に

https://orch.blog.so-net.ne.jp/2007-06-23-1

にいろいろと書いているので、

今回はそこで書かなかったことをいろいろと。

ワルターのアメリカでライブ録音された四種類の9場は、

どれも速めのテンポでぐいぐい押していく演奏だけど、

だからといって小さくせせこましくなったりすることはない。

ただいわゆる日本で広まったブルックナーのイメージとは違い、

よりベートーヴェン風といっていいのだろうか、

ひじょうに激しく剛毅な迫力が随所に感じられる。

これはフルトヴェングラーのブルックナー同様、

この作曲家に楽聖が与えた影響というものを強く意識した、

そんなタイプの演奏と考えていいと思う。

第三楽章のコーダのホルンも、

消えゆくようにやるのではなく、

高みに上るかのような朗々としたものとなっている。

たしかにここは第七交響曲の第一楽章冒頭そのままなので、

続く第四楽章のそれを考えると、

この考えの方がむしろ正論と思えるものがある。

そしてこの基本線はLAPOとのそれにも引き継がれている。

ただテンポが全体的に遅くなったせいか、

より大きな構えと風格が感じられるものになってはいます。

ところでこの頃のワルターは、

LAPOやサンフランシスコ響を頻繁に指揮している。

病のため自宅のある温暖な西海岸を主戦場にしていたこともあるけど、

1957年以前からじつは彼はこの二つのオケをよく指揮していた。

この当時サンフランシスコはモントゥのオケ、

そしてもうひとつのLAPOとの共演が集中しはしはじめたのが、

ヴァン・ベイヌムがこのオケのトップに立った時期とほぼ一致している。

このモントゥとベイヌムという、

ともにコンセルトヘボウというマーラー縁のオケの指揮者であり、

オーケストラをつねに素晴らしい状態にしてしまう名伯楽がいたことは、

ワルターにとってとても安心しそのオケを指揮することができたと、

そう考えることができないだろうか。

またおそらくワルターとこの二人の間には、

いろいろと深い信頼関係があったのではなかろうか。

で、ここから先は以前何かで読んだものを記憶を頼りに書くので、

間違っていたらすみません。

ベイヌムは心臓の状態が悪くなり医者から一年程の活動制限を受け、

そのため1958年初めにLAPOへの指揮を一時中断、

翌年秋に戻ってくると言い残しアメリカを去った。

(なので1958年以降のベイヌムのすべてのステレオ録音は、医者からの活動制限がかけられた状況下での録音ということになります)

そして翌1959年4月13日。

当初は練習指揮者を立ててのリハーサルの予定だったそれを、

ベイヌム自身が当日担当、

途中で休憩を宣言したものの、

直後そのまま指揮台から倒れ帰らぬ人となった。

このためロスフィルは秋以降の指揮者の代行を探しに走ったが、

かなり早い段階でショルティに多くの公演を代行してもらう確約をとった。

これはひょっとするとベイヌムが戻ってこれないかもという保険のため、

ショルティに早い時期から依頼していたのかもしれない。

(また一説にはベイヌムはすでにLAPOの地位を辞する決断をし、1958年のシーズン終了後にその地位から退任する予定だったらしいので、それでショルティとのパイプをすでに設けていたのかもしれません)

そしてワルターもLAPOの秋公演を二日間担当した。

じつはワルターは1957年に倒れて後、

録音を除けばこの時期に指揮をすることは避けていたようで、

実際1957、1958、1959年と、

11月に演奏会の指揮台に立ったのはこの時のみであり、

後は翌年の生涯最後の演奏会を12月にLAPOで一日指揮しただけ。

なのでこれはかなり異例なものだったのではないだろうか。

あとこのブルックナーを演奏会で指揮した直後、

ワルターはこのブルックナーを三日後と五日後に録音し、

そのまま翌年3月初めまでいつものコロンビアセッションを初めている。

しかも演奏会でブルックナーと一緒に演奏された、

モーツァルトの「プラハ」を翌12月、

そしてブラームスの「悲劇的序曲」を翌年1月に録音しているので、

そのあたりとの絡みもひょっとしたらあったのかもしれない。

またこの時この演奏会では演奏されていない曲で、

ブルックナーの9番を録音した二日後に、

フランチェスカッティとフルニエという超豪華ソリストを迎えての、

ブラームスの二重協奏曲がこれまたたった一日であげられているが、

これがまた異常な程オケの状態がよく、

ブルックナーの録音メンバーから精鋭が選ばれての、

これまたスペシャルセッションだったのではないかと、

個人的には思っている。

ただこの年の11月以降のコロンビアセッションは、

ブラームスの1番やモーツァルトのプラハのように、

先のブルックナーや二重協奏曲に比べると、

いつものコロンビア響のような雰囲気が強い演奏も、

ブルックナーを除けばすべて一日で録音を終了しているので、

かならずしもメンバー云々という理由で、

一日であげられたという事ではないのかもしれない。

このあたりはすでに何かで明らかになっているかもしれないけど。

さて話はずれだけど、

こんな状況で開かれた公演の直後に録音されたブルックナー。

それをあらためて聴くと、

この時期のワルターのベストパフォーマンスと、

ベイヌムがLAPOに遺していった財産のようなものが、

当時としては最高の音質で記録されていたという、

じつに一期一会のドラマとも言うべきものだった気がする。

たがドラマはここで終わりにはならなかった。

その後のLAPOは、

本来このとき代行をしたショルティがそのまま音楽監督になり、

1962年のシリーズからスタートとなるはずが、

ショルティのあずかり知らぬところで、

第二指揮者に当時26歳だったズビン・メータが抜擢されたことで、

ショルティが音楽監督の地位を固辞してしまい、

結果メータがそのままLAPOの音楽監督になった。

これはおそらくウィーンやベルリンにすでにデビューし、

モントリオール交響楽団の音楽監督にもなっていたこの俊英に、

ショルティがいろいろと複雑な感情を抱いていたのかもしれません。

その後メータとLAPOはご存知の通り時代の寵児となり、

デッカの看板コンビとなり多くのヒット盤を出した。

そしてショルティは1969年にシカゴの音楽監督となり、

全米だけでなく世界屈指の名コンビと賞賛され、

同じくデッカの看板コンビとなり多くのヒット盤を生み出した。

このブルックナーは、

そんなベイヌムの死とメータの抜擢の間に録音されたという、

これまた貴重な記録でもある。

しかもこの時期のLAPOは正規の録音がほとんど無い。

そういう意味でも本当に貴重。

メータがLAPOと録音を開始するのは、

このブルックナーの録音から8年の後、

1967年まで開いているので尚更だ。

因みにこの頃にはメータとLAPOの人気は全米にとどまらず、

欧州のそれも共産圏にまで広まっており、

ある共産圏の国にメータとLAPOがツアーで訪れた時は、

コンドラシンとモスクワフィルとの公演時期が近いため、

事前にチャイコフスキーだけは外してほしい、

そうでないとモスクワフィルのチケットが売れなくなってしまうと、

今では考えられないようなビックリする要請を、

その国の当局の関係者から受けたほどだった。

たがそれにもかかわらず、

この時期においてもベイヌム時代をより高く評価していた楽員がいたのも事実。

そんなことを考えながら、

ベイヌム時代の影響を色濃く残しながらも、

メータ時代を迎える前夜のLAPOによるワルターのこの演奏を聴くと、

またいろいろと面白いものが見えてくるかもしれません。

尚、メータはその後LAPOを指揮して、

何度かブルックナーを取り上げている。

1970年に4番の録音、

1972年にはその4番が来日公演で演奏、

1974年に今度は8番の録音があり、

1977年の幻となった日本公演では7番を取り上げる予定でした。

今年(2019)はこのワルター指揮LAPOによる9番の録音から、

ちょうど60年目にあたります。

イッセルシュテットの1970年の第九を聴く。 [クラシック百銘盤]

ヘレン・ドナート(ソプラノ)

ツヴェトカ・アーリン(アルト)

ヴェルナー・ホルヴェーク(テノール)

ハンス・ゾーティン(バリトン)

北ドイツ放送合唱団ヘルムート・フランツ(合唱指揮)

北ドイツ放送交響楽団

ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指揮)

録音 1970年5月5日 ハンブルク:ムジークハレ

ハンス・シュミット=イッセルシュテット。

今この指揮者は、

特に若い層にはどういう受け取られ方をされているのだろう。

かつての彼は日本ではそこそこ名前の知られた指揮者だった。

戦前にはカサドとのドヴォルザークのチェロ協奏曲の音盤が、

新聞に発売告知されていたこともあった。

ただだからといってスター指揮者だったというわけではなく、

むしろ二つ下のヨッフムの方が注目されていたといっていい。

その後の彼はハンブルクに新設された北ドイツ放送放送交響楽団に就き、

1971年までその任に就いた。

彼が日本で特に注目されたのは、

おそらくバックハウスとのベートーヴェンの協奏曲全集だと思う。

オケがウィーンフィルということもあり、

当然この全集は大きな評判をよんだ。

(ヌヴーとのブラームスがいつ発売されたかはよく知らない)

そして1964年にイッセルシュテットは初来日。

読売日響と大阪フィルを指揮した。

彼はもともとモーツァルトを得意としていたが、

この公演でも31番と41番を指揮し好評を博した。

そして翌年から彼の代表作となる、

ウィーンフィルとのベートーヴェン交響曲全集の録音を開始する。

1970年の楽聖生誕二百年記念のためのそれ。

その最初に録音されたのが第九。

それから1969年までかかり全9曲と序曲数曲を録音する。

そして1970年を迎える。

この楽聖生誕二百年の記念すべき年。

世界各地で多くのイベントがあった。

ロンドンではクレンペラーによるベートーヴェンの交響曲全曲チクルス。

日本では大阪万博開催中ということもあり、

大阪ではカラヤンとベルリンフィルの、

東京ではサヴァリッシュとN響のチクルスが挙行された。

そんな年の大詰めにイッセルシュテットは再び来日、

読売日響を指揮して荘厳ミサと第九を演奏した。

読売日響は二十世紀に三つの歴史的演奏をしたと言われている。

ひとつは1990年のクルト・ザンデルリンクによるハイドンとブラームス。

ふたつめは、1977年と翌年に続けて来日したチェリビダッケとの一連の公演。

そしてみっつめが、1970年のこのイッセルシュテット公演。

自分は1974年に当時読響の団員だった方が、

「イッセルシュテットは素晴らしい指揮者だったなあ」と

本当に噛みしめるように話されていた事を聞いたことがある。

ただこれは本当に素晴らしかったという意味あいと、

もう二度と彼の下で演奏できないという悔恨の念もあったように感じられた。

イッセルシュテットは前年の5月28日、

アムステルダムでコンセルトヘボウを指揮しブレンデルとの共演で、

ブラームスの1番の協奏曲を録音した数日後に急逝してしまったからだ。

この最後の録音も素晴らしかったけど、

その前年にバンベルク響と録音した、

モーツァルトの31番と35番も名演だっただけに、

その死は本当に多くの人たちから悔やまれた。

(因みにイッセルシュテットが亡くなった1973年は、じつに多くの指揮者が亡くなられた受難の年といわれています)

そんなイッセルシュテットの1970年の来日公演を自分は耳にしたことが無く、

一度耳にしたいとずっと思っていた時今回このCDを知った。

録音は同年の5月5日。

指揮者70歳の誕生日当日、地元ハンブルクで指揮したもの。

演奏時間、15:56、10:17、15:31、25:17。

演奏はじつに実直というか真っ向勝負の演奏で、

外連味なくストレートに音楽をすすめていく。

ウィーンと違うのはオケの性質上のそれもあるだろうけど、

ウィーンの時にときおり感じられた独特の練り込まれたうねり感のようなものが、

こちらではより硬質で辛口ではあるものの、

全体により大きな起伏となっているように感じられる。

そういえばこの傾向はウィーンでのベートーヴェン全集でも、

最後の方に録音された7番や8番でも感じられており、

イッセルシュテットの座標がこういう方向に向かいはじめていたのかも。

ただ録音でこれだけ感じられるということは、

じっさいにはよりこれが大きなものであったことは確かで、

1970年の日本でのそれが歴史に残るといわれたのは、

そのあたりの素晴らしさがひとつとしてあったのかもしれない。

ティンパニーもしっかりと打ち込まれていて、

これがまた音楽の芯の強さを感じさせられるものがある。

ライブということで、さすがにキズ無しとはいかないけれど、

この興の乗り方と音楽の流れはセッション録音以上のものがあり、

とにかくこの曲のひとつの理想といえるほど素晴らしい出来。

ウィーンの時のような共同作業的なものではなく、

指揮者が気心知れたオケによって自分の音楽を前面に出すことができた、

本当に深い感銘を受ける演奏でした。

合唱も善戦してるしソロもアンサンブルにも気を配っていて、

これも指揮者の音楽とうまくマッチしている。

録音はややテープの痛みのようなものを感じる時があるが、

全体的にはまあまあの音質となっている。

これを聴くと1970年の来日公演も聴きたいけど、

録音等はもう残っていないのかも。

だったら1970年以降に彼が遺したライブ録音等を、

もっといろいろと発掘しCD化してほしい。

と、そう思わせるほど聴き応えのある第九の名演。

聴く機会がありましたらぜひご一聴を。

尚、ハンブルクのこのオケが初めて来日したのは、

この録音よりだいぶ後の1987年5月。

指揮者はデュトワと朝比奈隆。

当時のトップだったヴァントと来日するのはこのさらに三年後となります。

※イッセルシュテットの日本公演の日程と曲目。