オーマンディ・フィラデルフィアの1967年来日ライブを聴いて [クラシック百銘盤]

今年(2019)生誕120年を迎えるユージン・オーマンディ。

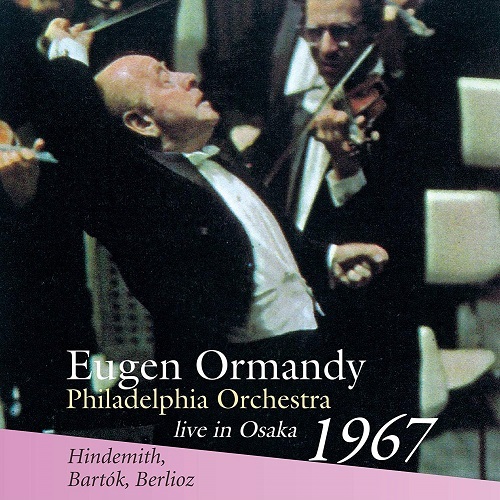

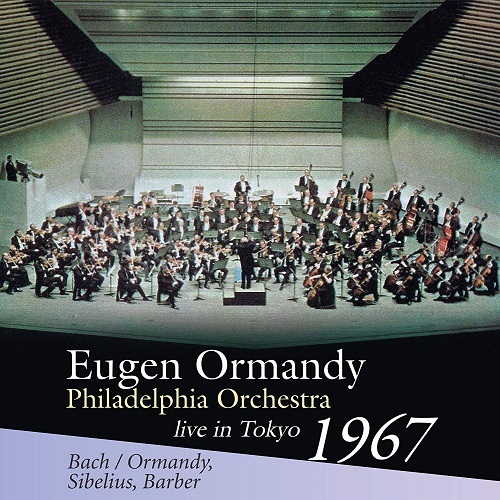

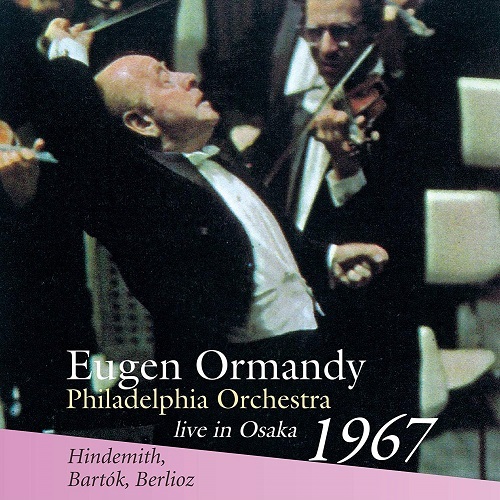

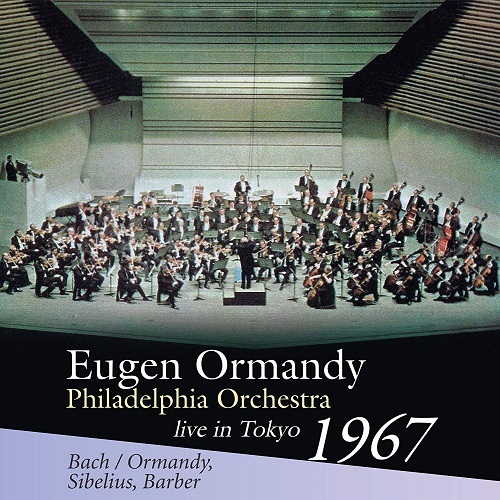

その初来日公演の一部を収録したCDが発売された。

オーマンディの初来日公演から大阪と東京の各一公演ずつ。

当時の新聞や評をみると、

じつはあまり芳しくない評が散見できる。

だがそんな評はどうあれこのライブCDで聴く演奏はとにかく凄い。

あまりにも許容範囲を超えた、

その巨大かつ情報量の膨大な凄い音楽を前にして、

ある評論家は狼狽え、混乱し、自分の世界に引き籠り、

結果、自分の価値観を羅列し肯定するため、

目の前の音楽を否定するという安直さに走ったのではないかというくらい、

とにかくその音楽は凄まじい。

普段レコードではホールと溶け合ったような、

そしてこの頃の国内盤がやや着色過多な響きによってマスクされていた、

このオケ本来の剥き出しの凄みがモロに前面に出て来たのだ。

ティンパニーなどほとんど別物だ。

これには今のレベルから考えると、

当時の日本のホールの些かデッドな響きの中での演奏ということもあるだろう。

この初来日時のフィラデルフィアは、

同オケの歴史に残る大コンマス、

アンシェル・ブルロシウが前年退団していたものの、

その状態はまだまだベストを維持しており、

セル指揮クリーヴランド並んで、

全米を代表する世界屈指のスーパーオーケストラだった。

しかも財団が世界的な名器を楽団員の為に購入を手伝い、

それを与えていたというだけに音質も絶品。

それがいきなりそんなホールでエンジン全開したのだ。

たしかにそれ以前にも1955年のシンフォニー・オブ・ジ・エア、

その後のベルリンフィル、レニングラードフィル、ボストン響等々、

いろいろと凄いオケの来日公演はあっただろうけど、

世界屈指の名門オケがピークの状態で、

しかも三十年もトップに経っている指揮者が同行したのだから、

今から見るとかなり脆弱だった当時の日本のオケに耳が慣れた人には、

ほとんど何が起きたか分からないような、

それこそ別次元の世界がいきなり現れたように感じ度肝を抜かれことだろう。

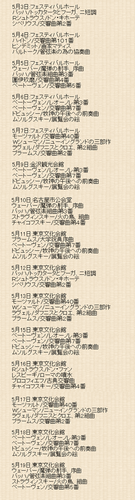

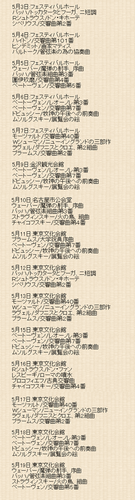

当時の来日公演とプログラムは以下の通り。

※クリックすると大きく見られます。

今回のCDは5月4日の公演からハイドンを

そして5月12日の公演からはシュトラウスを省いたものだけど、

アンコール曲や日米両国国歌が収録されている。

オーマンディ当時68歳。

まだまだ老熟する前の、

かなり熱いものをストレートにぶつけてくるような、

いかにもトスカニーニに私淑した彼のベースを聴くような趣がある。

しかもかなり押しまくる。

もっともテンポを派手に動かすとか、

音を猛烈に咆哮させて汚く濁らし荒々しさを出すとか、

そういう事はしていない。

ある意味自然体のままバシバシ押してくるような感じで、

聴きようによっては容赦ない趣すらある。

オーマンディってこんなに強く押してくるタイプなのかと、

ちょっと新鮮な驚きすらあった。

(もっともCBS時代にもそれを充分感じさせる録音は多々あった。モーツァルトのパリ、ベートーヴェンのミサ・ソレムニス、プロコフィエフの古典交響曲、そしてショスタコーヴィチの4番あたりはその好例だろうか)

ただバルトークにせよシベリウスにせよ、

作曲家と面識があるということもあり、

特別な作曲家として熱くなっているのかもしれない。

自分は1978年と1981年に彼の実演に接した事があり、

シベリウスの演奏は1978年に神奈川県民ホールで接しているが、

2番と1番の違いはあるけど、

これほど熱かったという印象はじつは無い。

確かにその演奏は前年に聴いた、

ムラヴィンスキーのチャイコフスキーにも匹敵するような、

ほんとうにシベリウスの神髄ともいえるほど圧巻のものだったけど、

もうすこし泰然自若とした趣があった。

それは年齢的な違いも少なからずあるだろう。

ただいろいろな部分で、

このライブ盤とその時の実演はかなり重なる部分があり、

ちょっといろいろと懐かしいものがある。

特に音楽の芯の太さと強さは、

このライブ盤ではかなりストレートに伝わってくる。

実際に聴くと、

さらにそれを取り巻くように透明な、

それでいてうっすらとした色のようなものを取り込んだ響きがひとつとなって、

風圧をともなうように舞台上からせり出すように響いてくる。

しかも音楽は静態してるわけではなく、

曲によっては推進力に富んだ、

しかも軽やかなステップで疾走するかのように音楽が動く。

これはなかなか録音では分からないが、

こういう芸当ができるのは、

あとはムラヴィンスキーとレニングラードフィルくらいしか自分は知らない。

また弦楽器の一枚岩的な響きに比して、

管楽器はそれに比べるとやや奏者に任せた部分があるのも、

これまたムラヴィンスキーとそのオケと似ているのが面白い。

トスカニーニに私淑した弦楽器出身指揮者の特性なのだろうか。

最後に思い出した事。それはオーマンディの写真。

彼の写真をみると口元は笑っている写真は数あれど、

目が笑っている写真というのを自分はほとんど見た事がない。

ここでの演奏もまたそれを思い起こさせる。

因みにこの初来日公演以降に、

彼はじつはフィラデルフィアの勇退を決断しており、

後任にサヴァリッシュに白羽の矢をたてたものの、

サヴァリッシュはカイルベルト急逝後の、

バイエルンの歌劇場をまかされる事が決まっていた為固辞され、

結果これを諦めざるを得なくなり、

ムーティに1980年に託す迄十年延長とあいなったという事があった。

そんな事を考えて聴くとまたちょっと面白いかも。

そんなライブ盤です。

音質は多少マスターが痛んでいる箇所はあるものの、

概ね良好なステレオ録音で収録されている。

だだできればコンプリートで聴きたかったなあ。

最後に。

このCDのシベリウスの方に書いてるライナーで、

村田武雄さんがいろいろと話されているけど、

あれがほぼ自分の立ち位置と同じという事を付け加えておきます。

評論家側からはいろいろと言われたものの、

演奏家側からはむしろこのオケは高く評価され、

世界で最も素晴らしいのはフィラデルフィアとクリーヴランドだと、

当時在京のオケに在籍されたていた方々の声も多数聞かれた。

またこの時ほぼ同時期にモスクワフィルと来日したコンドラシンは、

世界で最も素晴らしいオケをフィラデルフィアと発言していた。

このように演奏する側からは、

フィラデルフィアは極めて高く評価されていたようです。

そして何よりも当時の聴衆の反応がまた熱狂的で、

この演奏がじつに素晴らしかったかがよく分かる。

これがすべてなのかもしれないし真実なのだろう。

そういえば自分が1981年にこのコンビの演奏会を同じ文化会館で聴いた時、

最後のチャイコフスキーの5番が終わった直後、

数は少なかったけどスタンディングオベーションをされていた方がいた事を、

これを聴いていてふと思い出した。

因みにじぶんがかつてオーマンディに対して書き込んだものがこちらにあります。

かなりキツイ物言いもありますのでご了承ください。

http://www003.upp.so-net.ne.jp/orch/page175.html

その初来日公演の一部を収録したCDが発売された。

オーマンディの初来日公演から大阪と東京の各一公演ずつ。

当時の新聞や評をみると、

じつはあまり芳しくない評が散見できる。

だがそんな評はどうあれこのライブCDで聴く演奏はとにかく凄い。

あまりにも許容範囲を超えた、

その巨大かつ情報量の膨大な凄い音楽を前にして、

ある評論家は狼狽え、混乱し、自分の世界に引き籠り、

結果、自分の価値観を羅列し肯定するため、

目の前の音楽を否定するという安直さに走ったのではないかというくらい、

とにかくその音楽は凄まじい。

普段レコードではホールと溶け合ったような、

そしてこの頃の国内盤がやや着色過多な響きによってマスクされていた、

このオケ本来の剥き出しの凄みがモロに前面に出て来たのだ。

ティンパニーなどほとんど別物だ。

これには今のレベルから考えると、

当時の日本のホールの些かデッドな響きの中での演奏ということもあるだろう。

この初来日時のフィラデルフィアは、

同オケの歴史に残る大コンマス、

アンシェル・ブルロシウが前年退団していたものの、

その状態はまだまだベストを維持しており、

セル指揮クリーヴランド並んで、

全米を代表する世界屈指のスーパーオーケストラだった。

しかも財団が世界的な名器を楽団員の為に購入を手伝い、

それを与えていたというだけに音質も絶品。

それがいきなりそんなホールでエンジン全開したのだ。

たしかにそれ以前にも1955年のシンフォニー・オブ・ジ・エア、

その後のベルリンフィル、レニングラードフィル、ボストン響等々、

いろいろと凄いオケの来日公演はあっただろうけど、

世界屈指の名門オケがピークの状態で、

しかも三十年もトップに経っている指揮者が同行したのだから、

今から見るとかなり脆弱だった当時の日本のオケに耳が慣れた人には、

ほとんど何が起きたか分からないような、

それこそ別次元の世界がいきなり現れたように感じ度肝を抜かれことだろう。

当時の来日公演とプログラムは以下の通り。

※クリックすると大きく見られます。

今回のCDは5月4日の公演からハイドンを

そして5月12日の公演からはシュトラウスを省いたものだけど、

アンコール曲や日米両国国歌が収録されている。

オーマンディ当時68歳。

まだまだ老熟する前の、

かなり熱いものをストレートにぶつけてくるような、

いかにもトスカニーニに私淑した彼のベースを聴くような趣がある。

しかもかなり押しまくる。

もっともテンポを派手に動かすとか、

音を猛烈に咆哮させて汚く濁らし荒々しさを出すとか、

そういう事はしていない。

ある意味自然体のままバシバシ押してくるような感じで、

聴きようによっては容赦ない趣すらある。

オーマンディってこんなに強く押してくるタイプなのかと、

ちょっと新鮮な驚きすらあった。

(もっともCBS時代にもそれを充分感じさせる録音は多々あった。モーツァルトのパリ、ベートーヴェンのミサ・ソレムニス、プロコフィエフの古典交響曲、そしてショスタコーヴィチの4番あたりはその好例だろうか)

ただバルトークにせよシベリウスにせよ、

作曲家と面識があるということもあり、

特別な作曲家として熱くなっているのかもしれない。

自分は1978年と1981年に彼の実演に接した事があり、

シベリウスの演奏は1978年に神奈川県民ホールで接しているが、

2番と1番の違いはあるけど、

これほど熱かったという印象はじつは無い。

確かにその演奏は前年に聴いた、

ムラヴィンスキーのチャイコフスキーにも匹敵するような、

ほんとうにシベリウスの神髄ともいえるほど圧巻のものだったけど、

もうすこし泰然自若とした趣があった。

それは年齢的な違いも少なからずあるだろう。

ただいろいろな部分で、

このライブ盤とその時の実演はかなり重なる部分があり、

ちょっといろいろと懐かしいものがある。

特に音楽の芯の太さと強さは、

このライブ盤ではかなりストレートに伝わってくる。

実際に聴くと、

さらにそれを取り巻くように透明な、

それでいてうっすらとした色のようなものを取り込んだ響きがひとつとなって、

風圧をともなうように舞台上からせり出すように響いてくる。

しかも音楽は静態してるわけではなく、

曲によっては推進力に富んだ、

しかも軽やかなステップで疾走するかのように音楽が動く。

これはなかなか録音では分からないが、

こういう芸当ができるのは、

あとはムラヴィンスキーとレニングラードフィルくらいしか自分は知らない。

また弦楽器の一枚岩的な響きに比して、

管楽器はそれに比べるとやや奏者に任せた部分があるのも、

これまたムラヴィンスキーとそのオケと似ているのが面白い。

トスカニーニに私淑した弦楽器出身指揮者の特性なのだろうか。

最後に思い出した事。それはオーマンディの写真。

彼の写真をみると口元は笑っている写真は数あれど、

目が笑っている写真というのを自分はほとんど見た事がない。

ここでの演奏もまたそれを思い起こさせる。

因みにこの初来日公演以降に、

彼はじつはフィラデルフィアの勇退を決断しており、

後任にサヴァリッシュに白羽の矢をたてたものの、

サヴァリッシュはカイルベルト急逝後の、

バイエルンの歌劇場をまかされる事が決まっていた為固辞され、

結果これを諦めざるを得なくなり、

ムーティに1980年に託す迄十年延長とあいなったという事があった。

そんな事を考えて聴くとまたちょっと面白いかも。

そんなライブ盤です。

音質は多少マスターが痛んでいる箇所はあるものの、

概ね良好なステレオ録音で収録されている。

だだできればコンプリートで聴きたかったなあ。

最後に。

このCDのシベリウスの方に書いてるライナーで、

村田武雄さんがいろいろと話されているけど、

あれがほぼ自分の立ち位置と同じという事を付け加えておきます。

評論家側からはいろいろと言われたものの、

演奏家側からはむしろこのオケは高く評価され、

世界で最も素晴らしいのはフィラデルフィアとクリーヴランドだと、

当時在京のオケに在籍されたていた方々の声も多数聞かれた。

またこの時ほぼ同時期にモスクワフィルと来日したコンドラシンは、

世界で最も素晴らしいオケをフィラデルフィアと発言していた。

このように演奏する側からは、

フィラデルフィアは極めて高く評価されていたようです。

そして何よりも当時の聴衆の反応がまた熱狂的で、

この演奏がじつに素晴らしかったかがよく分かる。

これがすべてなのかもしれないし真実なのだろう。

そういえば自分が1981年にこのコンビの演奏会を同じ文化会館で聴いた時、

最後のチャイコフスキーの5番が終わった直後、

数は少なかったけどスタンディングオベーションをされていた方がいた事を、

これを聴いていてふと思い出した。

因みにじぶんがかつてオーマンディに対して書き込んだものがこちらにあります。

かなりキツイ物言いもありますのでご了承ください。

http://www003.upp.so-net.ne.jp/orch/page175.html

フェドセーエフの1975年のショスタコーヴィチの5番 [クラシック百銘盤]

ウラディーミル・フェドセーエフが初来日したのは1975年の1月。

モスクワ放送交響楽団(チャイコフスキー記念交響楽団)の来日公演が最初だった。

このオケは1972年にロジェストヴェンスキーとネーメ・ヤルヴィ、

この二人とともに来日したのが最初。

この公演は当時のショスタコーヴィチの新作交響曲第15番の日本初演。

ロジェストヴェンスキーが三度目の来日にして、

初めて自らのオーケストラと行うコンサートツアー。

そして放送響自身の初来日ということで話題の公演となった。

そのせいか再来日の報が早くもその二年後には告知された。

指揮者はもちろんロジェストヴェンスキー。

だがそれから間もなくしてロジェストヴェンスキーはこのオケの地位を辞し、

ストックホルム・フィルハーモニー管弦楽団の首席指揮者となった。

このときこのオケの後任人事がけっこういろいろとあったらしく、

それは一時同行指揮者が二人発表されたところにもあらわれていた。

ひとりはマリス・ヤンソンス、そしてもう一人がフェドセーエフだった。

結局1975年1月のモスクワ放送響再来日は、

1974~1975年のシーズンから音楽監督になった、

このフェドセーエフひとりによる来日公演となったが、

そのためこの公演は旧ソ連のオーケストラの来日公演で、

指揮者がひとりで全公演を指揮する初めてのそれとなった。

(この公演以降、このオケの来日公演は、ごく一部の例外を除き、フェドセーエフ一人の指揮で全公演が行われている)

このツアーは1/17~2/21まで行われたが、

一人でやるにはかなりの強行軍となった。

日程と曲目は以下のとおり。

1月17日:東京文化会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

1月20日:名古屋市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

1月22日:神戸文化ホール

チャイコフスキー/ロミオとジュリエット

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第5番

1月24日:フェスティバルホール

チャイコフスキー/ロミオとジュリエット

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

1月25日:和歌山県民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

チャイコフスキー/交響曲第5番

1月27日:金沢観光会館

チャイコフスキー/ロミオとジュリエット

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

1月29日:東京文化会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

1月30日:藤沢市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

グリンカ/幻想的円舞曲

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第5番

2月4日:八幡市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

グリンカ/幻想的円舞曲

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月5日:福岡市民会館

チャイコフスキー/ロミオとジュリエット

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第5番

2月7日:宮崎市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月8日:熊本市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

2月10日:フェスティバルホール

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

グリンカ/幻想的円舞曲

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月12日:東京文化会館

チャイコフスキー/ロミオとジュリエット

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月14日:宮城県民会館

チャイコフスキー/ロミオとジュリエット

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第5番

2月15日:青森市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月16日:函館市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

2月17日:苫小牧市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

グリンカ/幻想的円舞曲

チャイコフスキー/ピアノ協奏曲第1番(P/ウラディミール・クライネフ)

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月18日:札幌厚生年金会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

グリンカ/幻想的円舞曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

チャイコフスキー/交響曲第6番

2月19日:北見市民会館

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/展覧会の絵

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

2月21日:新宿厚生年金会館

チャイコフスキー/交響曲第5番

チャイコフスキー/交響曲第6番

というかなりのもの。

しかもこの時期、

まだ新幹線も東京~新大阪間しか開通しておらず、

そのたいへんさは今よりもかなり大変だったと思われる。

この強行軍ツアー終了後、

フェドセーエフにとって最初のシーズンが終わる少し前の四月に、

モスクワで放送響とレコーディングが行われた。

曲目はショスタコーヴィチの交響曲第5番。

じつはこの曲は1972年の来日公演ではロジェストヴェンスキーとヤルヴィ、

そして直前の来日公演ではフェドセーエフが指揮している。

特にフェドセーエフは日本で八回も指揮しているので、

ある意味この曲の録音の下準備は充分すぎるほどできていたともいえる。

とはいえいろいろとフェドセーエフにとってプレッシャーのかかる、

これは録音であったかもしれない。

何しろ超個性的な前任者が十年以上いたオケを、

赴任してから半年ほどの時期だったため、

まだまだ前任者の色が濃い状態のオケを指揮すること。

またショスタコーヴィチがまだ存命中ということもあり、

地元モスクワでの録音で下手な事は出来ない。

そして彼がアシスタントを一時つとめたという、

あのムラヴィンスキーもまだバリバリやってたし、

同じモスクワのフィルハーモニーには、

これまたやはりショスタコーヴィチと親交のあった、

名匠コンドラシンが指揮台に立っていた。

これらの事を考えると。

確かにやりがいもあったかもしれないけど、

この曲を録音するということは、

今よりもかなりプレッシャーがあったような気もするけどどうなのだろう。

そんな状況下で録音されたこの演奏。

まず録音が1975年にしては些かローカルで、

同じ時期の他の欧米の録音と比べて物足りないが、

それが当時のメロディアらしいといってしまえばそれまでか。

録音のバランスもときおりちょっと不思議なところがあるし、

ホールの響きにソロ楽器が埋没してしまうところもありと、

ちょっと不思議な部分があるが、

その反面下品なほどの金管の割れんばかりの咆哮が、

これまたメロディアの昔のLPを聴いてるみたいで、

今のまとまりのある録音に耳が慣れた人には不満爆発かもしれないが、

かつてのメロディアの響きに慣れ親しんだ人には、

妙な懐かしさを感じるかもしれないような響きが横溢している。

またその反面弦の弱音などはかなり丁寧で、

思わずじっくりと聴きこませるほどのものがあります。

そしてオケ全体の音。

やはり前任者の影響が強いせいか、

フェドセーエフは端正でハッキリとした響きを要求しているのだろうけど、

上記した金管のそれもかなりのものだけど、

随所に前任者が聴かせた摺り足的ともいえる粘るような歌いまわしが聴かれ、

結果的にどす黒いともいえる雰囲気と、

しかも低めに重心を置いた凄みを感じさせる、

フェドセーエフにしては情念的ともいえる、

やや異色な出来ともいえるものになっている。

ただオケそのものは同曲を再録音した、

1991年盤より管楽器などかなり粗いが、

全体的にはこちらの方が弦を中心として地力が上に感じられる。

それは1991年時には、

モスクワの放送響を含む主要オケの多くが、

新規に創立されたロシア・ナショナル管にメンバーを抜かれ、

メンバーに変動が急遽起きてしまったことと、

当時のソ連の雰囲気がいろいろと影響していたのかもしれない。

それはクーデター云々部分以外の事も含めてです。

ただ同年6月の同オケの日本公演では、

すでにメンバーの移動が起きてはいたものの、

この録音よりはずっとまとまりのあるいい状態だったので、

後者の方がより大きな影響をオケに与えていたのかも。

演奏時間は、

17:26、4:56、14:16、9:40。

因みにフェドセーエフの同曲再録音となった1991年盤は、

16:47、5:04、14:40、10:42

尚、コーダは1991年盤同様、

「四分音符=188」説に沿った快速テンポで押し切っているが、

多くの指揮者と違い、

最後までそのテンポ緩めることなく。

厳しいほどにそれに徹し一気に走り切ってしまう。

旧ソ連の指揮者でこのテンポでやる指揮者は珍しいが、

最後テンポを落さないというのは、

「四分音符=88」説に則した演奏という違いはあるが、

ムラヴィンスキーの演奏と共通しているといっていい。

とにかく録音も演奏もやや粗い部分はあるものの、

今となってはなかなか貴重な演奏といえるし、

どす黒い凄みの有る響きによるショスタコーヴィチということで,

いろんな意味で聴き応えのある演奏といえると思います。

しかし1975年の来日公演で、

こういう最後超快速コーダのショスタコーヴィチを聴いた聴衆は、

当時どう思った事だろう。

バーンスタインの旧盤あたりの録音も含め、

そこそここういう傾向の演奏はあったから珍しくはなかったろうけど、

やはり旧ソ連オケがこういう演奏をするとは思ってもみなかったことだろう。

特に1973年に来日したムラヴィンスキーの同曲の演奏は、

NHKのテレビやラジオでも放送されていたので、

その印象で聴きに来ていた人も少なからずいたのではないだろうか。

だとしたらその衝撃はかなりのものだったろうし、

フェドセーエフの来日公演を聴かないでこの音盤を当時初めて聴いたら、

やはり同様に驚いたことだろう。

と、この録音を久しぶりに聴いたら、

そんなことをいろいろと思い起こしてしまいました。

尚、あとは余談ですが、

この公演、じつはその後あまりにも話題性のある公演が、

春先から初夏にかけて立て続けにあったため、

そちらに話題をそっくり持っていかれてしまいました。

3月

ウィーン・フィルハーモニー(二年ぶり五回目)

指揮、カール・ベーム/リッカルド・ムーティ

5月

BBC交響楽団(初来日)

指揮、ピエール・ブーレーズ/チャールズ・グローブス

レニングラード・フィルハーモニー(二年ぶり三回目)

指揮、エフゲニー・ムラヴィンスキー/アレクサンドル・ドミトリエフ/エドワルド・セーロフ

バイエルン放送交響楽団(十年ぶり二回目)

指揮、ラファエル・クーベリック

6月

サンフランシスコ交響楽団(七年ぶり二回目)

指揮、小沢征爾

またフェドセーエフは翌年読売日響に客演するため再来日しました。

8月17日:東京文化会館

カバレフスキー/コラ・ブルニョン、序曲

ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番(P/ルドルフ・ケレル)

チャイコフスキー/交響曲第6番

8月24日:厚生年金会館[協奏曲の夕べ]

メンデルスゾーン/フィンガルの洞窟

メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲(VN/天満敦子)

サラサーテ/ツィゴイネルワイゼン(VN/天満敦子)

ショパン/ピアノ協奏曲第1番(P/佐々木弥栄子)

ショパン/華麗なる大ポロネーズ(P/佐々木弥栄子)

8月25日:神奈川県民ホール[協奏曲の夕べ]

モーツァルト/フィガロの結婚、序曲

チャイコフスキー/ヴァイオリン協奏曲(VN/前橋汀子)

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番(P/弘中孝)

ショパン/華麗なる大ポロネーズ(P/弘中孝)

というものでした。

この後フェドセーエフが日本の地を踏むのは、

ビクターによりモスクワで多くのJVCデジタル装置による録音が行われ、

それによる知名度と評価があがった1986年の5月。

じつに10年後のゴルバチョフ政権の時代まで待つことになります。

〆

カール・ベームのモーツァルト交響曲全集 [クラシック百銘盤]

CD1

・第1番変ホ長調K.16

・第4番ニ長調K.19

・第5番変ロ長調K.22

・交響曲ヘ長調K.76(42a)

・第6番ヘ長調K.43

・第7番ニ長調K.45

・ト長調K.Anh.221(45a)『旧ランバッハ』

CD2

・ト長調『新ランバッハ』(L.モーツァルト)

・変ロ長調K.Anh.214(45b)

・第8番ニ長調K.48

・第9番ハ長調K.73(75a)

・第10番ト長調K.74

・ニ長調K.81(73l)

CD3

・第11番ニ長調K.84(73q)

・ニ長調K.95(73n)

・ニ長調K.97(73m)

・ヘ長調K.75

・第12番ト長調K.110(75b)

・ハ長調K.96(111b)

CD4

・第13番ヘ長調K.112

・第14番イ長調K.114

・第15番ト長調K.124

・第16番ハ長調K.128

・第18番ヘ長調K.130

CD5

・第17番ト長調K.129

・第19番変ホ長調K.132

・第20番ニ長調K.133

・第21番イ長調K.134

CD6

・第22番ハ長調K.162

・第23番ニ長調K.181(162b)

・第24番変ロ長調K.182(173dA)

・第25番ト短調K.183(173dB)

・第27番ト長調K.199(161b)

CD7

・第26番変ホ長調K.184(161a)

・第28番ハ長調K.200(189k)

・第29番イ長調K.201(186a)

・第30番ニ長調K.202(186b)

CD8

・第31番ニ長調K.297(300a)『パリ』

・第32番ト長調K.318

・第33番変ロ長調K.319

・第34番ハ長調K.338

CD9

・第35番ニ長調K.385『ハフナー』

・第36番ハ長調K.425『リンツ』

・第38番ニ長調K.504『プラハ』

CD10

・第39番変ホ長調K.543

・第40番ト短調K.550

・第41番ハ長調K.551『ジュピター』

カール・ベーム指揮

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

録音時期:

1959年10月(第32・35・38番)

1961年12月(第40番)

1962年3月(第41番)

1966年2&3月(第26・31・34・36・39番)

1968年3&11月(上記以外すべて)

録音場所:ベルリン、イエス・キリスト教会

ベームはベルリンと63年から71年にかけて、

シューベルトの交響曲全集も同じDGに録音しており、

彼にとってこの時期の二大金字塔とも

いえるひとつとなっている。

特にモーツァルトは当時LPで15枚組という、

交響曲BOXとしては稀に見る大作だけに、

これが完成してしばらくは決定盤とされたものでした。

ですがその後DGがウィーンフィルと契約、

ベームがウィーンフィルといろいろと録音をしはじめると、

「これがウィーンフィルだったら」

といわれ、やや株を落しものでした。

その後モーァルト演奏がピリオドものが主流となっていくと、

たしかに全集としてはそこそこの価値は認められてはいたものの、

このベーム盤は次第に時代遅れの産物といわれるようになっていきました。

またピリオドものではないモーツァルトが好きな人の中でも、

ウィーンあたりのオケの演奏に比べ、

あまりにも安定しすぎて面白味に欠け、

華やかさやしなやかさ、

そしてチャーミングなものもあまり感じられないといわれ、

あまり好んで聴かれるというものではありませんでした。

そんなベームのこの全集を久しぶりにじっくり聴いてみた。

一部では真偽のほどは確認できなかったけど、

カラヤンがベームのベルリンセッションが多いため、

DGにウィーンフィルとの契約をせっつかせ、

録音の場をウィーンに早く移してもらおうと考えたという、

その要因のひとつといわれた全集らしい。

たしかにここでのベルリンフィルは、

カラヤン風の艶やかな響きもあるようには感じるけど、

それはむしろモーツァルトだからそうなったのであって、

ベルリンフィルにしてはかなり素朴でストレートで丁寧な響きという、

そういう印象が強く、

カラヤンよりベームのオケといってもいいような、

そんな趣もけっこういろいろと感じられる。

それを思うと先の話も、

けっこうかなり確度の高い話だったのかもしれません。

とにかくここでのベームはそれらに加え、

ドレスデンで培った折り目正しくフォルムを疎かにしないスタイルが、

ベルリンフィルを指揮したことでより際立った感があり、

ある意味とてもベームらしい演奏と自分には感じられた。

そう言えば当時ベームとウィーンフィルのことを、

互いに不足している部分を補った理想的な組み合わせと絶賛されたけど、

このベルリンフィルとのそれを聴くと、

確かにウィーンを指揮した時のベームには感じられない、

より強い朴訥さと色気の無さを強く感じる。

だがそのことがウィーンフィルによって中和されることのない、

ベーム本来の特長のようなものとして、

ひじょうに明確にあらわれた演奏ともいえる。

それだけに逆にウィーンあたりのそれに比べると、

好き嫌いがハッキリしてしまう内容ともいえるけど、

これほど質実剛健で、

ある意味ハイドンの影響を強く感じさせる、

きっちりとしたフォルムと明快さを感じさせる演奏というのも珍しく、

モーツァルトのある面を明確に浮かび上がらせた、

しかも考えようによっては、

後に主流となるピリオドのそれと、

みている景色はかなり似たようなものなのではないかと、

とにかくいろいろと考えさせられる内容にもなっている。

劇的なドラマ性とか流動感より、

いい意味での中庸かつガッシリとしたつくりの、

門構えがしっかりとした様相を呈したモーツァルト。

真面目で飾り気のない愉悦さに背を向けたようなモーツァルト。

しかも演奏しているのがカラヤン時代のベルリンフィル。

それを思うと、

彼のシューベルト全集同様、

聴く度にいろいろなことを考え想起させられるものがあります。

それにしても弦も木管も素朴だけどどこか爽やかで、

いい意味で乾燥した響きが個人的にはけっこう好み。

若い時は正直やや避けていたような所があったけど、

歳をとるとみえてる風景画年々変わるように、

このモーツァルトもまた違って聴こえてくるのかもしれません。

カール・ベームが65才から74才にかけての録音です。

チェリビダッケのブルックナーの4番(1989)ライブ盤 [クラシック百銘盤]

チェリビダッケのブルックナーの4番を初めて耳にしたのは、

かつてLPの海賊盤でシュトゥットガルト放送響を指揮したものだった。

それはモノラルの音質でややぼやけたものではあったけど、

その悠揚たる音の流れと、

そして終楽章のコーダーにおける特長のある弦の表情が、

極めて強く印象に残った。

それから何年も経ち、

ようやく彼の指揮によるブルックナーの4番の実演に接した。

1990年10月6日:オーチャードホールでのそれ。

だがこれは自分が聴いた場所が悪く印象がいまいちだった。

このため10月16日:サントリーホールで、

再度この曲の演奏を聴きに行った。

そしてそのとき自分は生涯忘れられないような、

凄まじい経験をした。

それから月日が流れ、

チェリビダッケが亡くなった後あたりから、

彼のライブ盤が遺族の許可を得て大量に発売された。

そしてその中に1988年にミュンヘンフィルと演奏された、

同曲のライブも含まれていた。

それは来日公演の二年前に収録されたもので、

ギリギリCD1枚に収まるという長大な演奏だったが、

自分はこれを聴いた時、

実演に比べずいぶん聴きやすくなった印象があった。

もちろん基本的なものは、

実演の時とイメージはそれほど変わらないものの、

若干コンパクトなものに感じられたものだった。

そしてチェリビダッケの生誕百年の年に、

この1989年にウィーンで録音されたライブが登場した。

これは聞いた話によると、

本来はチェリビダッケ存命時に、

レーザーディスクでの発売として画像ととものに収録したものの、

そのカメラワークに指揮者が不満を表明し、

発売が急遽中止になったそのときの音源だというらしい。

自分はこの話を複数の方から聞いた記憶があるが、

ついに確定には至らなかったので、

あくまでもここでは「らしい」という程度にとどめておきたい。

演奏時間は前年のものよりかなり遅くなり、

ついにCD2枚組となった。

22:41、18:16、11:20、30:05、という、

全体で約82分になるものとなっていた。

そしてそれは自分がサントリーで聴いたそれに、

以前の1988年盤よりかなり近しいものに感じられた。

このときのチェリビダッケの演奏は、

膝の状態の悪化により椅子に腰かけるようになったため、

そのテンポが遅くなりはじめたころのものだという。

そして遅くなった分、

表情はさらに細かく凝らされ、

聴く側により強い集中と緊張を与える傾向が強くなった。

また1986年の来日時に演奏したブルックナーの5番が、

それこそ最初から最後まで、

指揮者がすべてをコントロールをし尽していたのに対し、

こちらは随所にオケに音楽を任せているように感じられた。

特に第一楽章の出だしなど、

まるでチェリビダッケが最初の一振りのあと、

音楽がどういう方向に流れていくのかを、

じっとみつめているような感じが強くした。

それはあたかも水面に軽くふれ、

そのとき生じた水紋がどう水面に拡がっていくかを、

しっとみつめその様子を観察しているかのようだった。

もっともこれはオケ任せとはいっても、

そのオケがチェリビダッケ自身によって、

その音楽や精神を芯から刻み込まれている団体ということで、

何か今の自分と過去の自分との対話と協調を、

時間をかけて行っていたような、

そんなふうにも感じられた。

それはいわばこの頃の彼の儀式だったのかもしれないし、

オケにより自分の考えを浸透させる術のひとつだったのかもしれない。

そんなことがこの演奏を聴いて強く感じられた…、

というより1990年のサントリーホールでの感想が、

あらためて蘇って来たかのように感じられた。

ただ自分のように彼の実演を聴いた事のある者はともかく、

そうでない方にはこの演奏全体はひどく遅く、

些か間延びしたように感じられるかもしれない。

(それこそがチェリビダッケが録音を嫌った理由であり、

後世への誤解を恐れた結論だったのかもしれないのですが…)

このあたりがこの演奏の好き嫌いが分かれるところだろう。

だがそれでも第二楽章終盤に聴かれる、

驚く程表情の深いティンパニーの響きは、

すべての聴き手に強い感銘を与えるはずだと自分は確信している。

そして終楽章のコーダ。

弦の独特のアクセントをともなった強靭な刻みに支えられながら、

じりじりと高みへと上りつめていく管楽器の雄大な響きが、

この曲を極めて危険な領域にまで踏み込ませようとしていく。

それはまさに奇跡としかいいようのない瞬間であり、

終演後はその超弩級の音楽に圧倒しつくされたためか、

拍手も歓声もしばらく起きる気配がなく、

ようやく起きたそれらも演奏の呪縛から逃れられるまでは、

ひどく呆然とした腑抜けのようなものに感じられた。

人はあまりにも圧倒しつくされると、

声も拍手もできなくなってしまうのだろう。

それはサントリーホールでも同じだった。

あのときは正直何が起きたのか分からないという、

そういう感じの人がほとんどだったと思う。

もちろん自分もその一人だった。

ただ正直に言うと、

この優秀な録音をもってしても

あのサントリーホールでの、

それこそ身体中に深く刻みこまれるように、

強靭なリズムを刻んだ弦のそれは再現されていない。

素晴らしい録音だからこそ、その限界を感じてしまったという、

なんとも皮肉な感じに最後なってしまったが、

それでもこの演奏は自分にとってとても有難いものになっている。

これはいろんな意味でチェリビダッケの音楽が、

かなり明確に収録された音盤と言える。

誰にでも勧められる類のものではないが、

不世出の名指揮者の偉大な記録として、

永久に忘れ去られる事が無いよう願いたいこれは名盤です。

かつてLPの海賊盤でシュトゥットガルト放送響を指揮したものだった。

それはモノラルの音質でややぼやけたものではあったけど、

その悠揚たる音の流れと、

そして終楽章のコーダーにおける特長のある弦の表情が、

極めて強く印象に残った。

それから何年も経ち、

ようやく彼の指揮によるブルックナーの4番の実演に接した。

1990年10月6日:オーチャードホールでのそれ。

だがこれは自分が聴いた場所が悪く印象がいまいちだった。

このため10月16日:サントリーホールで、

再度この曲の演奏を聴きに行った。

そしてそのとき自分は生涯忘れられないような、

凄まじい経験をした。

それから月日が流れ、

チェリビダッケが亡くなった後あたりから、

彼のライブ盤が遺族の許可を得て大量に発売された。

そしてその中に1988年にミュンヘンフィルと演奏された、

同曲のライブも含まれていた。

それは来日公演の二年前に収録されたもので、

ギリギリCD1枚に収まるという長大な演奏だったが、

自分はこれを聴いた時、

実演に比べずいぶん聴きやすくなった印象があった。

もちろん基本的なものは、

実演の時とイメージはそれほど変わらないものの、

若干コンパクトなものに感じられたものだった。

そしてチェリビダッケの生誕百年の年に、

この1989年にウィーンで録音されたライブが登場した。

これは聞いた話によると、

本来はチェリビダッケ存命時に、

レーザーディスクでの発売として画像ととものに収録したものの、

そのカメラワークに指揮者が不満を表明し、

発売が急遽中止になったそのときの音源だというらしい。

自分はこの話を複数の方から聞いた記憶があるが、

ついに確定には至らなかったので、

あくまでもここでは「らしい」という程度にとどめておきたい。

演奏時間は前年のものよりかなり遅くなり、

ついにCD2枚組となった。

22:41、18:16、11:20、30:05、という、

全体で約82分になるものとなっていた。

そしてそれは自分がサントリーで聴いたそれに、

以前の1988年盤よりかなり近しいものに感じられた。

このときのチェリビダッケの演奏は、

膝の状態の悪化により椅子に腰かけるようになったため、

そのテンポが遅くなりはじめたころのものだという。

そして遅くなった分、

表情はさらに細かく凝らされ、

聴く側により強い集中と緊張を与える傾向が強くなった。

また1986年の来日時に演奏したブルックナーの5番が、

それこそ最初から最後まで、

指揮者がすべてをコントロールをし尽していたのに対し、

こちらは随所にオケに音楽を任せているように感じられた。

特に第一楽章の出だしなど、

まるでチェリビダッケが最初の一振りのあと、

音楽がどういう方向に流れていくのかを、

じっとみつめているような感じが強くした。

それはあたかも水面に軽くふれ、

そのとき生じた水紋がどう水面に拡がっていくかを、

しっとみつめその様子を観察しているかのようだった。

もっともこれはオケ任せとはいっても、

そのオケがチェリビダッケ自身によって、

その音楽や精神を芯から刻み込まれている団体ということで、

何か今の自分と過去の自分との対話と協調を、

時間をかけて行っていたような、

そんなふうにも感じられた。

それはいわばこの頃の彼の儀式だったのかもしれないし、

オケにより自分の考えを浸透させる術のひとつだったのかもしれない。

そんなことがこの演奏を聴いて強く感じられた…、

というより1990年のサントリーホールでの感想が、

あらためて蘇って来たかのように感じられた。

ただ自分のように彼の実演を聴いた事のある者はともかく、

そうでない方にはこの演奏全体はひどく遅く、

些か間延びしたように感じられるかもしれない。

(それこそがチェリビダッケが録音を嫌った理由であり、

後世への誤解を恐れた結論だったのかもしれないのですが…)

このあたりがこの演奏の好き嫌いが分かれるところだろう。

だがそれでも第二楽章終盤に聴かれる、

驚く程表情の深いティンパニーの響きは、

すべての聴き手に強い感銘を与えるはずだと自分は確信している。

そして終楽章のコーダ。

弦の独特のアクセントをともなった強靭な刻みに支えられながら、

じりじりと高みへと上りつめていく管楽器の雄大な響きが、

この曲を極めて危険な領域にまで踏み込ませようとしていく。

それはまさに奇跡としかいいようのない瞬間であり、

終演後はその超弩級の音楽に圧倒しつくされたためか、

拍手も歓声もしばらく起きる気配がなく、

ようやく起きたそれらも演奏の呪縛から逃れられるまでは、

ひどく呆然とした腑抜けのようなものに感じられた。

人はあまりにも圧倒しつくされると、

声も拍手もできなくなってしまうのだろう。

それはサントリーホールでも同じだった。

あのときは正直何が起きたのか分からないという、

そういう感じの人がほとんどだったと思う。

もちろん自分もその一人だった。

ただ正直に言うと、

この優秀な録音をもってしても

あのサントリーホールでの、

それこそ身体中に深く刻みこまれるように、

強靭なリズムを刻んだ弦のそれは再現されていない。

素晴らしい録音だからこそ、その限界を感じてしまったという、

なんとも皮肉な感じに最後なってしまったが、

それでもこの演奏は自分にとってとても有難いものになっている。

これはいろんな意味でチェリビダッケの音楽が、

かなり明確に収録された音盤と言える。

誰にでも勧められる類のものではないが、

不世出の名指揮者の偉大な記録として、

永久に忘れ去られる事が無いよう願いたいこれは名盤です。

大指揮者コーツによる1929年録音のバッハのロ短調ミサ。 [クラシック百銘盤]

ソリストーエリザベート・シューマン(S)

マーガレット・バルフォー(A)

ウォルター・ウィドップ(T)

フリードリヒ・ショア(B)

フィルハーモニア合唱団

アルバート・コーツ指揮ロンドン交響楽団

1929年9月、ロンドンにて録音。

この録音はEMIが行った世界初の同曲全曲録音だったとのこと。

なぜこの曲がこの時録音されたかは分からないが、

前年日本からの要請で、

ベートーヴェンの「ミサ・ソレムニス」が他社により録音、

それが日本で驚く程予約が入った事がきっかけになったのかもしれない。

(このベートーヴェンは宮沢賢治も購入している)

このバッハに登場した歌手も当時としては有名で、

エリザベート・シューマンはもちろんだけど、

フリードリヒ・ショールやウォルター・ウィドップなど、

当時かなりオペラで活躍したり、

マーガレット・バルフォーのように、

エルガーのオラトリオの録音に参加していたりという、

そういうメンバーがソリストとして登場した。

オペラ畑の人が目立つのは、

コーツがオペラを得意として名声を博していた事もあったと思われる。

実際ウィドップなどは特にコーツとよく仕事をしていたという。

そして指揮のコーツ。

1882年にロシアで生まれ、

その後ニキシュに師事、

第一次大戦後はイギリスで活躍した指揮者で、

ロンドン響のトップを四シーズンつとめ名声を博したが、

当時の新作をいろいろと紹介したり、

(その中にはホルストの「惑星」のロンドン初演もある)

録音も同様に活発に行った事で人気もあった。

またオペラに非凡な力量を見せていたことから、

協奏曲でもその実力を買われ、

ホロヴィッツとも共演し録音を行っている。

プロコフィエフも自作の第三協奏曲を録音したとき、

コーツを希望する指揮者としてあげていたようだった。

そんな彼が47歳の時、

ある意味最もその活動がピークを迎えていた時に録音されたのが、

このバッハだった。

演奏は当時のコーツの特長が良く出た、

早めのテンポでぐいぐい熱く押していきながら、

この大曲を緊張感と誌的な美しさを両立させながら、

見事にまとめあげていくそれがじつに素晴らしく、

多少歌唱的に古く感じられ部分があるものの、

今聴いても素晴らしいほどに説得力のある演奏に仕上がっている。

このあたりは彼がワーグナーのようなオペラの大曲を得意としていた事も、

かなり活きていたのではないかと思われます。

演奏時間は「キリエ」と「グロリア」が約62分。

それ以降が約61分となってます。

録音も当時としてはかなり聴きやすく良好です。

現在はあまり店頭でもみかけませんが、

ネットでは全曲聴けるようなのでぜひ一聴をお勧めしたい。

今(2018)から約90年前の録音です。

尚、指揮者コーツの音盤はかなり多く、

そのため戦前からかなり広く出回り、

日本でも宮沢賢治がいくつもその演奏の音盤を購入していました。

ただこのバッハは賢治が購入したという記録が無く、

もしこれを賢治が聴いていたら、

彼の作品にどう影響を与えたのかとても気になるところではあります。

ところでそのコーツですが、

50歳を過ぎた頃に録音契約が完了すると、

急速にその存在が記録上希薄になっていく。

そして第二次大戦後はイギリスを離れ南米に移住し、

1953年に71歳で亡くなられた。

このため戦後も活動していたにもかかわらず、

何か戦前で活動を終了したように感じられ、

現在も古い録音で、

しかも協奏曲における指揮者くらいしか見かけなくなったため、

単なる伴奏指揮者みたいなイメージが定着しているのが残念。

そういう意味では、

レオ・ブレッヒと似たようなイメージで、

現在多くの方からみられているのかもしれません。

ただこれは日本だけではないようで、

イギリスでもオペラはともかく、

古典派を中心とした音楽を積極的に録音していたにもかかわらず、

どうもそのあたりのコンサート指揮者としての評価が低く、

それが戦後イギリスを去る要因となったようです。

そんなある意味不遇な指揮者だったコーツですが、

このバッハを聴くと、

なんでこんな凄い指揮者が、

という気持ちにもあらためてなってしまいます。

確かに小品では荒っぽい演奏もありますが、

「死と変容」やチャイコフスキーの交響曲第3番のように、

素晴らしい緊張感に充ちた演奏もあることから、

このバッハとあわせて再評価されてもいいのでは?と、

個人的には考えています。

カール・リヒターやギュンター・ラミン以前の、

ひとつのバッハの演奏の記録ということでも、

貴重な資料のひとつだと思います。

〆

東京芸術劇場における三つのライブ盤。 [クラシック百銘盤]

池袋の東京芸術劇場。

このホールでかつて行われた演奏会のライブ盤が、

ここ数年いくつか発売されている。

~東京芸術劇場アーカイヴ・シリーズ~

というものだけど、

その中から三点のオケものを今回取り上げます。

最初が、ペーター・マーク指揮の「第九」

ペーター・マーク指揮東京都交響楽団

小濱妙美(S)、郡愛子(Ms)、市原多朗(T)、福島明也(Br)

尚美学園第九合唱団(合唱指揮:松下耕)

1990年12月21日 東京芸術劇場

自分この数日後、

東京文化会館でマークと都響の第九を聴いている。

その時は最初に「フィンガルの洞窟」が演奏され、

これがまた絶品だったが、

第九はそれを超える素晴らしいものだった。

特に第三楽章は、

フルトヴェングラーのバイロイトの第九を想起させるほどのもので、

自分にとって生涯忘れることのできない名演だった。

もっともこのときの演奏はちょっと普段と違う状況の演奏だったため、

CD化にはあまり向かないものだったことも確かで、

無類の感動は与えられたけど、

完成度や繰り返し聴くという意味では、

今回の池袋でのライブの方がいいような気がした。

ペーター・マークというと、

小味というイメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれないけど、

1986年に都響と録音された「真夏の夜の夢」や、

1990~1995年にライブ録音されたシューマンの交響曲、

そしてこの第九はそういうイメージを一掃してしまうほどの、

深さと奥行きをもった熱く真っすぐに聴き手に迫る名演揃いだった。

この第九もぜひ多くの人に聴いてもらいたい名演。

続いての一枚は、ギーレン最後の来日公演ライブ。

ミヒャエル・ギーレン指揮バーデン=バーデン南西ドイツ放送交響楽団

カルメン・ピアッツィーニ(Pf)

1992年11月25日東京芸術劇場

①ウェーベルン:パッサカリアOp.1

②モーツァルト:ピアノ協奏曲第16番ニ長調K.451

③マーラー:交響曲第10番より第一楽章「アダージョ」

④モーツァルト:交響曲第38番ニ長調「プラハ」K.504

じつはこの公演は当初行く予定だったが、

当日体調不良のため断念したもの。

もっともこれには当時池袋に行くには、

今のように湘南新宿ラインがあるわけでもなく、

高所恐怖症には辛いエスカレーターがホールに多々ありと、

体調の芳しくないものにとっては些か厳しいものだった。

それだけにそのコンサートがこうして聴けるというのは、

じつに嬉しい限りだった。

演奏はどれも素晴らしかった。

ウェーベルンがこんなに聴きやすく聴こえたのは初めてだし、

マーラーもじつに密度の濃い演奏だった。

ただそれ以上に驚いたのはモーツァルト、

協奏曲もよかったけど、

それ以上に「プラハ」が圧巻だった。

当時この演奏は超高速演奏などと言われていたけど、

いざ聴いてみるとそこまでのものとは思えず、

心地よい爽快感の方が印象として先に立った。

それだけにあの時の自分の体調の悪さが悔やまれる、

なかなか聴き応えのある演奏会だった。

因みに「プラハ」の演奏時間は、12:07、6:29、7:35。

尚、録音のせいか金管や玄がややローカルな響きに聞こえたけど、

オケそのものは指揮者のそれに充分応えているように感じられた。

この演奏会のCD化を実現させてくれた、

すべての方たちに深く感謝の意を表したい。

本当にいい時代になったものです。

最後がスヴェトラーノフのロシア音楽。

エフゲニ・スヴェトラーノフ指揮ロシア国立交響楽団

1995年5月19日東京芸術劇場

①ストラヴィンスキー:「火の鳥」組曲(1945年版)

②ショスタコーヴィチ:交響曲第5番「革命」

この公演はツアー初日のもので、

自分はこの二日後のサントリーホールでの「法悦の詩」を聴いている。

ここでの演奏もそのときとだいたい基本ラインは同じで、

ショスタコーヴィチもスヴェトラーノフの手にかかると、

ソビエト音楽ではなくロシア音楽になってしまうのが面白い。

そして今回のそれは、

スヴェトラーノフ晩年のそれが顕著にあらわれている。

スヴェトラーノフはご存知のように作曲家としても著名で、

本人も作曲は余技とは考えていなかったようだ。

そのせいかライブでは楽興の愉しさをオケともども楽しむ傾向があったが、

録音となるとその姿勢が一変し、

楽曲第一主義を通し解説的ともいえる演奏を心がけていた。

またライブでのスタイルが、

時代によって奔放になったり手堅くなったりとけっこう流動的なのに対し、

録音に関してはこの姿勢は一貫していた。

もっともこの録音に対しての印象は確かに生涯一貫してはいたが、

年々そこにライブでも感じられる熱気や気迫もあらわれはじめ、

充実感がただ事ではないものになっていった。

そしてライブのスタイルもかつての奔放さが次第に影を潜め、

録音時のそれを感じさせるものに傾いていった。

それはスヴェトラーノフと同様に、

指揮者としても作曲家としてもピアニストとしても非凡だった、

かのフルトヴェングラーを思わせるものがあった。

今回収録されたこの二曲は、

それらがひじょうによくあらわれた演奏で、

会場ノイズさえなければセッション録音と言われても納得してしまうような、

そんな感じの演奏となっているが、

これはこれで当時のスヴェトラーノフらしい演奏といえると思う。

彼は決して爆演至上主義の指揮者というだけではなく、

作曲家として同業の作曲者の心情を汲むこともできる、

切り替えのかなりハッキリした、

それでいてけっこうシンプルな思考をもった指揮者と言えるだろう。

とにかくここではそんな彼の、

当時のベスト・ライブパフォーマンスがあり、

彼が1990年代にセッション録音として遺した、

チャイコフスキー、ラフマニノフ、スクリャービンの交響曲全集と繋がる、

ひじょうに味わい深く内容の濃いものとなっています。

それはフルトヴェングラーがウィーンフィルと1950年代にセッションで遺した、

ベートーヴェンの交響曲集と基本理念に相通じるものがあるように感じられた。

派手ではないが何度も聞き返したくなる演奏です。

(余談)

ところで最後に余談ですが、

演奏家にレッテルを貼ってから聴くという行為は、

その演奏家の本質を聴き落とす危険な聴き方だと思っている。

ただそれは聴き手自身に跳ね返るだけなので、

自分がどうこう言う筋合いはないけど、

評を自分の生業としている人が、

自分の貼ったレッテルと違う演奏、

言い換えれば自分のイメージや「こうあるべき」という思い込みを、

その演奏が違ったからといって、

それを「何々が不足している」「踏み込みが足りない」「見当違い」

などと決めつけ評としてばらまくのは、

演奏家に対してのリスペクトが甚だしく欠けているというだけでなく、

聴き手として目の前にある音楽に対し、

些か拙劣な姿勢にすぎるのではないかと自分は思っている。

Aという演奏家が明るく楽しくフォルムに心を砕いて音楽をしているのに対し、

それを聴いて頭ごなしに「深刻さが不足し形にとらわれすぎている」

などと言ったらあまりにも滑稽かつお門違いもいいとこに感じられるだろう。

ふつうは「何故Aはそうしたのだろう。」

とまずは理解しようと考えるのが順序というもの。

いきなり否定したらどこまでも平行線に終始してしまうだろう。

そういう部分の、

まず目の前にあるものを受け入れるという、

広さと大きさ、

そして思慮深さというものもある程度持つべきではないだろうか。

自分至上主義の聴き方も確かに気楽で愉快な部分はあるけど、

いわれのない傷をつけて名を売るとはいうのは、

決して読んでいて楽しいものではない。

評を生業にしている人たちは、

このあたりの事に対して真摯に向き合い一考を要してほしいです。

〆

このホールでかつて行われた演奏会のライブ盤が、

ここ数年いくつか発売されている。

~東京芸術劇場アーカイヴ・シリーズ~

というものだけど、

その中から三点のオケものを今回取り上げます。

最初が、ペーター・マーク指揮の「第九」

ペーター・マーク指揮東京都交響楽団

小濱妙美(S)、郡愛子(Ms)、市原多朗(T)、福島明也(Br)

尚美学園第九合唱団(合唱指揮:松下耕)

1990年12月21日 東京芸術劇場

自分この数日後、

東京文化会館でマークと都響の第九を聴いている。

その時は最初に「フィンガルの洞窟」が演奏され、

これがまた絶品だったが、

第九はそれを超える素晴らしいものだった。

特に第三楽章は、

フルトヴェングラーのバイロイトの第九を想起させるほどのもので、

自分にとって生涯忘れることのできない名演だった。

もっともこのときの演奏はちょっと普段と違う状況の演奏だったため、

CD化にはあまり向かないものだったことも確かで、

無類の感動は与えられたけど、

完成度や繰り返し聴くという意味では、

今回の池袋でのライブの方がいいような気がした。

ペーター・マークというと、

小味というイメージを持たれる方がいらっしゃるかもしれないけど、

1986年に都響と録音された「真夏の夜の夢」や、

1990~1995年にライブ録音されたシューマンの交響曲、

そしてこの第九はそういうイメージを一掃してしまうほどの、

深さと奥行きをもった熱く真っすぐに聴き手に迫る名演揃いだった。

この第九もぜひ多くの人に聴いてもらいたい名演。

続いての一枚は、ギーレン最後の来日公演ライブ。

ミヒャエル・ギーレン指揮バーデン=バーデン南西ドイツ放送交響楽団

カルメン・ピアッツィーニ(Pf)

1992年11月25日東京芸術劇場

①ウェーベルン:パッサカリアOp.1

②モーツァルト:ピアノ協奏曲第16番ニ長調K.451

③マーラー:交響曲第10番より第一楽章「アダージョ」

④モーツァルト:交響曲第38番ニ長調「プラハ」K.504

じつはこの公演は当初行く予定だったが、

当日体調不良のため断念したもの。

もっともこれには当時池袋に行くには、

今のように湘南新宿ラインがあるわけでもなく、

高所恐怖症には辛いエスカレーターがホールに多々ありと、

体調の芳しくないものにとっては些か厳しいものだった。

それだけにそのコンサートがこうして聴けるというのは、

じつに嬉しい限りだった。

演奏はどれも素晴らしかった。

ウェーベルンがこんなに聴きやすく聴こえたのは初めてだし、

マーラーもじつに密度の濃い演奏だった。

ただそれ以上に驚いたのはモーツァルト、

協奏曲もよかったけど、

それ以上に「プラハ」が圧巻だった。

当時この演奏は超高速演奏などと言われていたけど、

いざ聴いてみるとそこまでのものとは思えず、

心地よい爽快感の方が印象として先に立った。

それだけにあの時の自分の体調の悪さが悔やまれる、

なかなか聴き応えのある演奏会だった。

因みに「プラハ」の演奏時間は、12:07、6:29、7:35。

尚、録音のせいか金管や玄がややローカルな響きに聞こえたけど、

オケそのものは指揮者のそれに充分応えているように感じられた。

この演奏会のCD化を実現させてくれた、

すべての方たちに深く感謝の意を表したい。

本当にいい時代になったものです。

最後がスヴェトラーノフのロシア音楽。

エフゲニ・スヴェトラーノフ指揮ロシア国立交響楽団

1995年5月19日東京芸術劇場

①ストラヴィンスキー:「火の鳥」組曲(1945年版)

②ショスタコーヴィチ:交響曲第5番「革命」

この公演はツアー初日のもので、

自分はこの二日後のサントリーホールでの「法悦の詩」を聴いている。

ここでの演奏もそのときとだいたい基本ラインは同じで、

ショスタコーヴィチもスヴェトラーノフの手にかかると、

ソビエト音楽ではなくロシア音楽になってしまうのが面白い。

そして今回のそれは、

スヴェトラーノフ晩年のそれが顕著にあらわれている。

スヴェトラーノフはご存知のように作曲家としても著名で、

本人も作曲は余技とは考えていなかったようだ。

そのせいかライブでは楽興の愉しさをオケともども楽しむ傾向があったが、

録音となるとその姿勢が一変し、

楽曲第一主義を通し解説的ともいえる演奏を心がけていた。

またライブでのスタイルが、

時代によって奔放になったり手堅くなったりとけっこう流動的なのに対し、

録音に関してはこの姿勢は一貫していた。

もっともこの録音に対しての印象は確かに生涯一貫してはいたが、

年々そこにライブでも感じられる熱気や気迫もあらわれはじめ、

充実感がただ事ではないものになっていった。

そしてライブのスタイルもかつての奔放さが次第に影を潜め、

録音時のそれを感じさせるものに傾いていった。

それはスヴェトラーノフと同様に、

指揮者としても作曲家としてもピアニストとしても非凡だった、

かのフルトヴェングラーを思わせるものがあった。

今回収録されたこの二曲は、

それらがひじょうによくあらわれた演奏で、

会場ノイズさえなければセッション録音と言われても納得してしまうような、

そんな感じの演奏となっているが、

これはこれで当時のスヴェトラーノフらしい演奏といえると思う。

彼は決して爆演至上主義の指揮者というだけではなく、

作曲家として同業の作曲者の心情を汲むこともできる、

切り替えのかなりハッキリした、

それでいてけっこうシンプルな思考をもった指揮者と言えるだろう。

とにかくここではそんな彼の、

当時のベスト・ライブパフォーマンスがあり、

彼が1990年代にセッション録音として遺した、

チャイコフスキー、ラフマニノフ、スクリャービンの交響曲全集と繋がる、

ひじょうに味わい深く内容の濃いものとなっています。

それはフルトヴェングラーがウィーンフィルと1950年代にセッションで遺した、

ベートーヴェンの交響曲集と基本理念に相通じるものがあるように感じられた。

派手ではないが何度も聞き返したくなる演奏です。

(余談)

ところで最後に余談ですが、

演奏家にレッテルを貼ってから聴くという行為は、

その演奏家の本質を聴き落とす危険な聴き方だと思っている。

ただそれは聴き手自身に跳ね返るだけなので、

自分がどうこう言う筋合いはないけど、

評を自分の生業としている人が、

自分の貼ったレッテルと違う演奏、

言い換えれば自分のイメージや「こうあるべき」という思い込みを、

その演奏が違ったからといって、

それを「何々が不足している」「踏み込みが足りない」「見当違い」

などと決めつけ評としてばらまくのは、

演奏家に対してのリスペクトが甚だしく欠けているというだけでなく、

聴き手として目の前にある音楽に対し、

些か拙劣な姿勢にすぎるのではないかと自分は思っている。

Aという演奏家が明るく楽しくフォルムに心を砕いて音楽をしているのに対し、

それを聴いて頭ごなしに「深刻さが不足し形にとらわれすぎている」

などと言ったらあまりにも滑稽かつお門違いもいいとこに感じられるだろう。

ふつうは「何故Aはそうしたのだろう。」

とまずは理解しようと考えるのが順序というもの。

いきなり否定したらどこまでも平行線に終始してしまうだろう。

そういう部分の、

まず目の前にあるものを受け入れるという、

広さと大きさ、

そして思慮深さというものもある程度持つべきではないだろうか。

自分至上主義の聴き方も確かに気楽で愉快な部分はあるけど、

いわれのない傷をつけて名を売るとはいうのは、

決して読んでいて楽しいものではない。

評を生業にしている人たちは、

このあたりの事に対して真摯に向き合い一考を要してほしいです。

〆

メータのブルックナーの9番 [クラシック百銘盤]

1965年5月にウィーンのゾフィエンザールで録音された、

メータが初めてウィーンフィルを指揮し録音した音盤。

当時メータ29才。

クナッパーツブッシュ、クレンペラー、シューリヒトといった大御所が、

まだ存命していた時期の録音。

演奏時間は、26:02、10:44、27:11

比較的ゆったりとした演奏で、

肉厚でなかなか壮麗かつ悠揚としたものになっている。

メータはフルトヴェングラーに私淑していたということなので、

二十歳でフルトヴェングラーがデビューした時にも指揮したこの曲に対し、

並々ならぬそれをもってのぞんだのではないかと思われる。

ただじゃあこの演奏がとてつもなく圧倒的かというとそうでもなく、

むしろウィーンフィルの良さが前面に出たような演奏で、

指揮者のそれはじつは感じられない。

音楽もことさら深刻にならず、

自然な流れの方が強く印象残る。

ウィーンフィルはこの曲を4年程前にシューリヒトと録音しており、

やはりまだ若いメータでは役不足と感じていたのかも。

それでもときおり強く押し出されるホルンや、

弦の豊かな表情はメータの非凡さを感じさせる。

もっともそれでも全体的にはメータのブルックナーというより、

ウィーンフィルのブルックナーという感じといっていいのかもしれない。

それだけに

圧倒的に個性の強いシューリヒト盤の存在の大きさは如何ともしがたく、

メータのこの音盤は次第にその存在感が薄くなっていった。

そして現在でもその状況はあまり変わっていない。

かつて評論家小石忠男氏がその著書「続・世界の名指揮者」でも、

メータのLAPOとのブルックナーの4番は評価していたが、

9番に関しては全くふれられていなかった。

小石氏はその著書の中でメータとウィーンフィルについて、

ウィーンフィルの強い個性にメータが押し切られ、

音楽が未消化に終わっているという意味の事を記していたが、

この演奏についてもだいたいその線で受け取っていたのではないだろうか。

最近自分はこの演奏を聴いていると、

メータがLAPOからNYPOに移籍したき、

次第にその名声が陰っていったことが何となくだが、

理解できるような気がしてきた。

それはメータは強固な個性を持ったオケよりも、

真っさらのオケの方に自分のベストを展開する傾向があるような、

そんな気がしてきたからだ。

LAPOでの成功もそれが一因としてあると思われるし、

かつて1977年に読売日響に客演した時のそれなど、

当時の彼のベストパフォーマンスではないかと思えるくらい、

じつに見事な演奏だったという記憶がある。

もし可能ならメータに、

N響か読響に今一度定期公演に複数回客演してもらえると、

彼の今のベストが聴けるのではないかと、

そんな気さえしてしまう。

と、そんなことを考えさせられてしまうこれは演奏だ。

ただ自分がもし、

この曲のあるがままのスタンダードな演奏を聴きたいといわれたら、

おそらくこの演奏を自分は推すと思う。

それはこの曲の良さが感じられ、

そして次に聴く演奏に対し、

必要以上の呪縛が無いということがあげられるからだ。

もっともそこにメータの良さだけでなく、

ひとつの限界があるのかもしれませんが…。

尚、この年の秋と翌年にウィーンフィルは、

デッカとブルックナーの交響曲をショルティの指揮で7番と8番。

1969年にはアバドと1番。

1970年以降に、ベームと3番と4番。

マゼールと5番、シュタインと2番と6番を録音し、

ウィーンフィルによるブルックナーの交響曲全集がデッカにより完結、

日本でも国内盤でそれが売り出されたが、

当時自分にはそれほど魅力のあるものとは感じられなかった。

その最大の理由がじつはこのメータの9番だったのだが、

今はそのときとはずいぶん自分も聴き方が変わってしまった。

自分の若い時は減点的に演奏を聴いていたため、

極端に自分至上主義になってしまっていたが、

年をとるにつれ次第にそういう傾向が影を潜め、

その演奏が何を目指しているのかということに重きを置く、

加点的聴き方になっていったので、

音楽の聴こえ方もかつてとはずいぶん変わってしまった。

メータのこのブルックナーもかつては駄盤みたいに感じていたが、

今はいろいろと聴き処の多い演奏に感じているのも、

その一環なのだろう。

その傾向がより強くなったのは311以降なのですが、

その話はまたいつかということで。

〆

ショルティのヘンゼルとグレーテル [クラシック百銘盤]

フンパーディンク:歌劇『ヘンゼルとグレーテル』全曲

ブリギッテ・ファスベンダー(Ms:ヘンゼル)

ルチア・ポップ(S:グレーテル)

ヴァルター・ベリー(Br:ペーター)

ユリア・ハマリ(Ms:ゲルトルート)

アニー・シュレム(Ms:魔女)

ノーマ・バロウズ(S:眠りの精)

エディタ・グルベローヴァ(S:暁の精)

ウィーン少年合唱団

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:サー・ゲオルク・ショルティ

録音:1978年2月~9月、ウィーン・ゾフィエンザール

という録音がある。

もちろんデッカのもの。

豪華メンバーを集めてウィーンで録音されたこれは、

録音当初はそこそこ話題にはなったものの、

ショルティの指揮が詩的ではないとか、

主役二人が子供らしさに欠けると言われたりとか、

それほど手放して賞賛された盤ではなかった。

おそらくそれには同じ絵ウィーンのフィルハーモニーと録音した、

クリュイタンス盤の影響もあったのだろう。

ただ個人的はこのショルティのもの。

とてもお気に入りの録音となっている。

音質もクリュイタンスより十年以上後の、

アナログ録音最盛期に収録されたということもあり、

とても聴きやすいしオケの音も美しく録音されている。

余談だけどこのショルティの録音時の間に、

カラヤンがデッカとウィーンフィルを指揮して同じ会場で、

モーツァルトの「フィガロの結婚」を録音しているので、

興味のある方は聴き比べてみるのも面白いかも。

とこでここでのショルティの指揮はじつに小気味いい、

それはいつものことなのだけど、

サクサクテキパキと音楽が流れていくものの、

オケがシカゴではなくウィーンフィルのためか、

音のさらさらと流れていくそれがじつに気持ちいい。

クリュイタンスのように余情や風情がたっぷり感じられるものとは違うけど、

これはこれで音が退く瑞々しさが十二分に感じられるものとなっている。

そして何よりも場違いなくらいダイナミックなのがいい。

魔女の踊りや大詰めの合唱の盛り上げ方など、

まるてワーグナーの楽劇を聴きやすくしたかのような演奏で、

ワーグナー指揮し屋ショルティの面目躍如という感すらある。

ただもちろん歌うところは、

しっかりウィーンフィルの特質を活かしてやっているので、

無味乾燥になることはない。

そして歌手。

この録音期にはクライバーの指揮で、

オクタヴィアンとゾフィーを演じていた二人が、

ここではヘンゼルとグレーテルを演じている。

そしてその両親の役には、

ワルター・ベリーとユリア・ハマリ。

カール・リヒターの「マタイ受難曲」の映像版でも共演していたお二人。

魔女に名歌手アニー・シュレム。眠りの精にノーマ・バロウズ。

そして朝の精では、

当時まだ31歳とはいえすでにかなり名の通った存在だった、

エディタ・グルベローヴァが登場している。

かなり贅沢な布陣だけど、

この面子からみてもう子供向きというよりは、

大人が聴いても充分楽しめる、

むしろ今の時代にはこういう演奏の方がいいのでは?

という感じすらするほど、

かなり強いタッチの歌で彩られている。

とはいっても聴いていて、

ブリュンヒルデとヴォータンが、

お菓子の家の前で魔女と格闘しているような、

そんな可笑しな歌い方はさすがにしていない。

なので場違いなヘンゼルとグレーテルというより、

こういうやり方でも楽しむことができる演奏という、

そんな出来といっていいだろう。

とにかく子供向きのオペラとしてだけでなく、

この曲を他の一般オペラ的な聴き方をしてみたいという人にも、

これは最適といっていい演奏だと思います。

演奏時間は全体で約108分。

ただ最後に魔女を押し込めた釜戸が爆発する音が、

「どんな釜戸なんだよ」

というくらいの音がしていて、

カルショーの「指環」のパロディかなと思ったくらい。

このあたりはご愛敬か。

尚ショルティはこの三年後に映像収録のためこの曲を再録音しています。

メンバーは

ブリギッテ・ファスベンダー(Ms:ヘンゼル)

エディタ・グルベローヴァ (S:グレーテル)

ヘルマン・プライ(Br:ペーター)

ヘルガ・デルネシュ(Ms:ゲルトルート)

セーナ・ユリナッチ(Ms:魔女)

ノーマ・バロウズ(S:眠りの精)

エルフリーデ・ヘーバルト(S:暁の精)

ウィーン少年合唱団

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

指揮:サー・ゲオルク・ショルティ

1970年代半ばの「わが祖国」国内盤事情+余談。 [クラシック百銘盤]

スメタナの「わが祖国」全曲は、

今でこそCDはもちろんだけど、

演奏会でもそこそこみかけるお馴染みの作品だが、

かつてはあまりそういう雰囲気ではなかった。

確かに二曲目の「モルダウ」は昔から有名だけど、

それ以外はそうでもなかった。

定期公演に関しては、

1968年9月にソ連のプラハの春事件に抗議し、

急遽演奏されたマタチッチ指揮N響による演奏以前には、

全曲がプロオケでやられた記録は無い。

ただ続くときは続くもので、

チェコフィルが1974年来日時に、

FM東京による応募制コンサートを行った翌年には、

クーベリック指揮バイエルン放送響による来日公演で、

「わが祖国」全曲が東京文化会館で演奏され、

これはNHKにより全国に放送されることになった。

そしてこの年の11月には、

コシュラー指揮東京都交響楽団による全曲演奏もあった。

またこの前月には、

前年好評だったノイマンとチェコフィルの「わが祖国」を、

日本からの要請で急遽録音されたものが発売された。

これは二枚組新譜としてはお徳用価格での発売ということもあり、

このレコードはかなり売れた。

そして翌1976年秋のチェコフィル来日公演では、

東京文化会館で再度ノイマン指揮による「わが祖国」が演奏された。

とにかく1974年のノイマンの成功で、

この曲が売れる事が分かったレコード会社は、

1975年までにチェコフィルやクーベリックの来日記念も込みで、

かつての録音を含めていろいろと再発売をした。

アンチェル指揮チェコフィル

クーベリック指揮シカゴ響

クーベリック指揮ボストン響

ターリヒ指揮チェコフィル

ノイマン指揮ゲヴァントハウス

そして新録音の

ノイマン指揮チェコフィル

これらが1975年秋に日本国内で販売された。

ただクーベリック指揮ウィーンフィルや、

サージェント指揮ロイヤルフィルという、

多少録音の古いステレオものや、

シェイナー指揮チェコフィルといったものは、

当時日本の店頭からは消えたままだった。

その後これらも発売され、

1980年代に入ると

オルフェオからクーベリック指揮バイエルン放送のライブ、

そしてスメターチェク指揮チェコフィルあたりも発売され、

CD時代になるとさらに充実したものになっていった。

だがコンサートではチェコフィル以外はなかなか演奏されず、

日本のオケも後にはたまに演奏することもあったが、

正直それはかなり聴きおとりするものがあった。

1970年代半ば以降の「わが祖国」に関しては、

おおよそそんな状況だった。

このため当時の音楽ファンで、

「わが祖国」に慣れ親しんだほとんどの人は、

ノイマン指揮チェコフィルのレコードか演奏、

そしてクーベリック指揮ボストン響によるレコードと、

バイエルン放送との来日公演あたりが、

ひとつのきっかけや刷り込みとなっている人が多い。

そんな人たちとって

1990年のクーベリックのプラハ帰還時の「わが祖国」のCDや映像、

そして翌年の来日公演における同曲のそれが、

いかに半端じゃないものだったかは、

このことからも多少は想像できるのではないだろうか。

現在でもクーベリックやノイマンの「わが祖国」が店頭に並び、

それが評価されているのはそんな事がいろいろとあったからなのですが、

ただ21世紀になると状況もかなり変わり、

日本のオケもかなりのレベルでこの曲を演奏できるようになった。

2006年のビエロフラーヴェク指揮日本フィル

2009年のエリシュカ指揮の札幌交響楽団

そしてその二人を師にもつ、

2017年のフルシャ指揮東京都交響楽団

(CDは無い)

この三つはその証といえるだろう。

考えてみるとこの40年、

この曲に対してのそれは大きく変わったといえると思うし、

それを半世紀まで拡大するとさらに顕著といえるだろう。

今あらためて1970年代のそれを回顧すると

それは本当に当時からは想像できないものがあります。

ほんとうにいろんな意味で、

日本は進化したといえると思います。

あと余談ですが、

日本は伝統的にチェコの名指揮者がよく来日する。

ターリヒ、シェイナー、グレゴールは来日しなかったが、

アンチェル、スロヴァーク、クーベリック、スメターチェク、

ノイマン、コシュラー、トゥルフリーク、ペシェク、

トゥルノフスキー、エリシュカ、ビエロフラーヴェク、ヴァーレク、

マーツァル、コウト、アルトリフテル、スワロフスキー、

そしてネトピル、フルシャ等々、

ほんとうに多くの指揮者が来日している。

この人たちの中には「わが祖国」全曲を、

日本で指揮してくれた人たちもいる。

そういう積み重ねも今を築いている要因なのだろう。

〆

今でこそCDはもちろんだけど、

演奏会でもそこそこみかけるお馴染みの作品だが、

かつてはあまりそういう雰囲気ではなかった。

確かに二曲目の「モルダウ」は昔から有名だけど、

それ以外はそうでもなかった。

定期公演に関しては、

1968年9月にソ連のプラハの春事件に抗議し、

急遽演奏されたマタチッチ指揮N響による演奏以前には、

全曲がプロオケでやられた記録は無い。

ただ続くときは続くもので、

チェコフィルが1974年来日時に、

FM東京による応募制コンサートを行った翌年には、

クーベリック指揮バイエルン放送響による来日公演で、

「わが祖国」全曲が東京文化会館で演奏され、

これはNHKにより全国に放送されることになった。

そしてこの年の11月には、

コシュラー指揮東京都交響楽団による全曲演奏もあった。

またこの前月には、

前年好評だったノイマンとチェコフィルの「わが祖国」を、

日本からの要請で急遽録音されたものが発売された。

これは二枚組新譜としてはお徳用価格での発売ということもあり、

このレコードはかなり売れた。

そして翌1976年秋のチェコフィル来日公演では、

東京文化会館で再度ノイマン指揮による「わが祖国」が演奏された。

とにかく1974年のノイマンの成功で、

この曲が売れる事が分かったレコード会社は、

1975年までにチェコフィルやクーベリックの来日記念も込みで、

かつての録音を含めていろいろと再発売をした。

アンチェル指揮チェコフィル

クーベリック指揮シカゴ響

クーベリック指揮ボストン響

ターリヒ指揮チェコフィル

ノイマン指揮ゲヴァントハウス

そして新録音の

ノイマン指揮チェコフィル

これらが1975年秋に日本国内で販売された。

ただクーベリック指揮ウィーンフィルや、

サージェント指揮ロイヤルフィルという、

多少録音の古いステレオものや、

シェイナー指揮チェコフィルといったものは、

当時日本の店頭からは消えたままだった。

その後これらも発売され、

1980年代に入ると

オルフェオからクーベリック指揮バイエルン放送のライブ、

そしてスメターチェク指揮チェコフィルあたりも発売され、

CD時代になるとさらに充実したものになっていった。

だがコンサートではチェコフィル以外はなかなか演奏されず、

日本のオケも後にはたまに演奏することもあったが、

正直それはかなり聴きおとりするものがあった。

1970年代半ば以降の「わが祖国」に関しては、

おおよそそんな状況だった。

このため当時の音楽ファンで、

「わが祖国」に慣れ親しんだほとんどの人は、

ノイマン指揮チェコフィルのレコードか演奏、

そしてクーベリック指揮ボストン響によるレコードと、

バイエルン放送との来日公演あたりが、

ひとつのきっかけや刷り込みとなっている人が多い。

そんな人たちとって

1990年のクーベリックのプラハ帰還時の「わが祖国」のCDや映像、

そして翌年の来日公演における同曲のそれが、

いかに半端じゃないものだったかは、

このことからも多少は想像できるのではないだろうか。

現在でもクーベリックやノイマンの「わが祖国」が店頭に並び、

それが評価されているのはそんな事がいろいろとあったからなのですが、

ただ21世紀になると状況もかなり変わり、

日本のオケもかなりのレベルでこの曲を演奏できるようになった。

2006年のビエロフラーヴェク指揮日本フィル

2009年のエリシュカ指揮の札幌交響楽団

そしてその二人を師にもつ、

2017年のフルシャ指揮東京都交響楽団

(CDは無い)

この三つはその証といえるだろう。

考えてみるとこの40年、

この曲に対してのそれは大きく変わったといえると思うし、

それを半世紀まで拡大するとさらに顕著といえるだろう。

今あらためて1970年代のそれを回顧すると

それは本当に当時からは想像できないものがあります。

ほんとうにいろんな意味で、

日本は進化したといえると思います。

あと余談ですが、

日本は伝統的にチェコの名指揮者がよく来日する。

ターリヒ、シェイナー、グレゴールは来日しなかったが、

アンチェル、スロヴァーク、クーベリック、スメターチェク、

ノイマン、コシュラー、トゥルフリーク、ペシェク、

トゥルノフスキー、エリシュカ、ビエロフラーヴェク、ヴァーレク、

マーツァル、コウト、アルトリフテル、スワロフスキー、

そしてネトピル、フルシャ等々、

ほんとうに多くの指揮者が来日している。

この人たちの中には「わが祖国」全曲を、

日本で指揮してくれた人たちもいる。

そういう積み重ねも今を築いている要因なのだろう。

〆

アメリカのオーケストラによる三種の「メサイア」 [クラシック百銘盤]

ヘンデルの「メサイア」というと、

今は小編成のピリオドによるものが主流で、

モダン楽器で演奏するそれはもはや時代遅れということで、

ほとんど顧みられていない。

ここではまだそういう正しい正しくないという、

そういことにとらわれなかった時代のものも含めた、

アメリカのメジャーオケによる「メサイア」をあげてみたいと思う。

歌唱はもちろんすべて英語版。

最初は当時38歳だった若きバーンスタインが、

1956年の大晦日に録音したもの。

アデーレ・アディソン(ソプラノ)

ラッセル・オバーリン(カウンターテノール)

デイヴィッド・ロイド(テノール)

ウィリアム・ウォーフィールド(バリトン)

ウェストミンスター合唱団

ニューヨーク・フィルハーモニック

というもので、

同曲初ステレオ録音というだけでなく、

バーンスタインがNYPOを指揮した初の商業用録音であり、

初のステレオ録音でもあるようです。

ただし手持ちのCDを聴くと「パストラール」のように、

一部音質がモノラルとなっているところもあります。

これはバーンスタインが1956年の12月にあった、

「メサイア」を連続して演奏した演奏会の後、

年もおしつまった大晦日に録音したもの。

当時NYPOはミトロプーロスの時代で、

バーンスタインはNYPOの音楽監督どころか、

まだ首席指揮者にもなっていなかった。

オケはミトロプーロス時代末期とはいえ、

なかなかしっかりとした演奏をしている。

合唱は上手いというより、

一生懸命心を込めて真摯に歌っているという感じで、

ひじょうにバーンスタインらしい演奏となっている。

だがこの演奏の最大の特長は、

この曲の構成だ。

使用しているのがプラウト編曲版ということで、

ただでさえカットが多いのだがそれだけではなく、

この三部構成のオラトリオをバーンスタインは、

第一部と第二部の後半をくっつけて

「クリスマス・セクション」

第ニ部の前半と第三部をくっつけて

「イースター・セクション」

と再構成し演奏している。

このため「クリスマス」では「ハレルヤ」で終わるため、

これはこれでなかなかいい雰囲気になっている。

またこれは「マタイ」でも感じた事だけど、

ストーリーテラーとしてのバーンスタインのそれも、

強く感じさせるものがある。

もともと「メサイア」は、

宗教音楽というよりは祝典劇場音楽みたいな所があり、

しかもやったもの勝ちみたいなところもあるので、

バーンスタインのこれなどは、

まさにそこの部分を衝いたものといえる。

またバーンスタインのそれはじつにロマンチックで、

情感豊かにたっぷりと歌い込んだり、

素晴らしく快適に運んだりと、

もう縦横無尽といった感さえある。

最後の「アーメンコーラス」など、

もう心躍り点に向かって駆け上がっていくような、

そんな爽快感さえ感じられる。

スキの無いすべてに行き届いた演奏とは対極の、

ある意味スキだらけの演奏だけど、

これは若き日のバーンスタインの、

ありったけの思いの丈を「メサイア」にぶつけた、

快心の演奏といえると思う。

この録音は1958年に発売になったが、

これは翌年がヘンデル没後200年にあたることから、

それにあわせての発売となっていたようです。

そういえばベイヌムの「水上の音楽」も、

1958年の録音ということなので、

同じ趣旨の録音だったのかも。

1950年のバッハ没後200年は、

まだ大戦が終わって五年ほどしか経っておらず、

ステレオ録音も登場してなかったこともあり、

1959年のこれは業界にとって、

ひとつのビッグイベントだったのかもしれません。

そんなバーンスタインの「メサイア」が発売された年に、

CBSはオーマンディとフィラデルフィアによって、

再度「メサイア」を録音します。

アイリーン・ファーレル (ソプラノ)

マーサ・リプトン (アルト)

デイヴィス・カニングハイム (テノール)

ウィリアム・ワーフィールド (バリトン)

ギルバート・ジョンソン(トランペット)

リチャード・P・コンディモルモン指揮・タバナクル合唱団

フィラデルフィア管弦楽団

1958年と1959年の3月とに分かれて録音されており、

これだとヘンデルの命日は間に合わないが、

これも一応200年の年にあわせて録音されたものだろう。

CBSがなぜ連続して「メサイア」を録音したかは不明だが、

ひょっとするとバーンスタインの二部構成ものなので、

オリジナルの三部構成ものも録音しようとしたのかもしれない。

ただこのオーマンディのものは確かに三部構成ではあるが、

第一部こそバーンスタインとほぼ同じ曲数を収録しているものの、

第二部と第三部はかなりカットしており、

全32曲104分というかんじになっている。

※因みにバーンスタインは全39曲で117分。

しかもそのうち18曲は第一部なのだから、

いかに残りがバッサリやられたかお分かりだろう。

第三部など四曲しかない。

ただそれでも演奏そのものは、

かなり大きな編成で賑やかな編曲ではあるものの、

それによって肥大したり、

喧騒に走るということもなく、

安定感と古典的ともいえる美しい造形と安定感、

それにバランスをもった演奏となっている。

雰囲気としてはバーンスタインのような劇場型ではなく、

むしろ声楽付き交響曲のような趣の演奏となっている。

またかなりフォルムにこだわったような演奏で、

第二部以降の大幅なカットは、

レコードの収録時間の関係だけということではなく、

オーマンディのフォルムに対する感覚からきた、

必要なカットだったのかもしれない。

この演奏のもうひとつの聴きものは、

やはりフィラデルフィアの演奏だろう。

この録音当時フィラデルフィアは、

全米ナンバーワンと言われていたほどのスーパーオケで、

多くの名手が揃っていたという。

弦の響きひとつひとつとっても絶品ものだし、

ときおり聴かれる管楽器もじつに華やかではあるが、

それでいてどこか落ち着いた響きで統一されていて、

聴いていて心が洗われるよう。

そして「The trumpet shall sound」における。

名手ギルバート・ジョンソンのそれがまた素晴らしい。

決して華美になったり派手になったりせず、

それでいてオケと絶妙にブレンドされた、

温かな光にみちた見事なソロを聴かせてくれている。

因みにバーンスタインはここの部分三部構成の最初第一部しかないが、

ここでは三部すべてが演奏されている。

ここが名手の聴かせどころということで、

しっかりとコンプリートで演奏したのかも。

輝かしい演奏ではあるが表情に強く抑制をきかせてはいるため。

器楽的傾向の強い演奏と聴こえるかもしれないが、

音楽そのものはしっかりと歌い込まれているし、

音のキレもしっかりとしていて、

ダラダラと惰性で音楽が進むことがない。

1950年代全米最高の、

というより当時世界最高のオーケストラによるヘンデルということで、

これまたいろいろと聴きどころのある演奏となっています。

この約四半世紀後、

今度はヘンデルの生誕300年が近づいてきた。

そしてそれに合わせて録音されたもののひとつがこれ。

キリ・テ・カナワ(ソプラノ)

アンヌ・イェヴァング(アルト)

キース・ルイス(テノール)

グウィン・ハウエル(バス)

アドルフ・ハーセス (トランぺット)

マーガレット・ヒリス指揮シカゴ交響楽団合唱団

シカゴ交響楽団

指揮はもちろんゲオルグ・ショルティ。

1984年の録音。

この録音時、ショルティはスコア選定等を含め、

クリストファー・ホグウッドに助言を求めている。

彼としてはこのセッションに、

より万全をもってのぞみたかったのだろう。

使用版はトービン校訂版。

先の二人の使用している版よりはるかにオーソドックスだが、

これはショルティのオリジナル版志向に沿ったものといえるかも。

※しかしヘンデルのこの許の版の問題はとても複雑。ブルックナーどころのさわぎではないくらいです。

オケの編成もそれに準じており、

十二型の弦編成に、

オーボエとバスーンが各二名。

ブラス三名とティンパニーとチェンバロで、

計49名のオケと約100名の合唱団というもの。

因みにこの100名はオケとのバランスだけではなく、

シカゴ響合唱団の中のプロメンバーの人数なのだそうで、

メンバーを精鋭に絞り込んでのそれだとか。

そんなメンバーでのぞんだこの演奏。

とにかく演奏が小気味いい。

ショルティというと、

いつも剛腕の分回しみたいにいわれているが、

こういう小回りを要求される曲でも、

ショルティは驚く程の適正を発揮する。

やってることはいつものショルティだけど、

編成を刈り込んでいるせいか、

とても軽快でさわやかな感じさえする。

またその持ち前の古典的演奏スタイルのせいか

印象が現代のピリオド系に近いものがあり、

古臭さや仰々しさも感じさせない。

もっともオケの基礎体力が半場ではないので、

そのパワーは現代の室内オケとは桁外れで、

随所にフルオケ並みの迫力を聴かせている。

とにかくなんともストレートなヘンデルだ。

ただ面白いのはオケや合唱に比べ、

ソリストの四人はむしろ歌謡的で、

まるでオペラのような感じさえする。

ショルティはこのことにより、

宗教音楽と世俗音楽の合体ともいえる「メサイア」の、

その二つの面を同時に描こうとしていたのかもしれない。

おそらくショルティはどちらかひとつに重心をかけることを、

この曲では良しとしなかったのだろう。

ただこういうやり方はショルティだけではなく、

ピリオドでもたまに耳にするやり方だが、

ショルティのそれはシカゴというデカいキャンパスでやったため、

余計その対比が目立つことになったように感じる。

とにかく指揮者の個性とオケの凄さがあらわれた、

これまた素晴らしいメサイアだが、

中でも使っている版のため登場場面は少ないが、

あのハーセスが参加した曲はどれもが聴きものだ。

特に「The trumpet shall sound」は絶品。

先のジョンソンがオケと絶妙にブレンドされた音を出していたが、

ハーセスはオケの中から輝かしい一筋の光が立ち上るかのようで、

ヘンデルがもしこれを聴いたら、

随喜の涙を流したのではないかと思われる程だ。

当時63歳のハーセスによるこれは本当に見事な演奏です。

以上アメリカのオケで演奏された、

三種類の「メサイア」を紹介したけど、

正直このどれもが日本での評価はひじょうに低い。

特に最初の二つは現在の価値観からみると、

はなはだ異端かもしれない。

ただ自分は「メサイア」では、

こういうのもいいのではないかという気がするし、

むしろこれらの演奏によって、

かえってヘンデルの強かさというえ、

「メサイア」という曲の懐の深さというものを、

強く感じさせられてしまう。

「メサイア」が現在でも多くの人に歌われ演奏され、

そして聴き継がれているのは、

そんなところにも大きな理由があるのかもしれません。

ヘンデルは自分たちが考えている以上に、

途方もない天才であり怪物だったのかも。

〆

今は小編成のピリオドによるものが主流で、

モダン楽器で演奏するそれはもはや時代遅れということで、

ほとんど顧みられていない。

ここではまだそういう正しい正しくないという、

そういことにとらわれなかった時代のものも含めた、

アメリカのメジャーオケによる「メサイア」をあげてみたいと思う。

歌唱はもちろんすべて英語版。

最初は当時38歳だった若きバーンスタインが、

1956年の大晦日に録音したもの。

アデーレ・アディソン(ソプラノ)

ラッセル・オバーリン(カウンターテノール)

デイヴィッド・ロイド(テノール)

ウィリアム・ウォーフィールド(バリトン)

ウェストミンスター合唱団

ニューヨーク・フィルハーモニック

というもので、

同曲初ステレオ録音というだけでなく、

バーンスタインがNYPOを指揮した初の商業用録音であり、

初のステレオ録音でもあるようです。

ただし手持ちのCDを聴くと「パストラール」のように、

一部音質がモノラルとなっているところもあります。

これはバーンスタインが1956年の12月にあった、

「メサイア」を連続して演奏した演奏会の後、

年もおしつまった大晦日に録音したもの。

当時NYPOはミトロプーロスの時代で、

バーンスタインはNYPOの音楽監督どころか、

まだ首席指揮者にもなっていなかった。

オケはミトロプーロス時代末期とはいえ、

なかなかしっかりとした演奏をしている。

合唱は上手いというより、

一生懸命心を込めて真摯に歌っているという感じで、

ひじょうにバーンスタインらしい演奏となっている。

だがこの演奏の最大の特長は、

この曲の構成だ。

使用しているのがプラウト編曲版ということで、

ただでさえカットが多いのだがそれだけではなく、

この三部構成のオラトリオをバーンスタインは、

第一部と第二部の後半をくっつけて

「クリスマス・セクション」

第ニ部の前半と第三部をくっつけて

「イースター・セクション」

と再構成し演奏している。

このため「クリスマス」では「ハレルヤ」で終わるため、

これはこれでなかなかいい雰囲気になっている。

またこれは「マタイ」でも感じた事だけど、

ストーリーテラーとしてのバーンスタインのそれも、

強く感じさせるものがある。

もともと「メサイア」は、

宗教音楽というよりは祝典劇場音楽みたいな所があり、

しかもやったもの勝ちみたいなところもあるので、

バーンスタインのこれなどは、

まさにそこの部分を衝いたものといえる。

またバーンスタインのそれはじつにロマンチックで、

情感豊かにたっぷりと歌い込んだり、

素晴らしく快適に運んだりと、

もう縦横無尽といった感さえある。

最後の「アーメンコーラス」など、

もう心躍り点に向かって駆け上がっていくような、

そんな爽快感さえ感じられる。

スキの無いすべてに行き届いた演奏とは対極の、

ある意味スキだらけの演奏だけど、

これは若き日のバーンスタインの、

ありったけの思いの丈を「メサイア」にぶつけた、

快心の演奏といえると思う。

この録音は1958年に発売になったが、

これは翌年がヘンデル没後200年にあたることから、

それにあわせての発売となっていたようです。

そういえばベイヌムの「水上の音楽」も、

1958年の録音ということなので、

同じ趣旨の録音だったのかも。

1950年のバッハ没後200年は、

まだ大戦が終わって五年ほどしか経っておらず、

ステレオ録音も登場してなかったこともあり、

1959年のこれは業界にとって、

ひとつのビッグイベントだったのかもしれません。

そんなバーンスタインの「メサイア」が発売された年に、

CBSはオーマンディとフィラデルフィアによって、

再度「メサイア」を録音します。

アイリーン・ファーレル (ソプラノ)

マーサ・リプトン (アルト)

デイヴィス・カニングハイム (テノール)

ウィリアム・ワーフィールド (バリトン)

ギルバート・ジョンソン(トランペット)

リチャード・P・コンディモルモン指揮・タバナクル合唱団

フィラデルフィア管弦楽団

1958年と1959年の3月とに分かれて録音されており、

これだとヘンデルの命日は間に合わないが、

これも一応200年の年にあわせて録音されたものだろう。

CBSがなぜ連続して「メサイア」を録音したかは不明だが、

ひょっとするとバーンスタインの二部構成ものなので、

オリジナルの三部構成ものも録音しようとしたのかもしれない。

ただこのオーマンディのものは確かに三部構成ではあるが、

第一部こそバーンスタインとほぼ同じ曲数を収録しているものの、

第二部と第三部はかなりカットしており、

全32曲104分というかんじになっている。

※因みにバーンスタインは全39曲で117分。

しかもそのうち18曲は第一部なのだから、

いかに残りがバッサリやられたかお分かりだろう。

第三部など四曲しかない。

ただそれでも演奏そのものは、

かなり大きな編成で賑やかな編曲ではあるものの、

それによって肥大したり、

喧騒に走るということもなく、

安定感と古典的ともいえる美しい造形と安定感、

それにバランスをもった演奏となっている。

雰囲気としてはバーンスタインのような劇場型ではなく、

むしろ声楽付き交響曲のような趣の演奏となっている。

またかなりフォルムにこだわったような演奏で、

第二部以降の大幅なカットは、

レコードの収録時間の関係だけということではなく、

オーマンディのフォルムに対する感覚からきた、

必要なカットだったのかもしれない。

この演奏のもうひとつの聴きものは、

やはりフィラデルフィアの演奏だろう。

この録音当時フィラデルフィアは、

全米ナンバーワンと言われていたほどのスーパーオケで、

多くの名手が揃っていたという。

弦の響きひとつひとつとっても絶品ものだし、

ときおり聴かれる管楽器もじつに華やかではあるが、

それでいてどこか落ち着いた響きで統一されていて、

聴いていて心が洗われるよう。

そして「The trumpet shall sound」における。

名手ギルバート・ジョンソンのそれがまた素晴らしい。

決して華美になったり派手になったりせず、

それでいてオケと絶妙にブレンドされた、

温かな光にみちた見事なソロを聴かせてくれている。

因みにバーンスタインはここの部分三部構成の最初第一部しかないが、

ここでは三部すべてが演奏されている。

ここが名手の聴かせどころということで、

しっかりとコンプリートで演奏したのかも。

輝かしい演奏ではあるが表情に強く抑制をきかせてはいるため。

器楽的傾向の強い演奏と聴こえるかもしれないが、

音楽そのものはしっかりと歌い込まれているし、

音のキレもしっかりとしていて、

ダラダラと惰性で音楽が進むことがない。

1950年代全米最高の、

というより当時世界最高のオーケストラによるヘンデルということで、

これまたいろいろと聴きどころのある演奏となっています。

この約四半世紀後、

今度はヘンデルの生誕300年が近づいてきた。

そしてそれに合わせて録音されたもののひとつがこれ。

キリ・テ・カナワ(ソプラノ)

アンヌ・イェヴァング(アルト)

キース・ルイス(テノール)

グウィン・ハウエル(バス)

アドルフ・ハーセス (トランぺット)

マーガレット・ヒリス指揮シカゴ交響楽団合唱団

シカゴ交響楽団

指揮はもちろんゲオルグ・ショルティ。

1984年の録音。

この録音時、ショルティはスコア選定等を含め、

クリストファー・ホグウッドに助言を求めている。

彼としてはこのセッションに、

より万全をもってのぞみたかったのだろう。

使用版はトービン校訂版。

先の二人の使用している版よりはるかにオーソドックスだが、

これはショルティのオリジナル版志向に沿ったものといえるかも。

※しかしヘンデルのこの許の版の問題はとても複雑。ブルックナーどころのさわぎではないくらいです。

オケの編成もそれに準じており、

十二型の弦編成に、

オーボエとバスーンが各二名。

ブラス三名とティンパニーとチェンバロで、

計49名のオケと約100名の合唱団というもの。

因みにこの100名はオケとのバランスだけではなく、

シカゴ響合唱団の中のプロメンバーの人数なのだそうで、

メンバーを精鋭に絞り込んでのそれだとか。

そんなメンバーでのぞんだこの演奏。

とにかく演奏が小気味いい。

ショルティというと、

いつも剛腕の分回しみたいにいわれているが、

こういう小回りを要求される曲でも、

ショルティは驚く程の適正を発揮する。

やってることはいつものショルティだけど、

編成を刈り込んでいるせいか、

とても軽快でさわやかな感じさえする。

またその持ち前の古典的演奏スタイルのせいか

印象が現代のピリオド系に近いものがあり、

古臭さや仰々しさも感じさせない。

もっともオケの基礎体力が半場ではないので、

そのパワーは現代の室内オケとは桁外れで、

随所にフルオケ並みの迫力を聴かせている。

とにかくなんともストレートなヘンデルだ。

ただ面白いのはオケや合唱に比べ、

ソリストの四人はむしろ歌謡的で、

まるでオペラのような感じさえする。

ショルティはこのことにより、

宗教音楽と世俗音楽の合体ともいえる「メサイア」の、

その二つの面を同時に描こうとしていたのかもしれない。

おそらくショルティはどちらかひとつに重心をかけることを、

この曲では良しとしなかったのだろう。

ただこういうやり方はショルティだけではなく、

ピリオドでもたまに耳にするやり方だが、

ショルティのそれはシカゴというデカいキャンパスでやったため、

余計その対比が目立つことになったように感じる。

とにかく指揮者の個性とオケの凄さがあらわれた、

これまた素晴らしいメサイアだが、

中でも使っている版のため登場場面は少ないが、

あのハーセスが参加した曲はどれもが聴きものだ。

特に「The trumpet shall sound」は絶品。

先のジョンソンがオケと絶妙にブレンドされた音を出していたが、

ハーセスはオケの中から輝かしい一筋の光が立ち上るかのようで、

ヘンデルがもしこれを聴いたら、

随喜の涙を流したのではないかと思われる程だ。

当時63歳のハーセスによるこれは本当に見事な演奏です。

以上アメリカのオケで演奏された、

三種類の「メサイア」を紹介したけど、

正直このどれもが日本での評価はひじょうに低い。

特に最初の二つは現在の価値観からみると、

はなはだ異端かもしれない。

ただ自分は「メサイア」では、

こういうのもいいのではないかという気がするし、

むしろこれらの演奏によって、

かえってヘンデルの強かさというえ、

「メサイア」という曲の懐の深さというものを、

強く感じさせられてしまう。

「メサイア」が現在でも多くの人に歌われ演奏され、

そして聴き継がれているのは、

そんなところにも大きな理由があるのかもしれません。

ヘンデルは自分たちが考えている以上に、

途方もない天才であり怪物だったのかも。

〆