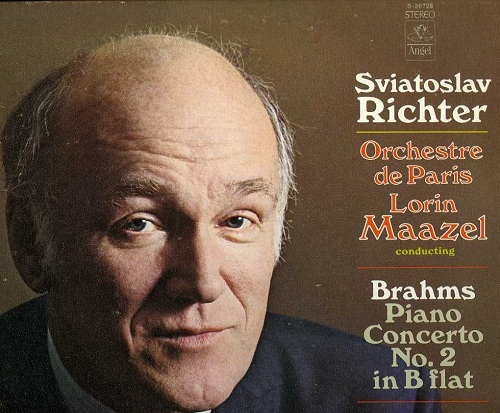

ミュンシュ死後のパリ管弦楽団 [クラシック百物語]

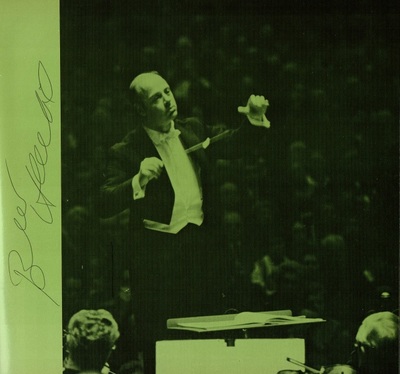

シャルル・ミュンシュをトップに据え、

そのアシストとしてセルジュ・ボド、

コンサート・マスターにルーベン・ヨルダノフという布陣で、

当初は順風に航海をはじめたパリ管弦楽団。

1967年10月にベルリオーズの「幻想交響曲」を録音。

翌月には旗揚げ公演を行い輝かしく船出した。

その後名盤とといわれたブラームスの交響曲第1番、

翌年1968年9月から10月にかけてラヴェルやオネゲルを録音した。

だがその翌月6日、

ミュンシュは北米ツアーの最中に、

リッチモンドのホテルで心臓発作により急逝した。

ミュンシュの体調はすでに以前から陰りがみえており、

1966年の来日公演でも、

公演によっては指揮台横に補助段をつけていたのがわかる。

ここからパリ管の苦悩がはじまった。

たった一年で最高のトップをいきなり失ったそれは、

オケの面々にとってはかりしれないショックがあったと思われる。

ミュンシュ没後の翌月、

バルビローリがドビュッシーの「海」と「夜想曲」を録音。

これと翌年のボドの録音は当初ミュンシュが指揮する予定だったのかも。

翌年ボドが「展覧会の絵」や「マ・メール・ロア」を録音、

そしてカラヤンが音楽顧問となり繋ぎとして登場した。

だがパリ管による、

直後のマゼールの指揮によるリヒテルとのセッションは、

リヒテルに言わせればそれは指揮者には関係の無い、

とにかく最悪のセッションになったとか。

これが当時パリ管の将来への不安や苛立ちから来たものかは分からない。

ただ今これらを聴くと、

言われたような悲惨な出来には感じられないものの、

マゼールにいつもの強力なコントロール感が、

あまり感じられないというところは気になった。

その翌月カラヤンと録音したフランクは名演だった。

だがカラヤンはあくまでも繋ぎであり代行、

そういつまでもこの状況が続くわけではない。

このフランクが録音された翌1970年の2月には、

ワイセンベルクとカラヤンの指揮でチャイコフスキーの協奏曲が録音され、

4月には初めての日本公演が行われた。

しかしこの日本公演時、

パリ管に同行した二人の指揮者を名指しこそしなかったものの、

役不足な指揮者の下でやることの不満が一部に伝わったという。

その後この年の秋には小澤とのチャイコフスキー、

そして翌年にはカラヤンがラヴェルを録音、

そして秋からはショルティが音楽監督に就任、

カラヤンはこのオケの地位から去っていった。

※

因みに憶測ですが、ボドのセッションとカラヤン時代の録音のいくつかは、当初ミュンシュが録音する予定のものだったのではないかと個人的には思ってます。

ただ後任のショルティはかつてパリ管の前身、

パリ音楽院管弦楽団とのチャイコフスキーセッションで、

稀にみる喧嘩セッションを行ったこともあり、

それが長期の関係になるとはあまり思われておらず、

録音もわずかにリストの交響詩が遺されている程度にとどまった。

むしろこの時期はロジェストヴェンスキーが指揮したロシア管弦楽曲集、

ロストロポーヴィチがヨルダノフをソロにおいた「シェエラザード」、

そして小澤によるチャイコフスキーの「悲愴」他といった、

他の客演指揮者による一連のロシア音楽の方が有名だったかもしれない。

そして1975年から当時32才だった若きバレンボイムがトップに就任した。

この関係は1989年までの長期に渡り、

いちおう場繋ぎ的な状況は脱した。

録音会社もグラモフォンが引き受け、

安定した録音活動もできるようになった。

このバレンボイム以降、

パリ菅は概ね安定した時代だったといえる。

だがその評価はかなりまちまちで、

未だにパリ管の最盛期はミュンシュ時代で、

最高の録音は旗揚げ公演前に録音された、

ベルリオーズの「幻想交響曲」という意見が根強いのも事実。

ただ今のパリ管はハーディングという逸材がトップにいることで、

その評価は極めて高い。

ハーディング時代がこのオケの最盛期といわれる事を期待したい。

そのアシストとしてセルジュ・ボド、

コンサート・マスターにルーベン・ヨルダノフという布陣で、

当初は順風に航海をはじめたパリ管弦楽団。

1967年10月にベルリオーズの「幻想交響曲」を録音。

翌月には旗揚げ公演を行い輝かしく船出した。

その後名盤とといわれたブラームスの交響曲第1番、

翌年1968年9月から10月にかけてラヴェルやオネゲルを録音した。

だがその翌月6日、

ミュンシュは北米ツアーの最中に、

リッチモンドのホテルで心臓発作により急逝した。

ミュンシュの体調はすでに以前から陰りがみえており、

1966年の来日公演でも、

公演によっては指揮台横に補助段をつけていたのがわかる。

ここからパリ管の苦悩がはじまった。

たった一年で最高のトップをいきなり失ったそれは、

オケの面々にとってはかりしれないショックがあったと思われる。

ミュンシュ没後の翌月、

バルビローリがドビュッシーの「海」と「夜想曲」を録音。

これと翌年のボドの録音は当初ミュンシュが指揮する予定だったのかも。

翌年ボドが「展覧会の絵」や「マ・メール・ロア」を録音、

そしてカラヤンが音楽顧問となり繋ぎとして登場した。

だがパリ管による、

直後のマゼールの指揮によるリヒテルとのセッションは、

リヒテルに言わせればそれは指揮者には関係の無い、

とにかく最悪のセッションになったとか。

これが当時パリ管の将来への不安や苛立ちから来たものかは分からない。

ただ今これらを聴くと、

言われたような悲惨な出来には感じられないものの、

マゼールにいつもの強力なコントロール感が、

あまり感じられないというところは気になった。

その翌月カラヤンと録音したフランクは名演だった。

だがカラヤンはあくまでも繋ぎであり代行、

そういつまでもこの状況が続くわけではない。

このフランクが録音された翌1970年の2月には、

ワイセンベルクとカラヤンの指揮でチャイコフスキーの協奏曲が録音され、

4月には初めての日本公演が行われた。

しかしこの日本公演時、

パリ管に同行した二人の指揮者を名指しこそしなかったものの、

役不足な指揮者の下でやることの不満が一部に伝わったという。

その後この年の秋には小澤とのチャイコフスキー、

そして翌年にはカラヤンがラヴェルを録音、

そして秋からはショルティが音楽監督に就任、

カラヤンはこのオケの地位から去っていった。

※

因みに憶測ですが、ボドのセッションとカラヤン時代の録音のいくつかは、当初ミュンシュが録音する予定のものだったのではないかと個人的には思ってます。

ただ後任のショルティはかつてパリ管の前身、

パリ音楽院管弦楽団とのチャイコフスキーセッションで、

稀にみる喧嘩セッションを行ったこともあり、

それが長期の関係になるとはあまり思われておらず、

録音もわずかにリストの交響詩が遺されている程度にとどまった。

むしろこの時期はロジェストヴェンスキーが指揮したロシア管弦楽曲集、

ロストロポーヴィチがヨルダノフをソロにおいた「シェエラザード」、

そして小澤によるチャイコフスキーの「悲愴」他といった、

他の客演指揮者による一連のロシア音楽の方が有名だったかもしれない。

そして1975年から当時32才だった若きバレンボイムがトップに就任した。

この関係は1989年までの長期に渡り、

いちおう場繋ぎ的な状況は脱した。

録音会社もグラモフォンが引き受け、

安定した録音活動もできるようになった。

このバレンボイム以降、

パリ菅は概ね安定した時代だったといえる。

だがその評価はかなりまちまちで、

未だにパリ管の最盛期はミュンシュ時代で、

最高の録音は旗揚げ公演前に録音された、

ベルリオーズの「幻想交響曲」という意見が根強いのも事実。

ただ今のパリ管はハーディングという逸材がトップにいることで、

その評価は極めて高い。

ハーディング時代がこのオケの最盛期といわれる事を期待したい。

ベルリンフィルのある時期の録音をみて思った事。 [クラシック百物語]

カラヤンが指揮したベートーヴェンの交響曲全集。

上のそれは1961年末から1962年にかけて録音されたもの。

カラヤンが初めてベルリンフィルを指揮して録音した、

いわゆる「全集」もの。

1955年にベルリンフィルのトップに着任し、

7年目にしてようやく完成されたもので、

今でもその評価は高く、

フルトヴェングラー時代からの名手も多数在籍していた事もあり、

ベルリンフィルの今とは違うそれを愉しめるという意味でも、

けっこう人気のある全集です。

もちろんそこには当時のカラヤンのスタイルが明確にあらわれた、

「カラヤンのベートーヴェン」もしっかり刻まれていて、

前任者フルトヴェングラーのそれが入り込んだような、

中途半端なそれは感じられない。

「さすがカラヤン、自分の音が出せてようやく録音したのか」

と、その我慢強く時期を待ち続けたそれに感心したものでしたが、

最近「ちょっと待てよ」というかんじになってきた。

というのも、

ステレオ録音が本格化した1957年以降、

ベルリンフィルを指揮して何人もの指揮者が、

かなりのベートーヴェンの交響曲を録音していた。

クリュイタンスが全9曲、

フリッチャイが4曲、

ヨッフムが3曲、

ベームとマゼールが2曲、

カイルベルトとケンペが1曲。

7人の指揮者で計22曲が1957年から1961年迄の間に行われている。

表にするとこんなかんじになる。

ak=クリュイタンス

ej=ヨッフム

rk=ケンペ

ff=フリッチャイ

kb=ペーム

lm=マゼール

jk=カイルベルト

hk=カラヤン

※マゼールの6番は1959-1960にかけての録音。

※クリュイタンスの8番は1957と1960に、分けて、もしくは二度の録音、または一部録り直し、したものをひとつに編集したとのこと。

特に偶然かもしれないけど、

前任者フルトヴェングラーが得意にしていた、

3番、5番、7番、が3人から4人で各々録音されたが、

これは他の番号より録音が多い。

もちろんこれらの曲は人気があり、

カタログを増やし売り上げを伸ばそうとしていこうという、

当時のレコード会社の方針と、

数社がこれらの録音に絡んでいたことで、

このような事が起きた事は確かだろう。

ただはたしてそれだけだろうか。

これから先は個人的な憶測です。

じつはこれらの録音。

ひょっとしてカラヤンが望んだ事ではなかったかという事。

(カラヤンにとって願ったり叶ったり、渡りに船だったという意味です。)

ひとつはこれらの録音により、

さらに今まで以上にベルリンフィルの知名度が上がり、

それらの録音もよく売れるだけでなく、

今後の自分の録音の売り上げにもプラスになるだろうということ。

そしてもうひとつ。

じつはこちらの方がカラヤンにとって重要なのかもしれないが、

前任者の色をこれらの録音の執拗な積み重ねにより徐々に薄め削り取り、

この機会を利用し結果的に更地にして、

自分の音楽を色濃く投影できるようにしようと、

そうカラヤンが考えていたのではないかという事。

しかもコンサートでは自らもベートーヴェンを指揮しているので、

さらにそれに輪をかけた状況になっている。

(じっさい1957年のベルリンフィルとの来日公演でも、3番、5番、7番を各々複数回指揮している。)

因みに3番は、クリュイタンス、フリッチャイ、ケンペ、ベーム、

5番は、クリュイタンス、マゼール、フリッチャイ、

7番は、クリュイタンス、ベーム、カイルベルト、フリッチャイという、

まったくタイプの違う名指揮者が次々と録音していったため、

より更地にされたような気がしてしまう。

そしてこれらの録音が終了すると同時に、

カラヤンは1961年末から1962年にかけて一挙に全集を録音し、

その後カラヤンがベルリンを去るまで、

このオケでベートーヴェンを録音したカラヤン以外の指揮者というのは、

クーベリックを除くとおそらくいなかったような気がする。

これと同じような事は、

ブラームス、シューベルト、モーツァルト、シューマン、

そしてブルックナーやドヴォルザークの一部でもそれはみられる。

このあたりはたして実際はどうなのだろう。

カラヤン自身が手を下したというわけではないようなので、

このあたりの事はもはやわからないけど、

何かとにかくカラヤンがこの機会をうまく利用し、

自分のオケをつくる事に成功したような気がしてしまう。

もっともこれらの事は、

結果的にカラヤンとの聴き比べとなり、

よりシビアな聴き方をされるリスクも生じるけど、

そこの部分には自分に絶対の自信を持っていたのだろう。

そういう意味では、

カラヤンの凄さをあらためて感じさせられたのも確かで、

そんな事を考えながらこの演奏を聴くと、

また違ったものが感じられる気がします。

LP時代に一時代を築いたこの全集も、

すでに録音されて半世紀以上が経ち、

カラヤンも今年(2018)生誕110年を迎えます。

ハイティンクの1960~1970年代の印象 [クラシック百物語]

ハイティンクは2017年現在、

ブロムシュテットとならぶ長老指揮者として、

世界的にも高く評価されている。

ただ彼の評価というか、

特に日本でのそれはその初めの頃は、

決して芳しいものではなかった。

彼の名前が日本で知られたのは、

1961年にベイヌム急死以降空席になっていた、

コンセルトヘボウの首席になった時だと思う。

前任ベイヌム同様ヴァイオリン出身で、

若くしてオランダ国内で活躍していた、

当時売り出し中の新鋭というポジションだったらしい。

当時31歳ということでまさに大抜擢だったが、

さすがに一人では荷が重いということだったのだろうか、

バイエルン放送響を退任したばかりの、

オイゲン・ヨッフムも共同で1964年迄担当、

日本にも1962年と1968年のコンセルトヘボウ公演時に、

ハイティンクに同行し来日している。

一方当のハイティンクはというと、

この二度のコンセルトヘボウとの来日、

翌年の1969年のロンドンフィルとの初来日公演と続くが、

彼の当時の日本での評価は、

一言でいうと地味もしくは鈍いものが多かった。

それらの多くの評の一致している所は、

オケは素晴らしいが指揮者の個性が薄い、

もしくは踏込が足りないという類のものが多かった。

これは彼のオケのそれを尊重し、

楽曲の良さをそこに活かしていこう姿勢もあったが、

当時近い年齢の指揮者に、

マゼール、ケルテス、そしてメータといった、

個性がハッキリと感じられる指揮者がいたことも、

ハイティンクには不幸だったかもしれない。

またハイティンクはこの時期諸般の事情で、

ブルックナーやマーラーの交響曲全集という、

大作を立て続けに録音したことも、

他の指揮者の個性的な演奏や熟練した演奏と比較され、

コンセルトヘボウの音が素晴らしいだけに、

結果オケに下駄を預けているだけという、

そんな感じのイメージも生まれてしまったことも、

結果的にハイティンク自身の評価の好転には、

いまひとつ結びつかなかった。

ハイティンク自身、

毎年のように頻繁に来日していたわけではないので、

そのあたりの録音でのイメージは、

日本ではかなり大きなそれを占めるものでした。

ただハイティンクのもつ、

平衡感覚の強い演奏スタイルは、

イギリス等では高く評価され、

1967年には早くもロンドンフィルの首席に就任している。

なので日本でのそれは、

世界での一致したものというわけではなかったようです。

1974年にハイティンクが五年ぶりに、

この時はコンセルトヘボウとの来日となった公演では、

自身初の単独によるツアー牽引となった。

チェン・ピーシェンと二日間共演があった以外は、

すべてソリスト無しの公演。

しかも中には初来日時にヨッフムの指揮で評判になった、

ブルックナーの交響曲第5番、

そしてこのオーケストに献呈された、

Rシュトラウスの「英雄の生涯」が初めて取りあげられるなど、

極めて意欲的な内容となり、

5月4日に前年オープンしたNHKホールでの演奏は、

NHKがテレビとFMでも中継された。

ブラームス/ハイドンの主題による変奏曲

マーラー/交響曲第10番~アダージェット

Rシュトラウス/英雄の生涯

という内容のもの。

これは自分も見ていたけど、

ハイティンクは極めて積極性のある、

かなり熱い演奏を聴かせていたけど、

印象としては指揮者より曲の方が残るというもので、

ひじょうに自分の好みにあった演奏だった。

またオケの状態もとてもよく、

最初のハイドン変奏曲の冒頭の木管など、

その重く味のある響きに魅了されたものでした。

当時の来日前はオーケストラの来日ばかりが大きく話題となり、

指揮者はどうも二の次のような雰囲気だったものの、

この放送を見た人などは、

けっこうハイティンクも印象づけられたのでは?

と思ったものでした。

もっともこの公演も以前よりは好評だったものの、

やはり話題そのものはやや地味で、

ハイティンクの評価も自分が思った程ではありませんでした。

ただこの来日直前そして以降に日本で発売された、

ブラームスの交響曲第4番や第2番は素晴らしく、

雑誌での評価もそこそこのものがありました。

このあたりからハイティンクへの評価は、

ゆっくりと上昇していきました。

そして1977年コンセルトヘボウとの三年ぶりの来日。

かつては六年間隔で来日していたので、

ちょっと意外な感じもするこの来日公演は、

ハイティンクの素晴らしさを全開したような演奏ばかりで、

マーラーもベートーヴェンも、

そしてFMでしか聴けませんでしたが、

ブラームスやドビュッシーも気合の入った、

それでいてバランスや細やかな表情も随所に感じられる、

極めて聴き応えのある素晴らしい演奏ばかりでした。

評判も以前よりかなり良いものがふえ、

特に指揮者とオーケストラの一体感が高く評価され、

今までよりもはるかに評判の高い、

特にハイティンク自身が高い評価を受けた公演になりました。

しかもその後発売された多くの録音が、

そのときの好調さを持続しているだけでなく、

ハイティンクの凄みも強く感じられる演奏が増えていきました。

自分がもつハイティンクの音盤が、

1970年に録音されたものが多いのはそのためでしょう。

前述したブラームス以外にも、

チャイコフスキーの5番、ブルックナーの7番、

ロンドンフィルとのスコットランドは、

今でも自分の愛聴盤となっています。

そしてデジタル録音時に録音された、

ブルックナーの9番には腰が抜けそうなくらい驚かされ、

ある評論家の方など、

「この歳でここまで円熟しきってしまうと後が心配」

と言うほどでした。

このためハイティンクの次回の来日を心待ちにしたものの、

1980年のロンドンフィル、

1986年のコンセルトヘボウとも同行することはなく、

結局1992年のロイヤルオペラまでその来日を待たなければならなかったのは、

本当に今でも残念に思っています。

このように今では巨匠といわれているハイティンクでしたが、

1960年代1970年代の半ばくらい迄は今では信じられないくらい地味で、

評価もあまり高くありませんでした。

それから半世紀程たち、

今は押しも押されもせぬ巨匠となりましたが、

ある意味文字通り大器晩成という道を歩んできた人だと思います。

これからも末永く活躍してほしいです。

※

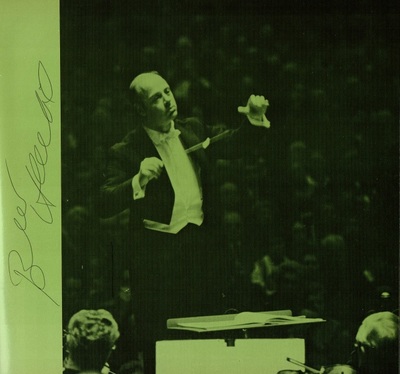

1977年のプログラムに2003年サインをいただいたもの。

本人もなにかこのプログラムを気にしていたようです。

ブロムシュテットとならぶ長老指揮者として、

世界的にも高く評価されている。

ただ彼の評価というか、

特に日本でのそれはその初めの頃は、

決して芳しいものではなかった。

彼の名前が日本で知られたのは、

1961年にベイヌム急死以降空席になっていた、

コンセルトヘボウの首席になった時だと思う。

前任ベイヌム同様ヴァイオリン出身で、

若くしてオランダ国内で活躍していた、

当時売り出し中の新鋭というポジションだったらしい。

当時31歳ということでまさに大抜擢だったが、

さすがに一人では荷が重いということだったのだろうか、

バイエルン放送響を退任したばかりの、

オイゲン・ヨッフムも共同で1964年迄担当、

日本にも1962年と1968年のコンセルトヘボウ公演時に、

ハイティンクに同行し来日している。

一方当のハイティンクはというと、

この二度のコンセルトヘボウとの来日、

翌年の1969年のロンドンフィルとの初来日公演と続くが、

彼の当時の日本での評価は、

一言でいうと地味もしくは鈍いものが多かった。

それらの多くの評の一致している所は、

オケは素晴らしいが指揮者の個性が薄い、

もしくは踏込が足りないという類のものが多かった。

これは彼のオケのそれを尊重し、

楽曲の良さをそこに活かしていこう姿勢もあったが、

当時近い年齢の指揮者に、

マゼール、ケルテス、そしてメータといった、

個性がハッキリと感じられる指揮者がいたことも、

ハイティンクには不幸だったかもしれない。

またハイティンクはこの時期諸般の事情で、

ブルックナーやマーラーの交響曲全集という、

大作を立て続けに録音したことも、

他の指揮者の個性的な演奏や熟練した演奏と比較され、

コンセルトヘボウの音が素晴らしいだけに、

結果オケに下駄を預けているだけという、

そんな感じのイメージも生まれてしまったことも、

結果的にハイティンク自身の評価の好転には、

いまひとつ結びつかなかった。

ハイティンク自身、

毎年のように頻繁に来日していたわけではないので、

そのあたりの録音でのイメージは、

日本ではかなり大きなそれを占めるものでした。

ただハイティンクのもつ、

平衡感覚の強い演奏スタイルは、

イギリス等では高く評価され、

1967年には早くもロンドンフィルの首席に就任している。

なので日本でのそれは、

世界での一致したものというわけではなかったようです。

1974年にハイティンクが五年ぶりに、

この時はコンセルトヘボウとの来日となった公演では、

自身初の単独によるツアー牽引となった。

チェン・ピーシェンと二日間共演があった以外は、

すべてソリスト無しの公演。

しかも中には初来日時にヨッフムの指揮で評判になった、

ブルックナーの交響曲第5番、

そしてこのオーケストに献呈された、

Rシュトラウスの「英雄の生涯」が初めて取りあげられるなど、

極めて意欲的な内容となり、

5月4日に前年オープンしたNHKホールでの演奏は、

NHKがテレビとFMでも中継された。

ブラームス/ハイドンの主題による変奏曲

マーラー/交響曲第10番~アダージェット

Rシュトラウス/英雄の生涯

という内容のもの。

これは自分も見ていたけど、

ハイティンクは極めて積極性のある、

かなり熱い演奏を聴かせていたけど、

印象としては指揮者より曲の方が残るというもので、

ひじょうに自分の好みにあった演奏だった。

またオケの状態もとてもよく、

最初のハイドン変奏曲の冒頭の木管など、

その重く味のある響きに魅了されたものでした。

当時の来日前はオーケストラの来日ばかりが大きく話題となり、

指揮者はどうも二の次のような雰囲気だったものの、

この放送を見た人などは、

けっこうハイティンクも印象づけられたのでは?

と思ったものでした。

もっともこの公演も以前よりは好評だったものの、

やはり話題そのものはやや地味で、

ハイティンクの評価も自分が思った程ではありませんでした。

ただこの来日直前そして以降に日本で発売された、

ブラームスの交響曲第4番や第2番は素晴らしく、

雑誌での評価もそこそこのものがありました。

このあたりからハイティンクへの評価は、

ゆっくりと上昇していきました。

そして1977年コンセルトヘボウとの三年ぶりの来日。

かつては六年間隔で来日していたので、

ちょっと意外な感じもするこの来日公演は、

ハイティンクの素晴らしさを全開したような演奏ばかりで、

マーラーもベートーヴェンも、

そしてFMでしか聴けませんでしたが、

ブラームスやドビュッシーも気合の入った、

それでいてバランスや細やかな表情も随所に感じられる、

極めて聴き応えのある素晴らしい演奏ばかりでした。

評判も以前よりかなり良いものがふえ、

特に指揮者とオーケストラの一体感が高く評価され、

今までよりもはるかに評判の高い、

特にハイティンク自身が高い評価を受けた公演になりました。

しかもその後発売された多くの録音が、

そのときの好調さを持続しているだけでなく、

ハイティンクの凄みも強く感じられる演奏が増えていきました。

自分がもつハイティンクの音盤が、

1970年に録音されたものが多いのはそのためでしょう。

前述したブラームス以外にも、

チャイコフスキーの5番、ブルックナーの7番、

ロンドンフィルとのスコットランドは、

今でも自分の愛聴盤となっています。

そしてデジタル録音時に録音された、

ブルックナーの9番には腰が抜けそうなくらい驚かされ、

ある評論家の方など、

「この歳でここまで円熟しきってしまうと後が心配」

と言うほどでした。

このためハイティンクの次回の来日を心待ちにしたものの、

1980年のロンドンフィル、

1986年のコンセルトヘボウとも同行することはなく、

結局1992年のロイヤルオペラまでその来日を待たなければならなかったのは、

本当に今でも残念に思っています。

このように今では巨匠といわれているハイティンクでしたが、

1960年代1970年代の半ばくらい迄は今では信じられないくらい地味で、

評価もあまり高くありませんでした。

それから半世紀程たち、

今は押しも押されもせぬ巨匠となりましたが、

ある意味文字通り大器晩成という道を歩んできた人だと思います。

これからも末永く活躍してほしいです。

※

1977年のプログラムに2003年サインをいただいたもの。

本人もなにかこのプログラムを気にしていたようです。

テンシュテット1988年の思い出 [クラシック百物語]

以前別のところに書いてあったものを、

少し加筆してここに再掲載します。

来年(2018)が没後20年ということもありますので。

クラウス・テンシュテットが初来日したのは1984年の4月で、

手兵のロンドンPOとの公演でした。

このときはすでに発売されていたLPや海外での彼の評価の高さから、

前評判がたいへんたかい公演となりました。

この公演は期待に違わぬものとなり、

特にマーラーは大きな評判をよびました。

ただ個人的には、

このときのテンシュテット人気は、

どこかレコード会社が無理やりつくったようなイメージがあり、

自分はあまりこの公演を意識していませんでした。

この公演の後、

テンシュテットはご存知のとおり大きな病に倒れ、

ロンドンPOのトップの座を降りることとなりました。

それからテンシュテットの活動の知らせはかなり断続的なものとなり、

ある意味いつ新聞の死亡欄に名前が掲載されてもおかしくないような、

そんな雰囲気の月日がたっていきました。

その間自分はテンシュテットの録音をいくつか聴き、

彼の人気が無理やりつくりあげられたものではなく、

それ相応の実力からきているという印象を受け、

一度聴いてみなければわからない指揮者という、

そういう存在に遅まきながらなっていきました。

そんな1987年のある日、

翌88年10月にロンドンPOが四年ぶりに来日、

そして指揮をテンシュテットとビシュコフが担当するという広告が掲載されました。

ただ正直これは実現しないであろうと思いました。

なぜなら病を患ったテンシュテットの日本公演など、

当時はまったく不可能と思えたたからでした。

翌年初め、テンシュテットが前年暮れの12月13日から18日にかけて、

ジェシー・ノーマンとワーグナーの曲集を録音したという話しを聞きました。

が、それでも10月の来日は無いという気持ちは変わりませんでした。

その後同行指揮者がビシュコフからスラットキンに変わり、

プログラムが発表され、チケットも発売されはじめました。

だがその売れ行きはそれほど好調ではありませんでした。

プログラムに定評のあるマーラーが無いという事もありますが、

それ以上の健康上の問題があることを誰もが思っていましたし、

最後はスラットキンが全公演を指揮することになるだろうと。

ですが状況は徐々に変わっていきました。

テンシュテットが久しぶりにコンサートの指揮台に立ちワーグナーを指揮、

アンコールに「ワルキューレの騎行」まで指揮したいう情報が入り、

さらに

「本人はきわめて健康を回復し今では室内で軽くジャンプできるほどまで体力がもどった」

という記事が紹介されたのです。

この時はじめてこの公演は行われるのではないかという気がしたものでした。

こうして月日は立ち公演のある10月を向かえ、

自分もこの頃には公演のチケットを購入を済ませました。

この時点でも危惧された指揮者の変更等の記事が出る気配もなく、

来日の準備は着々と進んでいきました。

そしてテンシュテットが無事来日したという話しが伝わりました。

こうして1988年公演の初日を迎えることになりました。

1988年10月15日:市川市文化会館

クラウス・テンシュテット指揮

ロンドン・フィルハーモニー

ベートーヴェン/「エグモント」序曲

Rシュトラウス/交響詩「ドン・ファン」

ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」

10月15日(土)の市川市文化会館における日本公演初日の日は、

自分にとって今でも忘れることのできない一日となっています。

朝起きてまず新聞をみ、

公演の指揮者変更等の記事がでてないことを確かめまずホッとし、

そしてその後出かけるまで、

急にニュースが入るのではないかと、

気になってたまらない状態が続きました。

今のようにネットの無い時代ですから、

もうこのあたりの事は、

会場に行かないとわからないという、

そういう状況でした。

夕方会場最寄りの駅で降りた後、

とにかくなんともいえない不安混じり気持ちで会場へ向かいました。

会場前に着くとそこには

「クラウス・テンシユテット指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団演奏会」

という場違いなくらい大きな立て看板が、

これまた大きな文字が白地に黒く書かれて立っていました。

このとにかく大きな看板の存在にもかかわらず、

「まだ安心は出来ない」

という気持ちがとにかくありました。

会場に入りプログラムを購入。

こちらも白地に黒の文字だけという、

ひじょうにシンプルなデザインの表紙でしたが、

これは当時昭和天皇の体調が思わしくなく、

賑やかなもの華やかなものを自粛するという、

そういう雰囲気が当時世間にはあったので、

それに沿ったデザインだったようです。

前述した会場の看板のの色使いもそうだったと思います。

その後会場に入りこれといったアナウンスもなく、

開演時間を告げるブザーがなりました。

会場はほぼ満員。

この時、突然予期せぬ場内アナウンスが始まりました。

これには一瞬死ぬほど驚いたのですが、

それは「アラーム付き時計のアラーム解除のお願い」でした。

このためすぐに安堵したのですが、

このアナウンスが始まった瞬間、

自分だけではなく、

会場全体が一瞬凍りついた雰囲気になってしまいました。

会場にいる全員が自分と同じ気持ちだというのこのときわかりました。

しばらくしてオーケストラが現われ、

そしてテンシュテットをこよなく尊敬する名コンサート・マスター、

デヴィット・ノーランがあらわれ、

その後チューニングが行われ、後は指揮者の登場待ちとなりまし た。

ですがこの場に及んでも、

「万が一」

という最悪の事がまだ脳裏にあり、

会場全体も極度に静まりかえった状態になっていました。

そしてしばらくしてついに舞台にテンシュテットがゆっくりと姿をみせました。

この時の会場の凄まじい拍手と歓声は演奏前としては異例なものとなりました。

それは死地から生還した一人の人間を、

心からたたえるものであったように感じました。

自分の経験で指揮者の登場にここまで大きな拍手が起きたのは、

この三年後のチェコフィルとともに来日した、

ラファエル・クーベリックくらいかもしれません。

万雷の拍手がおさまると、

テンシュテットは指揮台に上がり、

譜面台上の楽譜をめくり、

そして一息入れから指揮棒を振り下ろしました。

「エグモント」序曲。

冒頭、

それは けっして大きな音ではないものの、

きわめてしっかりとした確信にみちた、

そして自らの復活を告げる力強い響きでした。

こうしてこの演奏会ははじまりました。

この演奏会は自分の経験したものでも特別なもののひとつとなっています。

なかでも後半に演奏された、

ホルン6人を2人のトランペットの左に横一列に並ばせた、

ベートーヴェンの「英雄」は特筆すべきものでした。

第一楽章はどちらかというと慎重な運びで、

フォルムの自然な美しさが印象として残るものでした。

そして第二楽章。

最初の弦が鳴った瞬間一瞬ぞっとさせられてしまいました。

透明感のあるそれでいてなにか深淵を覗き込むような、

底知れない戦慄のようなものを感じてしまったからです。

それにしてもこの時の「英雄」はテンシュテットは、

自分をこの曲になぞらえていたのではないかと思われた程で、

これは死地からの生還を果たしたものだけに許される音楽のようでした。

いまでもこの楽章におけるこのときの演奏は、

ある意味特別なものとして自分の記憶に深く刻み込まれたものとなっています。

躍動感と風格のある第三楽章。

そして最後にホルン6人が全員で吹奏するという、

壮大なスケールをもった終楽章もあまりに素晴らしく、

今後この「英雄」を超える演奏に出あえないのではないかというくらい、

完全に圧倒されつくしてしまいました。

演奏終了後の何度も舞台によびだされ、

その後オケが退場しはじめても拍手はやむことはなく、

会場内はスタンディング・オベーション。

そしてテンシュテットが舞台にひとり登場した時

聴衆はこの日最大の拍手と歓声を贈り続けました。

このときそれを見つめながらなかなかその場を立ち去ろうとしない、

多くのロンドンフィルの面々の笑顔は今でも強く印象に残っています。

その後テンシュテットは、

多少のアクシデントに見舞われたものの、

東京と大阪の残り四公演を指揮されました。

この時のサントリーホールでのワーグナーコンサートは、

現在DVDも発売されており、

さらに二か月後にはロンドンで、

あの凄まじいマーラーの5番を指揮し録音もしています。

その後テンシュテットはいくつもの素晴らしい演奏会を行い、

それらの多くは録音もされ現在発売もされています。

残念な事にその後予定されていた1992年の来日公演は、

来日直後に体調を崩しそのまま指揮台に上がることなく帰国されたため、

テンシュテットの日本公演はこの1988年のそれが最後になってしまいました。

すでにテンシュテットが最後に日本で指揮してから、

三十年近くが経過してしまいしまたが、

幸いにして多くの良好な録音が遺されているのが幸いです。

ただできれば

1988年の昭和女子大で演奏されそして録音もされた、

初日市川と同じプログラムのそれも、

いつかCD化してほしいと願わずにはいられません。

〆

少し加筆してここに再掲載します。

来年(2018)が没後20年ということもありますので。

クラウス・テンシュテットが初来日したのは1984年の4月で、

手兵のロンドンPOとの公演でした。

このときはすでに発売されていたLPや海外での彼の評価の高さから、

前評判がたいへんたかい公演となりました。

この公演は期待に違わぬものとなり、

特にマーラーは大きな評判をよびました。

ただ個人的には、

このときのテンシュテット人気は、

どこかレコード会社が無理やりつくったようなイメージがあり、

自分はあまりこの公演を意識していませんでした。

この公演の後、

テンシュテットはご存知のとおり大きな病に倒れ、

ロンドンPOのトップの座を降りることとなりました。

それからテンシュテットの活動の知らせはかなり断続的なものとなり、

ある意味いつ新聞の死亡欄に名前が掲載されてもおかしくないような、

そんな雰囲気の月日がたっていきました。

その間自分はテンシュテットの録音をいくつか聴き、

彼の人気が無理やりつくりあげられたものではなく、

それ相応の実力からきているという印象を受け、

一度聴いてみなければわからない指揮者という、

そういう存在に遅まきながらなっていきました。

そんな1987年のある日、

翌88年10月にロンドンPOが四年ぶりに来日、

そして指揮をテンシュテットとビシュコフが担当するという広告が掲載されました。

ただ正直これは実現しないであろうと思いました。

なぜなら病を患ったテンシュテットの日本公演など、

当時はまったく不可能と思えたたからでした。

翌年初め、テンシュテットが前年暮れの12月13日から18日にかけて、

ジェシー・ノーマンとワーグナーの曲集を録音したという話しを聞きました。

が、それでも10月の来日は無いという気持ちは変わりませんでした。

その後同行指揮者がビシュコフからスラットキンに変わり、

プログラムが発表され、チケットも発売されはじめました。

だがその売れ行きはそれほど好調ではありませんでした。

プログラムに定評のあるマーラーが無いという事もありますが、

それ以上の健康上の問題があることを誰もが思っていましたし、

最後はスラットキンが全公演を指揮することになるだろうと。

ですが状況は徐々に変わっていきました。

テンシュテットが久しぶりにコンサートの指揮台に立ちワーグナーを指揮、

アンコールに「ワルキューレの騎行」まで指揮したいう情報が入り、

さらに

「本人はきわめて健康を回復し今では室内で軽くジャンプできるほどまで体力がもどった」

という記事が紹介されたのです。

この時はじめてこの公演は行われるのではないかという気がしたものでした。

こうして月日は立ち公演のある10月を向かえ、

自分もこの頃には公演のチケットを購入を済ませました。

この時点でも危惧された指揮者の変更等の記事が出る気配もなく、

来日の準備は着々と進んでいきました。

そしてテンシュテットが無事来日したという話しが伝わりました。

こうして1988年公演の初日を迎えることになりました。

1988年10月15日:市川市文化会館

クラウス・テンシュテット指揮

ロンドン・フィルハーモニー

ベートーヴェン/「エグモント」序曲

Rシュトラウス/交響詩「ドン・ファン」

ベートーヴェン/交響曲第3番「英雄」

10月15日(土)の市川市文化会館における日本公演初日の日は、

自分にとって今でも忘れることのできない一日となっています。

朝起きてまず新聞をみ、

公演の指揮者変更等の記事がでてないことを確かめまずホッとし、

そしてその後出かけるまで、

急にニュースが入るのではないかと、

気になってたまらない状態が続きました。

今のようにネットの無い時代ですから、

もうこのあたりの事は、

会場に行かないとわからないという、

そういう状況でした。

夕方会場最寄りの駅で降りた後、

とにかくなんともいえない不安混じり気持ちで会場へ向かいました。

会場前に着くとそこには

「クラウス・テンシユテット指揮ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団演奏会」

という場違いなくらい大きな立て看板が、

これまた大きな文字が白地に黒く書かれて立っていました。

このとにかく大きな看板の存在にもかかわらず、

「まだ安心は出来ない」

という気持ちがとにかくありました。

会場に入りプログラムを購入。

こちらも白地に黒の文字だけという、

ひじょうにシンプルなデザインの表紙でしたが、

これは当時昭和天皇の体調が思わしくなく、

賑やかなもの華やかなものを自粛するという、

そういう雰囲気が当時世間にはあったので、

それに沿ったデザインだったようです。

前述した会場の看板のの色使いもそうだったと思います。

その後会場に入りこれといったアナウンスもなく、

開演時間を告げるブザーがなりました。

会場はほぼ満員。

この時、突然予期せぬ場内アナウンスが始まりました。

これには一瞬死ぬほど驚いたのですが、

それは「アラーム付き時計のアラーム解除のお願い」でした。

このためすぐに安堵したのですが、

このアナウンスが始まった瞬間、

自分だけではなく、

会場全体が一瞬凍りついた雰囲気になってしまいました。

会場にいる全員が自分と同じ気持ちだというのこのときわかりました。

しばらくしてオーケストラが現われ、

そしてテンシュテットをこよなく尊敬する名コンサート・マスター、

デヴィット・ノーランがあらわれ、

その後チューニングが行われ、後は指揮者の登場待ちとなりまし た。

ですがこの場に及んでも、

「万が一」

という最悪の事がまだ脳裏にあり、

会場全体も極度に静まりかえった状態になっていました。

そしてしばらくしてついに舞台にテンシュテットがゆっくりと姿をみせました。

この時の会場の凄まじい拍手と歓声は演奏前としては異例なものとなりました。

それは死地から生還した一人の人間を、

心からたたえるものであったように感じました。

自分の経験で指揮者の登場にここまで大きな拍手が起きたのは、

この三年後のチェコフィルとともに来日した、

ラファエル・クーベリックくらいかもしれません。

万雷の拍手がおさまると、

テンシュテットは指揮台に上がり、

譜面台上の楽譜をめくり、

そして一息入れから指揮棒を振り下ろしました。

「エグモント」序曲。

冒頭、

それは けっして大きな音ではないものの、

きわめてしっかりとした確信にみちた、

そして自らの復活を告げる力強い響きでした。

こうしてこの演奏会ははじまりました。

この演奏会は自分の経験したものでも特別なもののひとつとなっています。

なかでも後半に演奏された、

ホルン6人を2人のトランペットの左に横一列に並ばせた、

ベートーヴェンの「英雄」は特筆すべきものでした。

第一楽章はどちらかというと慎重な運びで、

フォルムの自然な美しさが印象として残るものでした。

そして第二楽章。

最初の弦が鳴った瞬間一瞬ぞっとさせられてしまいました。

透明感のあるそれでいてなにか深淵を覗き込むような、

底知れない戦慄のようなものを感じてしまったからです。

それにしてもこの時の「英雄」はテンシュテットは、

自分をこの曲になぞらえていたのではないかと思われた程で、

これは死地からの生還を果たしたものだけに許される音楽のようでした。

いまでもこの楽章におけるこのときの演奏は、

ある意味特別なものとして自分の記憶に深く刻み込まれたものとなっています。

躍動感と風格のある第三楽章。

そして最後にホルン6人が全員で吹奏するという、

壮大なスケールをもった終楽章もあまりに素晴らしく、

今後この「英雄」を超える演奏に出あえないのではないかというくらい、

完全に圧倒されつくしてしまいました。

演奏終了後の何度も舞台によびだされ、

その後オケが退場しはじめても拍手はやむことはなく、

会場内はスタンディング・オベーション。

そしてテンシュテットが舞台にひとり登場した時

聴衆はこの日最大の拍手と歓声を贈り続けました。

このときそれを見つめながらなかなかその場を立ち去ろうとしない、

多くのロンドンフィルの面々の笑顔は今でも強く印象に残っています。

その後テンシュテットは、

多少のアクシデントに見舞われたものの、

東京と大阪の残り四公演を指揮されました。

この時のサントリーホールでのワーグナーコンサートは、

現在DVDも発売されており、

さらに二か月後にはロンドンで、

あの凄まじいマーラーの5番を指揮し録音もしています。

その後テンシュテットはいくつもの素晴らしい演奏会を行い、

それらの多くは録音もされ現在発売もされています。

残念な事にその後予定されていた1992年の来日公演は、

来日直後に体調を崩しそのまま指揮台に上がることなく帰国されたため、

テンシュテットの日本公演はこの1988年のそれが最後になってしまいました。

すでにテンシュテットが最後に日本で指揮してから、

三十年近くが経過してしまいしまたが、

幸いにして多くの良好な録音が遺されているのが幸いです。

ただできれば

1988年の昭和女子大で演奏されそして録音もされた、

初日市川と同じプログラムのそれも、

いつかCD化してほしいと願わずにはいられません。

〆

アレクサンドル・ガウクのインタビュー [クラシック百物語]

1958年4月。

ソ連指揮者界の大御所、

アレクサンドル・ガウク(1893-1963)が、

病気の弟子、ムラヴィンスキーに代わって、

レニングラード・フィルハーモニーの指揮者として来日した。

彼はその時、

招聘元だった朝日新聞のインタビューにいろいろと応えている。

それを以下に記しておきたい。

※

私の理想的な指揮者といえばアルトゥール・ニキシュである。

彼の私に与えた最初の印象はいつまでも残るであろう。

特に彼に教えられたことはオーケストラというものが、

ピアノのキイのような機械でなく、

生きている人間によって作られているということである。

たまに音楽の解釈について

オーケストラとの相違があり得るということを知らなければならない。

そこでオーケストラを圧迫してはいけない。

十九世紀後半から二十世紀にかけて指揮者に二つのタイプがあらわれた。

その一つはグスタフ・マーラーのタイプで、

もう一つはニキシュのタイプである。

マーラーは偉大な指揮者であったが、

私は残念ながら彼に会ったことがないが、

彼がオーケストラを圧迫するタイプであるという話をきいた。

一生懸命に練習してもオーケストラを圧迫すると、

演奏会当日、せっかくの練習の三割ぐらいは消滅してしまう。

ニキシュの場合はすべてを微笑をもって

オーケストラに納得させて全然圧迫することがなかった。

またクレンペラーのような指揮者も実にすばらしい演奏会をやったが、

練習の時には必ず何か大騒ぎなしにはすまなかった。

それに反してブルーノ・ワルターは

彼のやさしい指揮ぶりと微笑をもって

オーケストラを自分の思うままにさせることに成功している。

ニキシュに与えられた印象が非常に強かったとはいえ、

別に彼をまねしようとは思っていない。

特に彼のあまりにもやわらかい女性的とでもいえるような性質は

今日のわれわれの感覚にはむかない。

例えば「悲愴交響曲」の時にも聴衆を泣かすのみでなく

自分も指揮台で泣いたくらいであった。

しかし、われわれは今日、

この同じチャイコフスキーの曲をもっと堅い古典的な解釈で演奏するようになった。

ニキシュは必ず譜面をおいて指揮したが、

二十世紀になって二、三十年このかた暗譜で指揮するのがはやってきた。

私は大阪で指揮した時、

チャイコフスキーの第四番の交響曲は譜面なしであったが、

悲愴交響曲の時は譜面をおいた。

譜面をおいても実は音楽を暗記してよくのみこんでいるのはもちろんであるが、

やはり場合によって細かい点をたしかめるために譜面をおきたい時もある。

また音楽を十分に知っていても原則として必ず譜面を使う指揮者もいる。

チェコスロヴァキアの有名なターリヒもその例である。

※

私は現在モスクワ放送交響楽団の常任指揮者を勤めているが、

レニングラード交響楽団とは昔から深い縁があるので、

ムラビンスキー氏が急病で旅行できなくなった時、

こんどの指揮を喜んで引き受けた。

レニングラード交響楽団は世界中の有名な指揮者のもとに演奏したことがあるが、

なかでもニキシュ、フリート、クレンペラー、

ターリヒ、アンセルメ、モントゥ、ワルター、

などの名前を特にあげたい。

この交響楽団は

ソ連のオーケストラの中で一番演奏の仕上げられた団体だといえよう。

その音響が美しく、ダイナミックで熱があり、

演奏表現が細かく、またレパートリーが極めて広い。

彼らの特徴は勉強ずきで、

各楽器の技術上のことはグループが仲間同士で

首席奏者の指導のもとに細かく練習しているから、

指揮者が出てくる練習の時には、もはや技術的な問題はなにも残らず、

ただ音楽をするだけである。

このような方法では三、四回の練習で

他のオーケストラ七、八回の練習を必要とする同じ成績があげられる。

※

日本の聴衆はたいへん熱心で

演奏会場はまことに寺院のような静けさで感心した。

日本人は音楽が好きで、特にチャイコフスキーは人気があることを知ったが、

演奏中はピアニシモの時だけでなく、

フォルティシモの時でさえなんの音もせず、

ただ熱心にきいていてくれる。

このような聴衆は演奏する音楽家のためにも

すばらしいインスピレーションを与えてくれる。

たまには演奏中、写真機の音やフラッシュがじゃまになったが、

日本に来ている客としてあまり苦情はいうべきでないと思う。

なお、日本の聴衆について私をびっくりさせたことは

五月十四日、一万四千人のために行う予定の大衆音楽会についてのことである。

この場合むしろ軽いプログラムを作ってシンフォニーを入れないでおいたところ、

聴衆の代表がわれわれを訪ねて、

チャイコフスキーの第四番の交響曲を入れてほしいと申し出てきた。

これは何よりも日本の音楽を楽しむ聴衆の高い教養を物語っていると思う。

尚、このとき余談として

※

夜中の二時にホテルの近所で、なにか食べ物を売って車を押している人が、

オーボエみたいな楽器をならしていた。

というコメントをしていました。

ガウクとレニングラードフィルが来日したこの時代、

都心のど真ん中の国際的ホテルの側で、

深夜二時に屋台のラーメン屋さんが営業をしていた時代だったことを知ったとき、

最新鋭のジェット機でやってきたレニングラードフィルと、

古きよき時代の屋台のラーメン屋さんというこのコントラストが、

なんともちょっと不思議かつ微笑ましく思えたものでした。

1958年レニングラードフィル日程

指揮者:

アレクサンドル・ガウク、

クルト・ザンデルリンク、

アルヴィド・ヤンソンス

4月15日:フェスティバルホール(指揮/ガウク)

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第4番

4月16日:フェスティバルホール(指揮/ガウク)

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第4番

4月18日:フェスティバルホール(指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/ハムレット

プロコフィエフ/協奏交響曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ブラームス/交響曲第4番

4月21日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第4番

4月22日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

グラズノフ/ライモンタ゜、組曲

チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ

4月24日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/ハムレット

プロコフィエフ/協奏交響曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ブラームス/交響曲第4番

4月25日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/ハムレット

プロコフィエフ/協奏交響曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ブラームス/交響曲第4番

4月27日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

4月28日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

4月29日:新宿コマ劇場(指揮/ヤンソンス)

ドヴォルザーク/交響曲第9番

プロコフィエフ/交響曲第7番

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月1日:フェスティバルホール(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

5月2日フェスティバルホール(指揮/ヤンソンス)

ドヴォルザーク/交響曲第9番

プロコフィエフ/交響曲第7番

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月3日:フェスティバルホール(指揮/ガウク)

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

グラズノフ/ライモンダ、組曲

チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ

5月5日;八幡製鉄体育館(指揮/ヤンソンス)

グリエール/青銅の騎士、偉大なる都への諸歌

グリンカ/イワンスサーニン、ワルツとクラコヴィアック

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

グラズノフ/ライモンダ、組曲

カバレフスキー/コラブルニョン、序曲

ハチャトゥリアン/バレエ音楽からの組曲

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月6日:福岡スポーツセンター(指揮/ヤンソンス)

ドヴォルザーク/交響曲第9番

プロコフィエフ/交響曲第7番

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月8日:名古屋市公会堂(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

5月11日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

ベートーヴェン/エグモント、序曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第6番

5月12日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

チャイコフスキー/交響曲第6番

グラズノフ/ライモンダ、組曲

チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ

5月14日:東京体育館

グリンカ/ルスランとリュドミラ

チャイコフスキー/白鳥の湖、序曲~白鳥の踊り~ワルツ(以上指揮/ヤンソンス)

チャイコフスキー/ロココの主題による変奏曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第15番

ハイドン/弦楽のセレナーデ

ブラームス/ハンガリー舞曲第1番(以上指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/交響曲第4番(指揮/ガウク)

尚、全公演終了後20日に帰国するまでの数日間、

オケは箱根を中心に日本での余暇をたのしみ、

ありとあらゆるところで、楽器、電化製品、服、絵葉書等のお土産を買い、

その量はトラック二台分になったそうです。

(特に広島では絵葉書を買い求める団員が多かったのですが、そのうちの一人が「こんな美しい街が一瞬に消えたことは恐ろしいことだ」というコメントを残しています。)

〆

このときの来日公演のCDのひとつ。

ソ連指揮者界の大御所、

アレクサンドル・ガウク(1893-1963)が、

病気の弟子、ムラヴィンスキーに代わって、

レニングラード・フィルハーモニーの指揮者として来日した。

彼はその時、

招聘元だった朝日新聞のインタビューにいろいろと応えている。

それを以下に記しておきたい。

※

私の理想的な指揮者といえばアルトゥール・ニキシュである。

彼の私に与えた最初の印象はいつまでも残るであろう。

特に彼に教えられたことはオーケストラというものが、

ピアノのキイのような機械でなく、

生きている人間によって作られているということである。

たまに音楽の解釈について

オーケストラとの相違があり得るということを知らなければならない。

そこでオーケストラを圧迫してはいけない。

十九世紀後半から二十世紀にかけて指揮者に二つのタイプがあらわれた。

その一つはグスタフ・マーラーのタイプで、

もう一つはニキシュのタイプである。

マーラーは偉大な指揮者であったが、

私は残念ながら彼に会ったことがないが、

彼がオーケストラを圧迫するタイプであるという話をきいた。

一生懸命に練習してもオーケストラを圧迫すると、

演奏会当日、せっかくの練習の三割ぐらいは消滅してしまう。

ニキシュの場合はすべてを微笑をもって

オーケストラに納得させて全然圧迫することがなかった。

またクレンペラーのような指揮者も実にすばらしい演奏会をやったが、

練習の時には必ず何か大騒ぎなしにはすまなかった。

それに反してブルーノ・ワルターは

彼のやさしい指揮ぶりと微笑をもって

オーケストラを自分の思うままにさせることに成功している。

ニキシュに与えられた印象が非常に強かったとはいえ、

別に彼をまねしようとは思っていない。

特に彼のあまりにもやわらかい女性的とでもいえるような性質は

今日のわれわれの感覚にはむかない。

例えば「悲愴交響曲」の時にも聴衆を泣かすのみでなく

自分も指揮台で泣いたくらいであった。

しかし、われわれは今日、

この同じチャイコフスキーの曲をもっと堅い古典的な解釈で演奏するようになった。

ニキシュは必ず譜面をおいて指揮したが、

二十世紀になって二、三十年このかた暗譜で指揮するのがはやってきた。

私は大阪で指揮した時、

チャイコフスキーの第四番の交響曲は譜面なしであったが、

悲愴交響曲の時は譜面をおいた。

譜面をおいても実は音楽を暗記してよくのみこんでいるのはもちろんであるが、

やはり場合によって細かい点をたしかめるために譜面をおきたい時もある。

また音楽を十分に知っていても原則として必ず譜面を使う指揮者もいる。

チェコスロヴァキアの有名なターリヒもその例である。

※

私は現在モスクワ放送交響楽団の常任指揮者を勤めているが、

レニングラード交響楽団とは昔から深い縁があるので、

ムラビンスキー氏が急病で旅行できなくなった時、

こんどの指揮を喜んで引き受けた。

レニングラード交響楽団は世界中の有名な指揮者のもとに演奏したことがあるが、

なかでもニキシュ、フリート、クレンペラー、

ターリヒ、アンセルメ、モントゥ、ワルター、

などの名前を特にあげたい。

この交響楽団は

ソ連のオーケストラの中で一番演奏の仕上げられた団体だといえよう。

その音響が美しく、ダイナミックで熱があり、

演奏表現が細かく、またレパートリーが極めて広い。

彼らの特徴は勉強ずきで、

各楽器の技術上のことはグループが仲間同士で

首席奏者の指導のもとに細かく練習しているから、

指揮者が出てくる練習の時には、もはや技術的な問題はなにも残らず、

ただ音楽をするだけである。

このような方法では三、四回の練習で

他のオーケストラ七、八回の練習を必要とする同じ成績があげられる。

※

日本の聴衆はたいへん熱心で

演奏会場はまことに寺院のような静けさで感心した。

日本人は音楽が好きで、特にチャイコフスキーは人気があることを知ったが、

演奏中はピアニシモの時だけでなく、

フォルティシモの時でさえなんの音もせず、

ただ熱心にきいていてくれる。

このような聴衆は演奏する音楽家のためにも

すばらしいインスピレーションを与えてくれる。

たまには演奏中、写真機の音やフラッシュがじゃまになったが、

日本に来ている客としてあまり苦情はいうべきでないと思う。

なお、日本の聴衆について私をびっくりさせたことは

五月十四日、一万四千人のために行う予定の大衆音楽会についてのことである。

この場合むしろ軽いプログラムを作ってシンフォニーを入れないでおいたところ、

聴衆の代表がわれわれを訪ねて、

チャイコフスキーの第四番の交響曲を入れてほしいと申し出てきた。

これは何よりも日本の音楽を楽しむ聴衆の高い教養を物語っていると思う。

尚、このとき余談として

※

夜中の二時にホテルの近所で、なにか食べ物を売って車を押している人が、

オーボエみたいな楽器をならしていた。

というコメントをしていました。

ガウクとレニングラードフィルが来日したこの時代、

都心のど真ん中の国際的ホテルの側で、

深夜二時に屋台のラーメン屋さんが営業をしていた時代だったことを知ったとき、

最新鋭のジェット機でやってきたレニングラードフィルと、

古きよき時代の屋台のラーメン屋さんというこのコントラストが、

なんともちょっと不思議かつ微笑ましく思えたものでした。

1958年レニングラードフィル日程

指揮者:

アレクサンドル・ガウク、

クルト・ザンデルリンク、

アルヴィド・ヤンソンス

4月15日:フェスティバルホール(指揮/ガウク)

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第4番

4月16日:フェスティバルホール(指揮/ガウク)

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第4番

4月18日:フェスティバルホール(指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/ハムレット

プロコフィエフ/協奏交響曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ブラームス/交響曲第4番

4月21日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

グリンカ/ルスランとリュドミラ、序曲

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第4番

4月22日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

グラズノフ/ライモンタ゜、組曲

チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ

4月24日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/ハムレット

プロコフィエフ/協奏交響曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ブラームス/交響曲第4番

4月25日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/ハムレット

プロコフィエフ/協奏交響曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ブラームス/交響曲第4番

4月27日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

4月28日:新宿コマ劇場(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

4月29日:新宿コマ劇場(指揮/ヤンソンス)

ドヴォルザーク/交響曲第9番

プロコフィエフ/交響曲第7番

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月1日:フェスティバルホール(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

5月2日フェスティバルホール(指揮/ヤンソンス)

ドヴォルザーク/交響曲第9番

プロコフィエフ/交響曲第7番

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月3日:フェスティバルホール(指揮/ガウク)

ショスタコーヴィチ/交響曲第5番

グラズノフ/ライモンダ、組曲

チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ

5月5日;八幡製鉄体育館(指揮/ヤンソンス)

グリエール/青銅の騎士、偉大なる都への諸歌

グリンカ/イワンスサーニン、ワルツとクラコヴィアック

ムソルグスキー/ホヴァンシチナ、前奏曲

グラズノフ/ライモンダ、組曲

カバレフスキー/コラブルニョン、序曲

ハチャトゥリアン/バレエ音楽からの組曲

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月6日:福岡スポーツセンター(指揮/ヤンソンス)

ドヴォルザーク/交響曲第9番

プロコフィエフ/交響曲第7番

チャイコフスキー/イタリア奇想曲

5月8日:名古屋市公会堂(指揮/ザンデルリンク)

ラフマニノフ/交響曲第3番

チャイコフスキー/交響曲第5番

5月11日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

ベートーヴェン/エグモント、序曲

モーツァルト/交響曲第39番

チャイコフスキー/交響曲第6番

5月12日:日比谷公会堂(指揮/ガウク)

チャイコフスキー/交響曲第6番

グラズノフ/ライモンダ、組曲

チャイコフスキー/フランチェスカ・ダ・リミニ

5月14日:東京体育館

グリンカ/ルスランとリュドミラ

チャイコフスキー/白鳥の湖、序曲~白鳥の踊り~ワルツ(以上指揮/ヤンソンス)

チャイコフスキー/ロココの主題による変奏曲(VC/ロストロポーヴィチ)

ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第15番

ハイドン/弦楽のセレナーデ

ブラームス/ハンガリー舞曲第1番(以上指揮/ザンデルリンク)

チャイコフスキー/交響曲第4番(指揮/ガウク)

尚、全公演終了後20日に帰国するまでの数日間、

オケは箱根を中心に日本での余暇をたのしみ、

ありとあらゆるところで、楽器、電化製品、服、絵葉書等のお土産を買い、

その量はトラック二台分になったそうです。

(特に広島では絵葉書を買い求める団員が多かったのですが、そのうちの一人が「こんな美しい街が一瞬に消えたことは恐ろしいことだ」というコメントを残しています。)

〆

このときの来日公演のCDのひとつ。

ラルフ・ヴォタペックの「ラプソディ・イン・ブルー」を聴く。 [クラシック百物語]

※以前書いたものに追加情報を後半に付加。

ラルフ・ヴォタペックというアメリカのベテランピアニストがいる。

知る人ぞ知る現役最高のガーシュウィンスペシャリストのひとりでもある。

彼が17才の時ミルウォーキーで、

ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」の初演を指揮した、

あのポール・ホワイトマンと共演したということを以前書いたが、

最近その彼が弾いた「ラプソディ・イン・ブルー」を聴くことができた。

といってもこれは発売されているというものではなく、

ある方がアメリカの地方オケのライブ放送をいろいろ録音したものの中に、

偶然それが入っていたものを聴かせてもらったというのがそれ。

いろいろ調べてみるとどうもこれらしい。

http://lakeforestsymphony.org/past-concerts/#OpeningGala=

http://lakeforestsymphony.org/listen-and-learn/

レイク・フォレスト交響楽団の2013年シーズンのオープニングコンサート。

そのときの前半の二曲目に演奏されたようだ。

指揮はウラディーミル・クレノヴィッチ。

かつてクルト・マズアの助手をしていたようだが、

いろいろと苦労をした人らしい。

で、聴いた感想なのですが、

シーズンオープニングということで、

オケの管がやや粗かったり、

前半エンジンがなかなかかからなかったことや、

指揮者がこの曲に不慣れなのではないかという感じがあり、

そこの部分にややピアニストが気持ちをとられたような感があるためか、

多少のライブにつきもののキズ等はあるものの、

これは今まで聴いた同曲でもなかなかユニークなものとなっていた。

なんというのか場所によって、

ここはクラシック風、ここはジャズ風、

というように曲想によってかなり弾き分けているということだ。

これはガーシュウィンのこの当時のこういう曲を書く上で、

じつはまだまだいろいろなものが混在していたということを、

弾き方で表出させているようなはなはだユニークなものだった。

ただだからといって学究的なものにこの演奏がなっていたかというと、

じつは全然そうではなく、

なかなかな愉しい雰囲気なものに全体が満ちたものとなっている。

また細かいところの表情づけがなかなか粋なセンスがあり、

ちょっとお洒落な趣や、

ノスタルジックな哀愁感も備えたものとなっていた。

ヴォタペックはこの曲をとても得意にしているようですが、

子供の頃から好きだったのか、

それとも前述したホワイトマンとの共演がきっかけかは分かりませんが、

とにかくこれはいろんな意味でユニークで、

そしてこの曲のもつ今まで気づかなかった部分をいろいろと感じさせてくれる、

なかなかの聴きものとなっています。

ただこれを聴いていると、

そろそろ同曲をできればちゃんとした状況下での公式録音でしてほしいと、

強く感じさせられた次第です。

尚、この演奏、完全全曲版による演奏のようなのですが、

これは従来ほとんどの演奏で割愛されている、

ガーシュウィン自らがカットしてしまった二か所の欠落部を、

その自筆稿から復活させたというものだそうです。

そんな彼の同曲の演奏(2017)がネットにアップされた。

https://www.youtube.com/watch?v=ywkfS0zWAA8

これは前述した演奏とは違う。

バックのオケが一般高校生によるオケということだが、

けっこう頑張っていて好感が持てる。

そして肝心のヴォタペックの方ですが、

基本的なものは前述したものと変わらないが、

明らかに今回の方が調子がいい。

最初こそオケに合わそうと気を使っていたものの、

途中からエンジンがかかり絶妙な演奏が展開されていく。

特に中間のソロが以降が秀逸で、

この曲の数ある演奏の中でも屈指のものとなっている。

今の演奏の多くがカジュアルな演奏なのに対し、

こちらは背広をちょっと着崩して着たような、

ちょっと昔気質のさりげない雰囲気の演奏で、

変に媚びず清潔で明快、

そしてちょっと小粋なニュアンスも味わえるものとなっている。

それとこの演奏、

実際聴かれた方によると音がとにかく綺麗だったとか。

(それがこの録音から分からないのが残念とのこと)

やはり一度ぜひ日本で聴いてみたいものです。

ラルフ・ヴォタペックというアメリカのベテランピアニストがいる。

知る人ぞ知る現役最高のガーシュウィンスペシャリストのひとりでもある。

彼が17才の時ミルウォーキーで、

ガーシュウィンの「ラプソディ・イン・ブルー」の初演を指揮した、

あのポール・ホワイトマンと共演したということを以前書いたが、

最近その彼が弾いた「ラプソディ・イン・ブルー」を聴くことができた。

といってもこれは発売されているというものではなく、

ある方がアメリカの地方オケのライブ放送をいろいろ録音したものの中に、

偶然それが入っていたものを聴かせてもらったというのがそれ。

いろいろ調べてみるとどうもこれらしい。

http://lakeforestsymphony.org/past-concerts/#OpeningGala=

http://lakeforestsymphony.org/listen-and-learn/

レイク・フォレスト交響楽団の2013年シーズンのオープニングコンサート。

そのときの前半の二曲目に演奏されたようだ。

指揮はウラディーミル・クレノヴィッチ。

かつてクルト・マズアの助手をしていたようだが、

いろいろと苦労をした人らしい。

で、聴いた感想なのですが、

シーズンオープニングということで、

オケの管がやや粗かったり、

前半エンジンがなかなかかからなかったことや、

指揮者がこの曲に不慣れなのではないかという感じがあり、

そこの部分にややピアニストが気持ちをとられたような感があるためか、

多少のライブにつきもののキズ等はあるものの、

これは今まで聴いた同曲でもなかなかユニークなものとなっていた。

なんというのか場所によって、

ここはクラシック風、ここはジャズ風、

というように曲想によってかなり弾き分けているということだ。

これはガーシュウィンのこの当時のこういう曲を書く上で、

じつはまだまだいろいろなものが混在していたということを、

弾き方で表出させているようなはなはだユニークなものだった。

ただだからといって学究的なものにこの演奏がなっていたかというと、

じつは全然そうではなく、

なかなかな愉しい雰囲気なものに全体が満ちたものとなっている。

また細かいところの表情づけがなかなか粋なセンスがあり、

ちょっとお洒落な趣や、

ノスタルジックな哀愁感も備えたものとなっていた。

ヴォタペックはこの曲をとても得意にしているようですが、

子供の頃から好きだったのか、

それとも前述したホワイトマンとの共演がきっかけかは分かりませんが、

とにかくこれはいろんな意味でユニークで、

そしてこの曲のもつ今まで気づかなかった部分をいろいろと感じさせてくれる、

なかなかの聴きものとなっています。

ただこれを聴いていると、

そろそろ同曲をできればちゃんとした状況下での公式録音でしてほしいと、

強く感じさせられた次第です。

尚、この演奏、完全全曲版による演奏のようなのですが、

これは従来ほとんどの演奏で割愛されている、

ガーシュウィン自らがカットしてしまった二か所の欠落部を、

その自筆稿から復活させたというものだそうです。

そんな彼の同曲の演奏(2017)がネットにアップされた。

https://www.youtube.com/watch?v=ywkfS0zWAA8

これは前述した演奏とは違う。

バックのオケが一般高校生によるオケということだが、

けっこう頑張っていて好感が持てる。

そして肝心のヴォタペックの方ですが、

基本的なものは前述したものと変わらないが、

明らかに今回の方が調子がいい。

最初こそオケに合わそうと気を使っていたものの、

途中からエンジンがかかり絶妙な演奏が展開されていく。

特に中間のソロが以降が秀逸で、

この曲の数ある演奏の中でも屈指のものとなっている。

今の演奏の多くがカジュアルな演奏なのに対し、

こちらは背広をちょっと着崩して着たような、

ちょっと昔気質のさりげない雰囲気の演奏で、

変に媚びず清潔で明快、

そしてちょっと小粋なニュアンスも味わえるものとなっている。

それとこの演奏、

実際聴かれた方によると音がとにかく綺麗だったとか。

(それがこの録音から分からないのが残念とのこと)

やはり一度ぜひ日本で聴いてみたいものです。

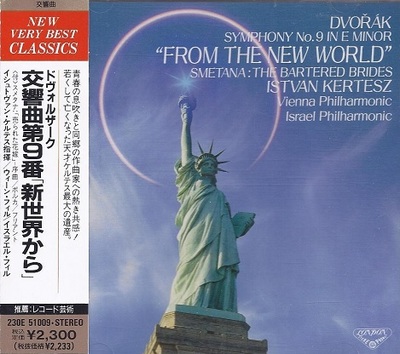

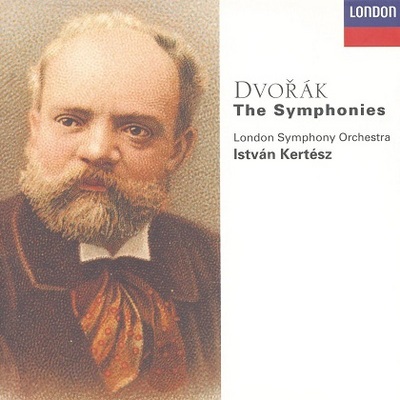

イシュトヴァン・ケルテスのこと [クラシック百物語]

イシュトヴァン・ケルテス

(Istvan Kertesz, 1929年8月28日 - 1973年4月16日)

彼の名前を聴くとクラシックファンの多くは、

ウィーンフィルと1961年に録音した、

同オケへのデビュー録音となった、

あのドヴォルザークの「新世界より」を思い出すと思う。

この録音は当時まだ三十代前半だった、

若き日の颯爽としたケルテスによる、

そのじつに爽快な演奏が話題となり、

未だにウィーンフィルの「新世界」の、

代表盤のひとつといわれるほどの評価を得ている。

だがケルテスのそれ以外の盤となると、

ケルテスのファン以外の人は、

一瞬考え込んでしまう人が多いと思う。

それは当時の、

そして今のケルテスの立ち位置によるところが大きい。

ケルテスは1929年生まれというから、

プレヴィン、ハイティンク、ドホナーニ、

さらにはアーノンクールあたりと同年齢で、

デッカで同時期に活躍していたマゼールよりひとつ年上、

ロンドン交響楽団で一緒に活躍していた、

コリン・デービスより二つ年下になる。

だが彼は不幸にして、

1973年4月に海で事故により亡くなった。

彼が上記した指揮者に比べ、

知名度が低い原因のひとつはこれだが、

正直に言うとじつはそれだけではない。

ケルテスはコダーイの門下だったが、

1956年に亡命し西側で活動を本格化させる。

デッカと契約した彼は、

ウィーンフィルとの「新世界」で絶賛される。

そしてロンドン交響楽団とも良好な関係を築き、

1964年に逝去したモントゥ―の後をつぎ、

同オケの首席指揮者に就任し、

1964年のロンドン響とのi二度目の来日公演にも、

コリン・テービスとともに同行している。

だがここからが問題だった、

オーケストラとは良好な関係だったものの、

公演における聴衆の反応と入りが、

前任者ほど芳しくなかったとの理由もあり、

たった三シーズンで解雇されてしまった。

もうひとつ音楽監督をつとめていた、

ケルン歌劇場とは良好な状態だったにもかかわらず、

このメジャーオケでの「失敗」はいろいろとあったようで、

クリ―ヴランドでの楽員からの圧倒的な支持にもかかわらず、

セル亡き後定期会員の減少に苦しんでいた事務方には、

ロンドンで「失敗」したケルテスを選ぶ選択肢はなく、

オケは集客力のあるマゼールをベルリンからよんだ。

その後ケルテスは1973年に、

カイルベルト亡き後首席指揮者が空席だった、

バンベルク交響楽団のそれに就く予定だったが、

それは先の事故ではたせなかった。

だがバンベルクには悪いが、

やはりケルテスが都落ちしたという印象は否めない。

またロンドン響は彼と同い年のプレヴィンがその任に就き、

ロンドン響とはその後10シーズン以上関係が続くこととなったのも、

ケルテスの評価にプラスにはならないものだった。

だがそんなケルテスにデッカもウィーンフィルも、

その関係を断つことはなかった。

それはおそらくこの指揮者の人柄と音楽性の賜物だろう。

ウィーンフィルはケルテスと「新世界」を録音した翌年には、

モーツァルトの33番と39番を、

さらに翌年にはシューベルトの「未完成」や「グレイト」、

それにモーツァルトの36番その他。

そして1964年にはブラームスの交響曲第2番を録音した。

このあたりのモーツァルトやブラームス

さらにはドヴォルザークあたりも、

カラヤンとの組み合わせによる、

交響曲集のような企画だったのかもしれないが、

このあたりの録音が後々ケルテスにとって伏線となっていく。

ウィーンとは1965年のモーツァルトのレクイエム以降

(これもカラヤンがウイーンを去った為に代行したのかも)

ロンドン響との仕事に集中したためウィーンとの録音が途絶えるが、

ロンドン響を辞した後、

デッカはウィーンフィルとの録音を開始する。

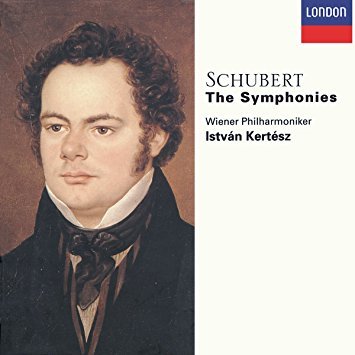

1970年に以前録音したシューベルトのそれがらみで、

交響曲全集の企画を立ち上げ4番と5番を録音、

そして翌年に残る1番から3番と6番を録音し、

ウィーンフィル初のシューベルト交響曲全集を完成させる。

これらは全集として日本でも1972年秋には発売されている。

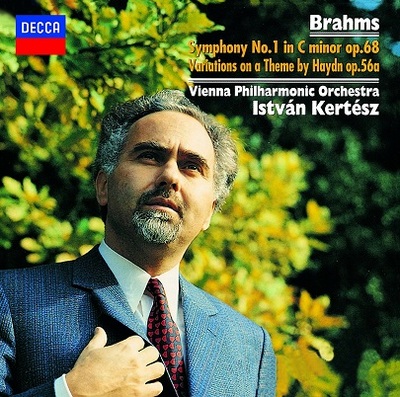

さらにその1972年から今度は2番がすでに録音されているブラームスと、

やはり何曲か録音されているモーツァルトの、

その各々の他の交響曲の録音がはじまる。

1972年にブラームスの4番、

そしてモーツァルトの25.29.35.40番を11月に録音、

翌年の2月から3月にかけてはブラームスの1番と3番、

そして「ハイドン変奏曲」の終曲を除くすべてが録音された。

このころにはこれらの録音や、

ロンドン響との数々の録音によって、

ケルテスの名前や評価が、

以前よりもかなり上がっていたという。

ハイドン変奏曲の終曲のみが、

何故このとき録音されなかったのかは分からないが、

ここでいったんセッションはお開き、

これがウィーンフィルにとって、

この指揮者と最後の録音になるとは、

この時誰が想像しただろう。

ケルテスはイスラエルフィルに客演するためテルアビブに向かい、

そして公演は成功を収めたという。

事故はその直後におきた。

当時このニュースはかなり大きなものとなった。

ウィーンフィルが録音されなかった「ハイドン変奏曲」の終曲を、

5月に指揮者無しで録音したのは、

この指揮者への深い哀悼の意のあらわれだったのだろう。

これらの録音は翌年6月に日本でもセットとして発売となった。

だがケルテスの死後、

せっかく上がった名声が急速に静まっていくのを感じたのは、

自分だけではないだろう。

ウィーンフィルによる録音は、

その後アバド、クライバー、ベーム、バーンスタインが、

次々と数を重ねていった。

しかもそのレパートリーのいくつかは、

ケルテスのそれとかぶるものが多く、

ブラームスの全集もベームやバーンスタインが、

モーツァルトの数曲もベームやレヴァイン、

同じくシューベルトもベームやクライバーによって、

曲目がかぶらないものであっても、

次第に忘れられてしまうようになっていった。

また他の録音も、

他の指揮者や団体の録音が増えるにつれ、

次第に脇へと追いやられていくようになった。

さらに彼が亡くなった1973年というのが、

指揮者が多く亡くなった年というのも不幸だった。

クレッキ、ホーレンシュタイン、クレンペラー、

イッセルシュテット、アンチェル、近衛秀麿、

他にも合唱指揮者のクルト・トーマス、

そしてシゲティ、カザルス、ブルーノ・マデルナも、

みなこの年に亡くなられたため、

ケルテスのニュースが永く目立つということがなかった。

そして年月が経ち、

いつの間にかウィーンフィルとの「新世界」くらいしか、

国内盤はみかけない時期すらあった。

この頃にはケルテスは、

早くして亡くなった中堅指揮者という、

そんな地味なイメージになっていた。

そしてそれは今でもあまり変わってはいないと思う。

とても残念な話です。

だがそんなケルテスの録音を、

今あらためて聴いみると、

驚く程不出来なものがなく、

またオケのモチベーションが高いことが伺える。

ロンドン響とのものもそうだけど、

ウィーンフィルがこれほど出来不出来なく、

全力を傾注した演奏を、

ひとりの指揮者でこれほど残しているのも特筆すべき事だろう。

フラームスは四曲とも、

かなりの水準の出来となっている。

一部であまり評判のよくない一番も、

自分には外連味なく真っ向勝負でいった潔さと、

それだけではない詩的な美しさも大事にした名演に聴こえる。

他の三曲は、

一番よりもさらに気合の入った劇的な表現で切り込んでいて、

しかもそれが空回りしていない。

これだけ熱気と推進力を持ちながら、

地面にしっかりと足をつけている演奏というのも珍しい。

これはシューベルトの全集にもいえるが、

こちらは曲のせいもあるけど、

より小回りとキレのいい、

しかもパンチが随所に効いた見事な演奏となっている。

シューベルトの4番や6番など、

これほど音楽と指揮者が一体化した演奏となると、

もうどうこう言うレベルのものではないと思う。

しかもそれらが、

ときおりピリオド系の演奏を先取りしているかのような、

そんな趣もたたえているせいか、

今聴いてもまったく古さを感じさせないものがある。

この時代を超越して、

古さを感じさせないのもケルテスの特長のひとつ。

これはロンドン響とのドヴォルザークやコダーイにもいえる。

そしてこれを当時のウィーンフィルとやったことも、

指揮者を選り好みするオケというだけでなく、

60年代から70年代というと、

ボスコフスキー、ヴェラー、ヘッツェルと、

とんでもないコンマスがいたウィーンフィルだけに、

また凄い事だといえるだろう。

因みに1973年の3月から4月にかけで、

ケルテスが最後の録音をした直後のウィーンフィルが、

日本で公演を行っている。

指揮はこれが初来日だったアバド。

もしこれがケルテスだったら、

この公演どんな評価になっていただろう。

また彼があと十年から二十年健在だったら、

彼の経歴はその後どうなり、

またどのような録音が遺されていったのか、

今考えるとほんとうに残念でならない。

また日本にも何度も来日してくれていただろうし、

バンベルク響だけでなく、

本当にウィーンフィルとも来日していたかもしれない。

そうなれば日本でのそれも、

また違ったものになっていただろう。

またもっと長生きしていれば、

ひょっとするとデュトワやベルティーニのように、

日本のオケのどこかにポストとして収まっていたかもしれない。

実際彼が客演した日本フィルでは、

ケルテスの評価は極めて高く、

そんな話があったらどこのオケも大歓迎だったろう。

だがそれはみな夢のまた夢。

今は遺された録音がすべて。

できればケルテスの録音が忘れられることなく、

末永く多くの人たちに聴き継がれる事を願いたい。

因みにケルテスが日本フィルに客演したのは、

1968年の5月でこれが再来日にして最後の来日。

当初はロンドン響との来日予定だったのが、

不況等の影響でロンドン響の来日が中止になったため

ケルテス単独での来日となったとのこと。

演奏されたのは二種類のプログラムで、

ベートーヴェン/エグモント、序曲

バルトーク/管弦楽のための協奏曲

ベートーヴェン/交響曲第7番

コダーイ/ハーリ・ヤーノシュ、組曲

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番(ロベール・カサドシュ)

ドボルザーク/交響曲第9番

前者の公演は映像として残っており、

現在もDVDで発売されている。

そしてこれからほどなくして、

ケルテスはロンドン交響楽団を去ってしまう。

因みに余談だが、

ケルテスがあと十年以上健在だったら

こんな音楽を奏でていたのではないかと、

個人的に思う録音がひとつある。

それは

モーツァルトの三つの行進曲より第1番ハ長調K.408の1。

1963年の11月という、

ケルテスとしては早い時期の録音だが、

その堂々とした風格と音楽の充実感と密度がすばらしい。

ウィーンフィルもこの録音の三年前の、

あのクナッパーツブッシュの「軍隊行新曲」を思わせるような、

そんな輝かしいベストの出来を示している。

この数分の小曲ひとつに、

ケルテスの未来が詰まっていると言っても過言ではないものがある。

ぜひひとりでも多くの方に聴いてほしい演奏です。

〆

(Istvan Kertesz, 1929年8月28日 - 1973年4月16日)

彼の名前を聴くとクラシックファンの多くは、

ウィーンフィルと1961年に録音した、

同オケへのデビュー録音となった、

あのドヴォルザークの「新世界より」を思い出すと思う。

この録音は当時まだ三十代前半だった、

若き日の颯爽としたケルテスによる、

そのじつに爽快な演奏が話題となり、

未だにウィーンフィルの「新世界」の、

代表盤のひとつといわれるほどの評価を得ている。

だがケルテスのそれ以外の盤となると、

ケルテスのファン以外の人は、

一瞬考え込んでしまう人が多いと思う。

それは当時の、

そして今のケルテスの立ち位置によるところが大きい。

ケルテスは1929年生まれというから、

プレヴィン、ハイティンク、ドホナーニ、

さらにはアーノンクールあたりと同年齢で、

デッカで同時期に活躍していたマゼールよりひとつ年上、

ロンドン交響楽団で一緒に活躍していた、

コリン・デービスより二つ年下になる。

だが彼は不幸にして、

1973年4月に海で事故により亡くなった。

彼が上記した指揮者に比べ、

知名度が低い原因のひとつはこれだが、

正直に言うとじつはそれだけではない。

ケルテスはコダーイの門下だったが、

1956年に亡命し西側で活動を本格化させる。

デッカと契約した彼は、

ウィーンフィルとの「新世界」で絶賛される。

そしてロンドン交響楽団とも良好な関係を築き、

1964年に逝去したモントゥ―の後をつぎ、

同オケの首席指揮者に就任し、

1964年のロンドン響とのi二度目の来日公演にも、

コリン・テービスとともに同行している。

だがここからが問題だった、

オーケストラとは良好な関係だったものの、

公演における聴衆の反応と入りが、

前任者ほど芳しくなかったとの理由もあり、

たった三シーズンで解雇されてしまった。

もうひとつ音楽監督をつとめていた、

ケルン歌劇場とは良好な状態だったにもかかわらず、

このメジャーオケでの「失敗」はいろいろとあったようで、

クリ―ヴランドでの楽員からの圧倒的な支持にもかかわらず、

セル亡き後定期会員の減少に苦しんでいた事務方には、

ロンドンで「失敗」したケルテスを選ぶ選択肢はなく、

オケは集客力のあるマゼールをベルリンからよんだ。

その後ケルテスは1973年に、

カイルベルト亡き後首席指揮者が空席だった、

バンベルク交響楽団のそれに就く予定だったが、

それは先の事故ではたせなかった。

だがバンベルクには悪いが、

やはりケルテスが都落ちしたという印象は否めない。

またロンドン響は彼と同い年のプレヴィンがその任に就き、

ロンドン響とはその後10シーズン以上関係が続くこととなったのも、

ケルテスの評価にプラスにはならないものだった。

だがそんなケルテスにデッカもウィーンフィルも、

その関係を断つことはなかった。

それはおそらくこの指揮者の人柄と音楽性の賜物だろう。

ウィーンフィルはケルテスと「新世界」を録音した翌年には、

モーツァルトの33番と39番を、

さらに翌年にはシューベルトの「未完成」や「グレイト」、

それにモーツァルトの36番その他。

そして1964年にはブラームスの交響曲第2番を録音した。

このあたりのモーツァルトやブラームス

さらにはドヴォルザークあたりも、

カラヤンとの組み合わせによる、

交響曲集のような企画だったのかもしれないが、

このあたりの録音が後々ケルテスにとって伏線となっていく。

ウィーンとは1965年のモーツァルトのレクイエム以降

(これもカラヤンがウイーンを去った為に代行したのかも)

ロンドン響との仕事に集中したためウィーンとの録音が途絶えるが、

ロンドン響を辞した後、

デッカはウィーンフィルとの録音を開始する。

1970年に以前録音したシューベルトのそれがらみで、

交響曲全集の企画を立ち上げ4番と5番を録音、

そして翌年に残る1番から3番と6番を録音し、

ウィーンフィル初のシューベルト交響曲全集を完成させる。

これらは全集として日本でも1972年秋には発売されている。

さらにその1972年から今度は2番がすでに録音されているブラームスと、

やはり何曲か録音されているモーツァルトの、

その各々の他の交響曲の録音がはじまる。

1972年にブラームスの4番、

そしてモーツァルトの25.29.35.40番を11月に録音、

翌年の2月から3月にかけてはブラームスの1番と3番、

そして「ハイドン変奏曲」の終曲を除くすべてが録音された。

このころにはこれらの録音や、

ロンドン響との数々の録音によって、

ケルテスの名前や評価が、

以前よりもかなり上がっていたという。

ハイドン変奏曲の終曲のみが、

何故このとき録音されなかったのかは分からないが、

ここでいったんセッションはお開き、

これがウィーンフィルにとって、

この指揮者と最後の録音になるとは、

この時誰が想像しただろう。

ケルテスはイスラエルフィルに客演するためテルアビブに向かい、

そして公演は成功を収めたという。

事故はその直後におきた。

当時このニュースはかなり大きなものとなった。

ウィーンフィルが録音されなかった「ハイドン変奏曲」の終曲を、

5月に指揮者無しで録音したのは、

この指揮者への深い哀悼の意のあらわれだったのだろう。

これらの録音は翌年6月に日本でもセットとして発売となった。

だがケルテスの死後、

せっかく上がった名声が急速に静まっていくのを感じたのは、

自分だけではないだろう。

ウィーンフィルによる録音は、

その後アバド、クライバー、ベーム、バーンスタインが、

次々と数を重ねていった。

しかもそのレパートリーのいくつかは、

ケルテスのそれとかぶるものが多く、

ブラームスの全集もベームやバーンスタインが、

モーツァルトの数曲もベームやレヴァイン、

同じくシューベルトもベームやクライバーによって、

曲目がかぶらないものであっても、

次第に忘れられてしまうようになっていった。

また他の録音も、

他の指揮者や団体の録音が増えるにつれ、

次第に脇へと追いやられていくようになった。

さらに彼が亡くなった1973年というのが、

指揮者が多く亡くなった年というのも不幸だった。

クレッキ、ホーレンシュタイン、クレンペラー、

イッセルシュテット、アンチェル、近衛秀麿、

他にも合唱指揮者のクルト・トーマス、

そしてシゲティ、カザルス、ブルーノ・マデルナも、

みなこの年に亡くなられたため、

ケルテスのニュースが永く目立つということがなかった。

そして年月が経ち、

いつの間にかウィーンフィルとの「新世界」くらいしか、

国内盤はみかけない時期すらあった。

この頃にはケルテスは、

早くして亡くなった中堅指揮者という、

そんな地味なイメージになっていた。

そしてそれは今でもあまり変わってはいないと思う。

とても残念な話です。

だがそんなケルテスの録音を、

今あらためて聴いみると、

驚く程不出来なものがなく、

またオケのモチベーションが高いことが伺える。

ロンドン響とのものもそうだけど、

ウィーンフィルがこれほど出来不出来なく、

全力を傾注した演奏を、

ひとりの指揮者でこれほど残しているのも特筆すべき事だろう。

フラームスは四曲とも、

かなりの水準の出来となっている。

一部であまり評判のよくない一番も、

自分には外連味なく真っ向勝負でいった潔さと、

それだけではない詩的な美しさも大事にした名演に聴こえる。

他の三曲は、

一番よりもさらに気合の入った劇的な表現で切り込んでいて、

しかもそれが空回りしていない。

これだけ熱気と推進力を持ちながら、

地面にしっかりと足をつけている演奏というのも珍しい。

これはシューベルトの全集にもいえるが、

こちらは曲のせいもあるけど、

より小回りとキレのいい、

しかもパンチが随所に効いた見事な演奏となっている。

シューベルトの4番や6番など、

これほど音楽と指揮者が一体化した演奏となると、

もうどうこう言うレベルのものではないと思う。

しかもそれらが、

ときおりピリオド系の演奏を先取りしているかのような、

そんな趣もたたえているせいか、

今聴いてもまったく古さを感じさせないものがある。

この時代を超越して、

古さを感じさせないのもケルテスの特長のひとつ。

これはロンドン響とのドヴォルザークやコダーイにもいえる。

そしてこれを当時のウィーンフィルとやったことも、

指揮者を選り好みするオケというだけでなく、

60年代から70年代というと、

ボスコフスキー、ヴェラー、ヘッツェルと、

とんでもないコンマスがいたウィーンフィルだけに、

また凄い事だといえるだろう。

因みに1973年の3月から4月にかけで、

ケルテスが最後の録音をした直後のウィーンフィルが、

日本で公演を行っている。

指揮はこれが初来日だったアバド。

もしこれがケルテスだったら、

この公演どんな評価になっていただろう。

また彼があと十年から二十年健在だったら、

彼の経歴はその後どうなり、

またどのような録音が遺されていったのか、

今考えるとほんとうに残念でならない。

また日本にも何度も来日してくれていただろうし、

バンベルク響だけでなく、

本当にウィーンフィルとも来日していたかもしれない。

そうなれば日本でのそれも、

また違ったものになっていただろう。

またもっと長生きしていれば、

ひょっとするとデュトワやベルティーニのように、

日本のオケのどこかにポストとして収まっていたかもしれない。

実際彼が客演した日本フィルでは、

ケルテスの評価は極めて高く、

そんな話があったらどこのオケも大歓迎だったろう。

だがそれはみな夢のまた夢。

今は遺された録音がすべて。

できればケルテスの録音が忘れられることなく、

末永く多くの人たちに聴き継がれる事を願いたい。

因みにケルテスが日本フィルに客演したのは、

1968年の5月でこれが再来日にして最後の来日。

当初はロンドン響との来日予定だったのが、

不況等の影響でロンドン響の来日が中止になったため

ケルテス単独での来日となったとのこと。

演奏されたのは二種類のプログラムで、

ベートーヴェン/エグモント、序曲

バルトーク/管弦楽のための協奏曲

ベートーヴェン/交響曲第7番

コダーイ/ハーリ・ヤーノシュ、組曲

ベートーヴェン/ピアノ協奏曲第5番(ロベール・カサドシュ)

ドボルザーク/交響曲第9番

前者の公演は映像として残っており、

現在もDVDで発売されている。

そしてこれからほどなくして、

ケルテスはロンドン交響楽団を去ってしまう。

因みに余談だが、

ケルテスがあと十年以上健在だったら

こんな音楽を奏でていたのではないかと、

個人的に思う録音がひとつある。

それは

モーツァルトの三つの行進曲より第1番ハ長調K.408の1。

1963年の11月という、

ケルテスとしては早い時期の録音だが、

その堂々とした風格と音楽の充実感と密度がすばらしい。

ウィーンフィルもこの録音の三年前の、

あのクナッパーツブッシュの「軍隊行新曲」を思わせるような、

そんな輝かしいベストの出来を示している。

この数分の小曲ひとつに、

ケルテスの未来が詰まっていると言っても過言ではないものがある。

ぜひひとりでも多くの方に聴いてほしい演奏です。

〆

「ほとんど誰も観られなかった《マリインスキー劇場初来日100周年展》」を聞く。 [クラシック百物語]

「ほとんど誰も観られなかった《マリインスキー劇場初来日100周年展》」

1916(大正5)年6月16日から三日間、東京の帝国劇場で初の「露國舞踊」公演が催されました。出演者はエレーナ・スミルノワ、ボリス・ロマノフ、オリガ・オブラコワの三名。ピアノ伴奏による小規模な催しでしたが、彼らはペテルブルグの帝室劇場(マリインスキー劇場)バレエ団の正団員であり、このときチャイコフスキーの《白鳥の湖》の一部(「二人舞踏」すなわちパ・ド・ドゥー)や、サン=サーンスの《瀕死の白鳥》などが初めて踊られた意義は、日本バレエ史に特筆すべきものといえましょう。

昨年の12月26日、この初来日公演100周年を記念する重要な展覧会「純粋なる芸術」が東京・狸穴のロシア大使館で開催されました。新発見の史料をふんだんに用いた展示は、マリインスキー劇場の現総裁・芸術監督ワレリー・ゲルギエフの肝煎りでまずペテルブルグ、次いでウラジオストクで公開され、最終的に東京へ巡回したものです。当日は数十名のバレエ関係者を招いた内覧会が開かれ、その様子はNHKのTVニュースでも報道されました。にもかかわらず、その後ロシア大使館は「ここは美術館ではない」との理由から展示を一般公開せず、観覧依頼や問い合わせにも応じなかったため、この貴重な展覧会は、バレエ史の専門家を含め、ほとんど誰の目にも触れずに幻のまま幕を閉じました。残念というほかありません。

そこで今回の桑野塾では、ロシア大使館側とかけあって、この展覧会を30分間だけ観る機会を得たという沼辺信一氏に、展示内容とそこから明らかになった新事実、さらには来日公演を観た100年前の日本人たち(大田黒元雄、山田耕筰、石井漠、与謝野晶子、有島武郎ら)の反応について、詳しく報告してもらいます。

http://deracine.fool.jp/kuwanojuku/

という内容で沼辺 信一さんの講義を聞く。

以前沼辺さんの

「大田黒元雄と『露西亜舞踊』──1914年のバレエ・リュス体験」

を聞いてその情報量の多さに度肝を抜かれたが、

今回もあっという間の三時間。

濃密すぎてはたしてここに書いていいのかどうか迷う事がほとんどで、

さてどうしたものかと困るほど。

ただ今回いちばんここに書きたいこととして、

この展覧会が日本のみ異常な形での公開だったという事。

地元マリンスキー劇場ではこの展覧会、

2016年6月15日という、

100年前の日本公演初日と同じ日に

御大ゲルギエフ自らも参加しその開会式が行われ、

翌日からは一般にも開放、

7月29日からはウラジオの「マリンスキー劇場・沿海州劇場」でも、

同じように開催されたとのこと。

ところが何故か日本では、

初日に一部マスコミとバレエ関係のライターやブロガーのみ招待し、

一般にはついに公開しないまま、

しかも期間のほとんどが年末年始で閉館していたという、

ほんとになんとも不思議な事とあいなった。

これは本来これより少し前に来日した、

プーチン大統領の手土産のひとつだったものの、

窓口が大使館になってしまったため、

こういう不可思議な公開になったのではという、

そういう推測がこのときでた。

実際どうなのだろう。

ただこれには劇場側はかなり不本意だったらしく、

仕切り直しで再公開したい意志を表明しているとのこと。

今年(2017)12月にはマリンスキーがゲルギエフと来日するので、

これを知ったらさぞや落胆してしまうことだろう。

どこかなんとかしてくれないものだろうか。

さて講義の内容はこの展覧会の全貌と、

その内容についてはかなり突っ込んだ内容を前半。

後半は百年前の公演についての、

当時の反響等からの考察という構成。

この公演そのものは、

いろいろと書籍にも掲載されており有名とのことで、

来日メンバーはダンサーとして、

エレーナ・スミルノワ、ボリス・ロマノフ、オリガ・オブラコワの三名。

それにピアノのカルル・ヴァン・ブルフというもの。

特にスミルノワとロマノフは、

バレエ・リュスにも参加していたマリンスキーの花形。

ただ当時これは急遽決まったため、

1916年6月16日から18日という週末興行だったものの、

かつてのプロコフィエフの来日公演同様、

マチネ公演となってしまったためたいへん人の入りに苦労し、

(午後一時開演)

最終日は一部演目を入れ替えると新聞発表されたものの、

会場の帝国劇場の1/3ほどしか人が入らなかったと、

当時の証言が残っている。

もっともスミルノワ一行の待遇はとてもよかったらしく、

帝劇の関係者に三越ヘ買い物に連れて行ってもらったりしています。

またスミルノワ達は日本の踊りもいくつかこのとき覚えたらしく、

「隅田川」や「北洲」あたりを取り入れた舞踊を、

日本から帰国した後演じていたようです。

因みにこの公演には、

当時の本野一郎在ロシア日本大使あたりが関係しており、

日露が蜜月期だったことや、

大正天皇即位式にロシアの大公が出席した事等の関係で、

政治的なものによりこの来日が実現。

初日の公演内容は、

前半七曲の後休憩二十分。

そして後半十曲という内容で、

だいたい二時間くらいだったらしく、

三日間おそらくこの曲数に近いもので行われたと思われます。

このときいろいろと資料が配られましたが、

さすがにそれらすべてをupするのは拙いので、

その中から当時の初日と二日目共通と思われる、

日本語プログラムのみあげておきます。

最後に、

このときの模様を日本側から撮影していたらしく、

宮内庁にそのことを問い合わせしたものの、

お答えがこなかったとのこと。

宮内庁には以前、

バックハウスの宮内庁での演奏会の件で、

丁寧に対応していただいた記憶があるので、

かなり難しい件だったのだろうか。

このあたりもいつかは明確になってほしいところ。

とにかくいろいろと勉強になる濃密な三時間でした。

〆

余談

この公演、

当時反響がほとんど無いまま終了したというのが定説で、

はたしてそれは本当なのかという考察もあった。

金~日の三日間。

最終日ホールの1/3しか入っていなかったという事を考えると、

これは完全に興行としては失敗という意見が出た。

ただ個人的には、

まだバレエ・リュスの情報が入り始めた頃とはいえ、

バレエそのものがまだまともに演じられたことのない日本で、

この頃の帝国劇場は約1900というキャパに、

その1/3、約600人くらいは来場していたということを思うと、

交通機関も今とは違う事から、

よくこれだけの人がむしろ観に来たという気もする。

しかもその中には音楽や舞踊関係だけでなく、

与謝野晶子や有島武郎、それに高田保も来場していたのだから、

狭い範囲なりにある程度話題のあった公演だったような気がする。

このあたりさらに研究されることだろう。

尚、1916年というとロシア革命の前年ということで、

来日としてはギリギリのタイミングといえたかもしれない。

宮沢賢治がボストン交響楽団の商業用初録音となる、

チャイコフスキーの交響曲のレコードを聴いて、

その内容に驚きクラシック音楽にのめっていくよりも前、

「いとう呉服店少年音楽隊」こそ結成されていたものの、

日本にまだ本格的交響楽団どころか、

洋楽の国内盤レコードすらまともに発売されていなかった、

そんな時代の話です。

※

「いとう呉服店少年音楽隊」

1911年に発足し後に東京フィルハーモニーへと発展する。

1916(大正5)年6月16日から三日間、東京の帝国劇場で初の「露國舞踊」公演が催されました。出演者はエレーナ・スミルノワ、ボリス・ロマノフ、オリガ・オブラコワの三名。ピアノ伴奏による小規模な催しでしたが、彼らはペテルブルグの帝室劇場(マリインスキー劇場)バレエ団の正団員であり、このときチャイコフスキーの《白鳥の湖》の一部(「二人舞踏」すなわちパ・ド・ドゥー)や、サン=サーンスの《瀕死の白鳥》などが初めて踊られた意義は、日本バレエ史に特筆すべきものといえましょう。

昨年の12月26日、この初来日公演100周年を記念する重要な展覧会「純粋なる芸術」が東京・狸穴のロシア大使館で開催されました。新発見の史料をふんだんに用いた展示は、マリインスキー劇場の現総裁・芸術監督ワレリー・ゲルギエフの肝煎りでまずペテルブルグ、次いでウラジオストクで公開され、最終的に東京へ巡回したものです。当日は数十名のバレエ関係者を招いた内覧会が開かれ、その様子はNHKのTVニュースでも報道されました。にもかかわらず、その後ロシア大使館は「ここは美術館ではない」との理由から展示を一般公開せず、観覧依頼や問い合わせにも応じなかったため、この貴重な展覧会は、バレエ史の専門家を含め、ほとんど誰の目にも触れずに幻のまま幕を閉じました。残念というほかありません。

そこで今回の桑野塾では、ロシア大使館側とかけあって、この展覧会を30分間だけ観る機会を得たという沼辺信一氏に、展示内容とそこから明らかになった新事実、さらには来日公演を観た100年前の日本人たち(大田黒元雄、山田耕筰、石井漠、与謝野晶子、有島武郎ら)の反応について、詳しく報告してもらいます。

http://deracine.fool.jp/kuwanojuku/

という内容で沼辺 信一さんの講義を聞く。

以前沼辺さんの

「大田黒元雄と『露西亜舞踊』──1914年のバレエ・リュス体験」

を聞いてその情報量の多さに度肝を抜かれたが、

今回もあっという間の三時間。

濃密すぎてはたしてここに書いていいのかどうか迷う事がほとんどで、

さてどうしたものかと困るほど。

ただ今回いちばんここに書きたいこととして、

この展覧会が日本のみ異常な形での公開だったという事。

地元マリンスキー劇場ではこの展覧会、

2016年6月15日という、

100年前の日本公演初日と同じ日に

御大ゲルギエフ自らも参加しその開会式が行われ、

翌日からは一般にも開放、

7月29日からはウラジオの「マリンスキー劇場・沿海州劇場」でも、

同じように開催されたとのこと。

ところが何故か日本では、

初日に一部マスコミとバレエ関係のライターやブロガーのみ招待し、

一般にはついに公開しないまま、

しかも期間のほとんどが年末年始で閉館していたという、

ほんとになんとも不思議な事とあいなった。

これは本来これより少し前に来日した、

プーチン大統領の手土産のひとつだったものの、

窓口が大使館になってしまったため、

こういう不可思議な公開になったのではという、

そういう推測がこのときでた。

実際どうなのだろう。

ただこれには劇場側はかなり不本意だったらしく、

仕切り直しで再公開したい意志を表明しているとのこと。

今年(2017)12月にはマリンスキーがゲルギエフと来日するので、

これを知ったらさぞや落胆してしまうことだろう。

どこかなんとかしてくれないものだろうか。

さて講義の内容はこの展覧会の全貌と、

その内容についてはかなり突っ込んだ内容を前半。

後半は百年前の公演についての、

当時の反響等からの考察という構成。

この公演そのものは、

いろいろと書籍にも掲載されており有名とのことで、

来日メンバーはダンサーとして、

エレーナ・スミルノワ、ボリス・ロマノフ、オリガ・オブラコワの三名。

それにピアノのカルル・ヴァン・ブルフというもの。

特にスミルノワとロマノフは、

バレエ・リュスにも参加していたマリンスキーの花形。

ただ当時これは急遽決まったため、

1916年6月16日から18日という週末興行だったものの、

かつてのプロコフィエフの来日公演同様、

マチネ公演となってしまったためたいへん人の入りに苦労し、

(午後一時開演)

最終日は一部演目を入れ替えると新聞発表されたものの、

会場の帝国劇場の1/3ほどしか人が入らなかったと、

当時の証言が残っている。

もっともスミルノワ一行の待遇はとてもよかったらしく、

帝劇の関係者に三越ヘ買い物に連れて行ってもらったりしています。

またスミルノワ達は日本の踊りもいくつかこのとき覚えたらしく、

「隅田川」や「北洲」あたりを取り入れた舞踊を、

日本から帰国した後演じていたようです。

因みにこの公演には、

当時の本野一郎在ロシア日本大使あたりが関係しており、

日露が蜜月期だったことや、

大正天皇即位式にロシアの大公が出席した事等の関係で、

政治的なものによりこの来日が実現。

初日の公演内容は、

前半七曲の後休憩二十分。

そして後半十曲という内容で、

だいたい二時間くらいだったらしく、

三日間おそらくこの曲数に近いもので行われたと思われます。

このときいろいろと資料が配られましたが、

さすがにそれらすべてをupするのは拙いので、

その中から当時の初日と二日目共通と思われる、

日本語プログラムのみあげておきます。

最後に、

このときの模様を日本側から撮影していたらしく、

宮内庁にそのことを問い合わせしたものの、

お答えがこなかったとのこと。

宮内庁には以前、

バックハウスの宮内庁での演奏会の件で、

丁寧に対応していただいた記憶があるので、

かなり難しい件だったのだろうか。

このあたりもいつかは明確になってほしいところ。

とにかくいろいろと勉強になる濃密な三時間でした。

〆

余談

この公演、

当時反響がほとんど無いまま終了したというのが定説で、

はたしてそれは本当なのかという考察もあった。

金~日の三日間。

最終日ホールの1/3しか入っていなかったという事を考えると、

これは完全に興行としては失敗という意見が出た。

ただ個人的には、

まだバレエ・リュスの情報が入り始めた頃とはいえ、

バレエそのものがまだまともに演じられたことのない日本で、

この頃の帝国劇場は約1900というキャパに、

その1/3、約600人くらいは来場していたということを思うと、

交通機関も今とは違う事から、

よくこれだけの人がむしろ観に来たという気もする。

しかもその中には音楽や舞踊関係だけでなく、

与謝野晶子や有島武郎、それに高田保も来場していたのだから、

狭い範囲なりにある程度話題のあった公演だったような気がする。

このあたりさらに研究されることだろう。

尚、1916年というとロシア革命の前年ということで、

来日としてはギリギリのタイミングといえたかもしれない。

宮沢賢治がボストン交響楽団の商業用初録音となる、

チャイコフスキーの交響曲のレコードを聴いて、

その内容に驚きクラシック音楽にのめっていくよりも前、

「いとう呉服店少年音楽隊」こそ結成されていたものの、

日本にまだ本格的交響楽団どころか、

洋楽の国内盤レコードすらまともに発売されていなかった、

そんな時代の話です。

※

「いとう呉服店少年音楽隊」

1911年に発足し後に東京フィルハーモニーへと発展する。

「巨匠不在の時代」という大嘘。 [クラシック百物語]

2002年2月にギュンター・ヴァントが逝去したとき、

それを機会に多くの音楽ゴロが、

「最後の巨匠が逝った」

とか

「巨匠の時代は終わった」

そして

「巨匠不在の時代」

とほざきはじめ、

一部では今もそれを恥知らずに公言している輩がいる。

この時点では事実上引退していた人も含めると、、

クルト・ザンデルリンク、ペーター・マーク、フルネ、サヴァリッシュ、

ジュリーニ、コリン・デービス、プレートル、プーレーズ、スイトナー、

マゼール、アバド、マリナー、アーノンクール、スヴェトラーノフ、シュタイン

そしてカルロス・クライバーもいた時代だ。

もちろんこれに、スクロヴァチェフスキー、ブロムシュテット、

ハイティンク、インパル、ロジェストヴェンスキー、エリシュカ、

フェドセーエフ、メータ、プレヴィン、小澤、トゥルノフスキー、シュナイト、

という現在80才を超えた指揮者も当時活躍していたし、

その下の年齢の指揮者も群雄割拠していた時期だ。

それらすべてをひっくるめてまるで総否定したようなのこの物言い。

こんな信じがたい発言など本来は許されるべきものではない、

というか常識外れもはなはだしい。

だが当時はそれを一部音楽雑誌も追従していのだから、

情けないにもほどがあるこれは話だった。

だいたい巨匠というのはかなりいい加減な物言いで、

使う人によってその意味合いはコロコロ変わる。

だからその人その人によって、

巨匠がいたりいなかったりするのは当たり前なのだ。

だが2002年のヴァント逝去時のそれと、

その後ときおりみかける音楽ゴロの発言はそうではなく、

そういう部分をも完全無視したような、

それこそ「素晴らしい指揮者はもうこの世にいない」ことが

さも世界の理であるみたいな上から目線爆発なのだから、

これはもう傲慢というか始末が悪い。

しかもこの輩の発言は、

過去の「巨匠」たちの演奏の若かりし頃のものまで、

すべて今の指揮者より格上みたいな発言をしているときがある。

正直確かにそういう演奏も取るに足らないということはないが、

後々自分たちが巨匠と思い込むような指揮者になる前、

例えばもしこの録音時からすぐこの指揮者が亡くなっていたら、

それでもこれらの演奏を今の指揮者よりすぐれていると、

そう胸を張って彼らは断言できるのかといったらそれは絶対無い。

だいたい指揮者おいて「格」などというものなど、

絶体存在などしていないし、

だいたい定義できる代物ではない。

それは「巨匠」と同じであり、

言葉遊びのひとつくらいのお飾りでしかない。

それをそういうおかしなことに使うのだから

もうこれは救いがたいものがある。

個人レベルで「巨匠不在」を唱えるのは、

それはもう自由だしその人その人の考えだから、

それをネタにいくらくだをまいたっていいだろう。

だが一部音楽ゴロの戯言を、

そのまま一部音楽マスコミがそのまま掲載し、

それを利用しておもしろおかしく今を語るのは、

百害あって一利なしということだ。

こういうイメージ先行の飾り事を、

マスコミが増長し取り返しがつかなくなった例としては、

日本の一部に蔓延る偏狭なブルックナー感の存在があるけど、

この「巨匠不在」という広くねつ造されたイメージの流布も。

同様に取り返しのつかないものになる可能性もある。

幸いネットの普及は、

そういう馬鹿な物言いも広まる例があるにはあるものの、

それ以上にそういうことに対する素直な疑問、

そしてそういうことに惑わされない、

自分自身の考えをストレートに発信させたものの方が、

はるかに多いことがここ数年はうかがえる。

もちろんそれらを精査して上でも、

自分は「巨匠」はいないというのなら、

上記したようにそれはそれでいいだろうし、

個人レベルまでこちらも頭ごなしに否定しようという気は毛頭ない。

ただそれが「その方がおもしろい」とか、

たいして精査せず適当に広めようというそれには、

自分はそれを「大嘘」として言いきってしまう所存だ。

だいたい今の時代に真摯に向き合わず耳を傾けないものに、

「巨匠時代」といっていたベームやムラヴィンスキーが来日していたその当時も、

真摯にその時代にその音に正面から向き合っていたとはとても思えない。

おそらくその心の底には、

「これがフルトヴェングラーだったら」とか「クナッパーツブッシュだったら」

といって聴いていたことだろう。違うだろうか。

こういう決めつけ。

さぞや言われた方は嫌な思いをするだろう。

それと同じことを多くの人がしているということを、

その人が少しでも感じてもらえれば、

この一文を書いた甲斐があるというものです。

因みに自分は、

今ほど最高に面白く群雄割拠した指揮者が揃った時代というのも、

かなり珍しいとおもっている。

しかも全世代に渡ってまんべんなく、

その多くが録音や放送や配信、

さらには来日公演によってリアルタイムで楽しめるのだから、

これほど贅沢な時代はない。

確かにアジアツアーで日本を素通りしてしまうことも少なくないけど、

それらの指揮者やオーケストラもちゃんと日本に、

また違う機会に来日している。

こんな時代に時代遅れの価値観や世迷言に左右されて、

イージーに聴き逃すなどほんとうにもったいない。

あとで後悔してももう遅い。

これからも音楽と長い年月付き合っていこうという人は、

ぜひ今の時代の音楽を、

大事に真正面から色眼鏡なしに聴いていってほしい。

名演など演奏される前からは存在しない。

真摯に聴いた人たちがいたからこそ名演として心の中に刻まれ、

そしてそこから各々にとっての「巨匠」もうまれた。

よく言われる「伝説的名演」も同じだ。

それが無くなってしまったらどうなるか。

自分はそこの所を特に強く念押しで唱えたい。

かつてこんな会話を演奏会場で聴いた。

「ハーディングの演奏がよかったといったら、

バーンスタインのマーラーを聴かなければダメといわれた。

ハーディングのマーラーを聴いて感動しただけではなんでダメなの?」

確かこんな内容だったと思う。

この会話を皆さまはどう感じられるだろう。

最後に余談だけど以前も書いたことをひとつ。

オーケストラ・ニッポニカにある芥川也寸志氏の発言。

「感動と言うのは精神の風車を廻すことである。たとえば、私たち音楽を愛する者が楽器の技術は拙くとも練習に練習を重ねて、僕等の拙つたない精神の風車を廻す練習をし、ある作品を舞台で演奏すると、その廻る風車の風に吹かれて客席のみなさんの精神の風車も徐々に廻り始める。さび付いた風車も、普段から手入れの行き届いた風車も勢い良く廻り始める。これが感動と言うものだと思う。だから自分の風車をまず廻そう・・・」

その風車を故意に他者が錆びつかせたり、

横から止めてしまうのだけは絶対にやめてほしい。

うーん…しかしタイトルとラストの〆が完全に変わってしまった。

あいかわらずグダグダかつまとまりが無くてすみません。

それを機会に多くの音楽ゴロが、

「最後の巨匠が逝った」

とか

「巨匠の時代は終わった」

そして

「巨匠不在の時代」

とほざきはじめ、

一部では今もそれを恥知らずに公言している輩がいる。

この時点では事実上引退していた人も含めると、、

クルト・ザンデルリンク、ペーター・マーク、フルネ、サヴァリッシュ、

ジュリーニ、コリン・デービス、プレートル、プーレーズ、スイトナー、

マゼール、アバド、マリナー、アーノンクール、スヴェトラーノフ、シュタイン

そしてカルロス・クライバーもいた時代だ。

もちろんこれに、スクロヴァチェフスキー、ブロムシュテット、

ハイティンク、インパル、ロジェストヴェンスキー、エリシュカ、

フェドセーエフ、メータ、プレヴィン、小澤、トゥルノフスキー、シュナイト、

という現在80才を超えた指揮者も当時活躍していたし、

その下の年齢の指揮者も群雄割拠していた時期だ。

それらすべてをひっくるめてまるで総否定したようなのこの物言い。

こんな信じがたい発言など本来は許されるべきものではない、

というか常識外れもはなはだしい。

だが当時はそれを一部音楽雑誌も追従していのだから、

情けないにもほどがあるこれは話だった。

だいたい巨匠というのはかなりいい加減な物言いで、

使う人によってその意味合いはコロコロ変わる。

だからその人その人によって、

巨匠がいたりいなかったりするのは当たり前なのだ。

だが2002年のヴァント逝去時のそれと、

その後ときおりみかける音楽ゴロの発言はそうではなく、

そういう部分をも完全無視したような、

それこそ「素晴らしい指揮者はもうこの世にいない」ことが

さも世界の理であるみたいな上から目線爆発なのだから、

これはもう傲慢というか始末が悪い。

しかもこの輩の発言は、

過去の「巨匠」たちの演奏の若かりし頃のものまで、

すべて今の指揮者より格上みたいな発言をしているときがある。

正直確かにそういう演奏も取るに足らないということはないが、

後々自分たちが巨匠と思い込むような指揮者になる前、

例えばもしこの録音時からすぐこの指揮者が亡くなっていたら、

それでもこれらの演奏を今の指揮者よりすぐれていると、

そう胸を張って彼らは断言できるのかといったらそれは絶対無い。

だいたい指揮者おいて「格」などというものなど、

絶体存在などしていないし、

だいたい定義できる代物ではない。

それは「巨匠」と同じであり、

言葉遊びのひとつくらいのお飾りでしかない。

それをそういうおかしなことに使うのだから

もうこれは救いがたいものがある。

個人レベルで「巨匠不在」を唱えるのは、

それはもう自由だしその人その人の考えだから、

それをネタにいくらくだをまいたっていいだろう。

だが一部音楽ゴロの戯言を、

そのまま一部音楽マスコミがそのまま掲載し、

それを利用しておもしろおかしく今を語るのは、

百害あって一利なしということだ。

こういうイメージ先行の飾り事を、

マスコミが増長し取り返しがつかなくなった例としては、

日本の一部に蔓延る偏狭なブルックナー感の存在があるけど、

この「巨匠不在」という広くねつ造されたイメージの流布も。

同様に取り返しのつかないものになる可能性もある。

幸いネットの普及は、

そういう馬鹿な物言いも広まる例があるにはあるものの、

それ以上にそういうことに対する素直な疑問、

そしてそういうことに惑わされない、

自分自身の考えをストレートに発信させたものの方が、

はるかに多いことがここ数年はうかがえる。

もちろんそれらを精査して上でも、

自分は「巨匠」はいないというのなら、

上記したようにそれはそれでいいだろうし、

個人レベルまでこちらも頭ごなしに否定しようという気は毛頭ない。

ただそれが「その方がおもしろい」とか、

たいして精査せず適当に広めようというそれには、

自分はそれを「大嘘」として言いきってしまう所存だ。

だいたい今の時代に真摯に向き合わず耳を傾けないものに、

「巨匠時代」といっていたベームやムラヴィンスキーが来日していたその当時も、

真摯にその時代にその音に正面から向き合っていたとはとても思えない。

おそらくその心の底には、

「これがフルトヴェングラーだったら」とか「クナッパーツブッシュだったら」

といって聴いていたことだろう。違うだろうか。

こういう決めつけ。

さぞや言われた方は嫌な思いをするだろう。

それと同じことを多くの人がしているということを、

その人が少しでも感じてもらえれば、

この一文を書いた甲斐があるというものです。

因みに自分は、

今ほど最高に面白く群雄割拠した指揮者が揃った時代というのも、

かなり珍しいとおもっている。

しかも全世代に渡ってまんべんなく、

その多くが録音や放送や配信、

さらには来日公演によってリアルタイムで楽しめるのだから、

これほど贅沢な時代はない。

確かにアジアツアーで日本を素通りしてしまうことも少なくないけど、

それらの指揮者やオーケストラもちゃんと日本に、

また違う機会に来日している。

こんな時代に時代遅れの価値観や世迷言に左右されて、

イージーに聴き逃すなどほんとうにもったいない。

あとで後悔してももう遅い。

これからも音楽と長い年月付き合っていこうという人は、

ぜひ今の時代の音楽を、

大事に真正面から色眼鏡なしに聴いていってほしい。

名演など演奏される前からは存在しない。

真摯に聴いた人たちがいたからこそ名演として心の中に刻まれ、

そしてそこから各々にとっての「巨匠」もうまれた。

よく言われる「伝説的名演」も同じだ。

それが無くなってしまったらどうなるか。

自分はそこの所を特に強く念押しで唱えたい。

かつてこんな会話を演奏会場で聴いた。

「ハーディングの演奏がよかったといったら、

バーンスタインのマーラーを聴かなければダメといわれた。

ハーディングのマーラーを聴いて感動しただけではなんでダメなの?」

確かこんな内容だったと思う。

この会話を皆さまはどう感じられるだろう。

最後に余談だけど以前も書いたことをひとつ。

オーケストラ・ニッポニカにある芥川也寸志氏の発言。

「感動と言うのは精神の風車を廻すことである。たとえば、私たち音楽を愛する者が楽器の技術は拙くとも練習に練習を重ねて、僕等の拙つたない精神の風車を廻す練習をし、ある作品を舞台で演奏すると、その廻る風車の風に吹かれて客席のみなさんの精神の風車も徐々に廻り始める。さび付いた風車も、普段から手入れの行き届いた風車も勢い良く廻り始める。これが感動と言うものだと思う。だから自分の風車をまず廻そう・・・」

その風車を故意に他者が錆びつかせたり、

横から止めてしまうのだけは絶対にやめてほしい。

うーん…しかしタイトルとラストの〆が完全に変わってしまった。

あいかわらずグダグダかつまとまりが無くてすみません。

ブルックナーと自分 [クラシック百物語]

というタイトルで語る前に、

自分が初めて聴いたブルックナーをあげておく。

自分が初めてブルックナーを聴いたのは、

NHKで放送されていた、

1973年に来日したカラヤン指揮ベルリンフィルによる7番。

特にその第三楽章の、

あのトランペットのテーマが耳に残った。

そういえばこの当時のカラヤンの人気はすさまじく、

今では考えられないだろうが、

この来日と前後して、

民放の夜10時以降だったと思うが、

カラヤンが映像用に当時制作していた、

ベートーヴェンの「第九」や「英雄」、

それにブラームスの交響曲第1番などが放送されていた。

とにかくそれをきっかけにまず7番を購入した。

ただ指揮にワルターのものを選んだのは、

この曲がLP1枚に収まっていたことにより、

これが一番価格が安かったから。

当時国内盤では同曲の廉価版は

ほとんど存在していなかったので、

消去法の選択だったといえる。

いまならティントナーの7番をCD購入といったところだろうか。

この後どういう順番で購入したかは失念したけど、

以下のものが最初に購入したものだった。

0番、ハイティンク指揮コンセルトヘボウ

1番、マズア指揮ゲヴァントハウス

2番、ジュリーニ指揮ウィーン交響楽団

3番、ベーム指揮ウィーンフィル

4番、ベーム指揮ウィーンフィル

5番、クナッパーツブッシュ指揮ウィーンフィル

6番、カイルベルト指揮ベルリンフィル

8番、ムラヴィンスキー指揮レニングラードフィル

9番、アーベントロート指揮ライプツィヒ放送交響楽団

なのでこれらの指揮者のブルックナーには、

その後もひじょうに愛着がある。

ただ演奏会の方が自分の好みがもろに出たものとなっている。

最初の10年のみですが聴いただいたいの順番としては、

1978年、7番、スイトナー指揮SKB

1981年、4番、ブロムシュテット指揮SKD

1982年、8番、ヨッフム指揮バンベルク交響楽団

1983年、7番、マズア指揮読売日響

1984年、8番、マタチッチ指揮N響

1986年、8番、朝比奈指揮大阪フィル

1986年、7番、ヨッフム指揮コンセルトヘボウ

1986年、7番、プロムシュテット指揮N響

1986年、5番、チェリビダッケ指揮ミュンヘンフィル

1986年、8番、スイトナー指揮N響

1987年、4番、朝比奈指揮NDR

1987年、4番、マズア指揮ゲヴァントハウス

1987年、5番、インバル指揮フランクフルト放送

といったかんじになっている。

マタチッチと朝比奈のそれは宇野さんの影響が多少はあるが、

あとはそうでもない。

こういうかんじで自分のブルックナー体験は築かれて行った。

そのせいかもしれないけど、

自分のブルックナーに対する好みや感覚は、

宇野さんあたりがつくりあげたブルックナー像とはかなり違う。

ブルックナーは神をこよなく愛し信じ切っていたが、

それは深山幽谷的な静的なものではなく、

没我的ともいえるほどの狂喜を内蔵した、

きわめて動的なものだったと自分は考えている。

また彼にとっての神はキリストだけが唯一無二ではなく、

楽聖ベートーヴェンもまた違った意味で信仰の対象だったと思っている。

楽聖没後50年にあたる1877年に、

彼の手元に完成もしくは改訂中だった交響曲が、

じつに四つもあったのはたんなる偶然ではないだろう。

確かにブルックナーは偉大であり唯一無二ではあるけど、

まったく誰にも影響されなかった、

もしくはまったく他の作曲家と独立して存在していたわけではない。

特に彼の楽聖に対するそれは、

1877年というだけでなく、

ニ短調への強い思い入れや、

執拗な繰り返しによる強調と拡大等にも、、

ベートーヴェンを意識したそれを垣間見ることができる。

このことを踏まえて、

ベートーヴェンに高い評価を得ていた指揮者によるブルックナーを聴きだしたら

今までみえていたブルックナー像とはかなり違うそれがみえてきた。

なんというのだろうか、

ベートーヴェンが権力や運命に対しての渾身の闘いがひとつのテーマだとしたら、

ブルックナーのそれは神や楽聖に対する渾身の力を込めた無償の愛、

それがテーマだったという気が、

それらを聴いているとより強く感じられるような気がした。

しかもそれは静的なものではなく、

きわめて動的かつこちらから踏み込んでいく狂熱的な類のものだ。

これがそういう指揮者の演奏からとにかく強く感じられる。

フルトヴェングラーのベルリンフィルとのライブの5番や8番を聴くと、

聴衆を熱狂させたというオルガン演奏時のブルックナーの姿が、

ひどく重なってみえてきてしかたがない。

フルトヴェングラーのブルックナーが、

ベートーヴェンを指揮したときに似た勢いとノリを感じるのは、

たたフルトヴェングラーの芸風だからといって片づけられないと、

自分はとにかくそう思えてしまう。

ショルティのブルックナーにもやはり同じことを感じるし、

ワルターの特にモノラルのライブ録音、

さらにベームやヨッフムにも同じようなものを感じる。

考えてみればまわりからいろいろと言われながらも、

推考に推考を重ねて改訂をしながら最終稿に至るものの

基本姿勢は頑として崩さず、

新しい交響曲を書くたびに、

過去の他人からの進言や忠告を、

ほとんど毎回初期化していたブルックナーのそれは

何事にも屈しなかったベートーヴェンのそれと重なるものがあり、

ブルックナーこそベートーヴェンの後継者ではなかったのかと、

そんなことさえ感じられてしまう。

そのせいか、

自分は多くのブルックナーマニアと違って、

ドイツ・オーストリア系の指揮者や団体のそれや、

年齢をある程度重ねた指揮者じゃないと云々とか、

そういう意見をほとんど黙殺している。

だいたいブルックナー自身、

自分の曲が演奏されることを第一に考え、

そこに分け隔てがなかったことを考えると、

何で聴く側が作曲者を無視して、

勝手に塀作ったり囲い設けたりして、

演奏を狭い範囲の解釈しか許さないような考え方に押し込むのか、

自分にはまったくといっていいほど理解できない。

というより、

それはブルックナーに対して、

ひどく無礼というか、

「また小さく見積もりやがって」

という感じでじつに失礼極まりないという気がする。

確かにブルックナーの音楽には、

オルガン風の分厚い響きや、

敬虔なカトリック教徒であるというくくりはあるが、

それをすべてにしてブルックナーの音楽を縛るのは、

はたしてどうなのだろう。

自分は最近ティルソン・トーマスの指揮したブルックナーの7番を聴いたとき、

かつてCDで聴いたクナッパーツブッシュの同曲の演奏を思い出した。

このとき自分には、

この二人に見えていたものはほとんど同じものであり、

その方向性もかなり似たものだったように感じられた。

もちろんその演奏スタイルに両者ほとんど互換性はなく、

本来は相いれないはずの二つの演奏なのだが、

この曲の巨大な枠の中で、

同じ方向を指し示すものとして、

ちゃんとひとつの世界に二つとも存在させられたため、

このような感覚を覚えたような気がしてならなかった。

それを感じたとき、

自分はなんてブルックナーって巨大な世界をもった、

とてつもない作曲家だったのだろうと、

あらためてその大きさに驚嘆し畏敬の念をもったものでした。

おそらくブルックナーの音楽は、

一時言われたような、

特定のスタイルでしかその良さが分からないというものではなく、

どのようなスタイルにおいてもその曲のいろいろな面をみせるという、

とてつもなく巨大で多様な音楽を内包した怪物的な音楽なのだろう。

そういう意味ではベートーヴェンと、

これまた似た世界をもった作曲家だったといえるだろう。

というかブルックナーは、

生涯そんな巨大なベートーヴェンを慕い、

そして追いかけ追い求め、

その世界に少しでも近づけたらという、

そういう想いを生涯抱いていたのかもしれない。

不器用な人間であり、

不器用な語法による不器用な作曲かもしれないが、

そんな人間がひとりの人間に私淑し、

熱狂とも純粋ともいえる姿勢によって、

生涯を通してとことん祈り焦がれ追い続けた作曲家、

それがブルックナーの本質であり、

その音楽を支えたエネルギーだった。

と、自分はブルックナーを現在そうとらえている。

ブルックナーを聴くとき、

ひじょうにその無垢な部分を感じるのは、

そんなひたむきで一途な姿勢からくるのかもしれない。

ならばその音楽に真摯に対峙するときは、

こちらもせめてその方向性に沿った姿勢で耳を傾けても、

自分は罰は当たらないと確信している。

少なくとも自分はそういう聴き方をするよう心掛けてからは、

この作曲家から、

以前よりいろいろな事を感じられるようになった。

ブルックナーとは、

そんなことまで考えさせられる作曲家のひとりなのかもしれない。

そんな考えや思いが今現在の

ブルックナーと自分との間にある

ひとつの基本となっています。

いささか特異な考えなので、

今流行りの日本で主流となっているブルックナー感と、

大きく隔たっているのはこのためなのでしょう。

〆

自分が初めて聴いたブルックナーをあげておく。

自分が初めてブルックナーを聴いたのは、

NHKで放送されていた、

1973年に来日したカラヤン指揮ベルリンフィルによる7番。

特にその第三楽章の、

あのトランペットのテーマが耳に残った。

そういえばこの当時のカラヤンの人気はすさまじく、

今では考えられないだろうが、

この来日と前後して、

民放の夜10時以降だったと思うが、

カラヤンが映像用に当時制作していた、

ベートーヴェンの「第九」や「英雄」、

それにブラームスの交響曲第1番などが放送されていた。

とにかくそれをきっかけにまず7番を購入した。

ただ指揮にワルターのものを選んだのは、

この曲がLP1枚に収まっていたことにより、

これが一番価格が安かったから。

当時国内盤では同曲の廉価版は

ほとんど存在していなかったので、

消去法の選択だったといえる。

いまならティントナーの7番をCD購入といったところだろうか。

この後どういう順番で購入したかは失念したけど、

以下のものが最初に購入したものだった。

0番、ハイティンク指揮コンセルトヘボウ

1番、マズア指揮ゲヴァントハウス

2番、ジュリーニ指揮ウィーン交響楽団

3番、ベーム指揮ウィーンフィル

4番、ベーム指揮ウィーンフィル

5番、クナッパーツブッシュ指揮ウィーンフィル

6番、カイルベルト指揮ベルリンフィル

8番、ムラヴィンスキー指揮レニングラードフィル

9番、アーベントロート指揮ライプツィヒ放送交響楽団

なのでこれらの指揮者のブルックナーには、

その後もひじょうに愛着がある。

ただ演奏会の方が自分の好みがもろに出たものとなっている。

最初の10年のみですが聴いただいたいの順番としては、

1978年、7番、スイトナー指揮SKB

1981年、4番、ブロムシュテット指揮SKD

1982年、8番、ヨッフム指揮バンベルク交響楽団

1983年、7番、マズア指揮読売日響

1984年、8番、マタチッチ指揮N響

1986年、8番、朝比奈指揮大阪フィル

1986年、7番、ヨッフム指揮コンセルトヘボウ

1986年、7番、プロムシュテット指揮N響

1986年、5番、チェリビダッケ指揮ミュンヘンフィル

1986年、8番、スイトナー指揮N響

1987年、4番、朝比奈指揮NDR

1987年、4番、マズア指揮ゲヴァントハウス

1987年、5番、インバル指揮フランクフルト放送

といったかんじになっている。

マタチッチと朝比奈のそれは宇野さんの影響が多少はあるが、

あとはそうでもない。

こういうかんじで自分のブルックナー体験は築かれて行った。

そのせいかもしれないけど、

自分のブルックナーに対する好みや感覚は、

宇野さんあたりがつくりあげたブルックナー像とはかなり違う。

ブルックナーは神をこよなく愛し信じ切っていたが、

それは深山幽谷的な静的なものではなく、

没我的ともいえるほどの狂喜を内蔵した、

きわめて動的なものだったと自分は考えている。

また彼にとっての神はキリストだけが唯一無二ではなく、

楽聖ベートーヴェンもまた違った意味で信仰の対象だったと思っている。

楽聖没後50年にあたる1877年に、

彼の手元に完成もしくは改訂中だった交響曲が、

じつに四つもあったのはたんなる偶然ではないだろう。

確かにブルックナーは偉大であり唯一無二ではあるけど、

まったく誰にも影響されなかった、

もしくはまったく他の作曲家と独立して存在していたわけではない。

特に彼の楽聖に対するそれは、

1877年というだけでなく、

ニ短調への強い思い入れや、

執拗な繰り返しによる強調と拡大等にも、、

ベートーヴェンを意識したそれを垣間見ることができる。

このことを踏まえて、

ベートーヴェンに高い評価を得ていた指揮者によるブルックナーを聴きだしたら

今までみえていたブルックナー像とはかなり違うそれがみえてきた。

なんというのだろうか、

ベートーヴェンが権力や運命に対しての渾身の闘いがひとつのテーマだとしたら、

ブルックナーのそれは神や楽聖に対する渾身の力を込めた無償の愛、

それがテーマだったという気が、

それらを聴いているとより強く感じられるような気がした。

しかもそれは静的なものではなく、

きわめて動的かつこちらから踏み込んでいく狂熱的な類のものだ。

これがそういう指揮者の演奏からとにかく強く感じられる。

フルトヴェングラーのベルリンフィルとのライブの5番や8番を聴くと、

聴衆を熱狂させたというオルガン演奏時のブルックナーの姿が、

ひどく重なってみえてきてしかたがない。

フルトヴェングラーのブルックナーが、

ベートーヴェンを指揮したときに似た勢いとノリを感じるのは、

たたフルトヴェングラーの芸風だからといって片づけられないと、

自分はとにかくそう思えてしまう。

ショルティのブルックナーにもやはり同じことを感じるし、

ワルターの特にモノラルのライブ録音、

さらにベームやヨッフムにも同じようなものを感じる。

考えてみればまわりからいろいろと言われながらも、

推考に推考を重ねて改訂をしながら最終稿に至るものの

基本姿勢は頑として崩さず、

新しい交響曲を書くたびに、

過去の他人からの進言や忠告を、

ほとんど毎回初期化していたブルックナーのそれは

何事にも屈しなかったベートーヴェンのそれと重なるものがあり、

ブルックナーこそベートーヴェンの後継者ではなかったのかと、

そんなことさえ感じられてしまう。

そのせいか、

自分は多くのブルックナーマニアと違って、

ドイツ・オーストリア系の指揮者や団体のそれや、

年齢をある程度重ねた指揮者じゃないと云々とか、

そういう意見をほとんど黙殺している。

だいたいブルックナー自身、

自分の曲が演奏されることを第一に考え、

そこに分け隔てがなかったことを考えると、

何で聴く側が作曲者を無視して、

勝手に塀作ったり囲い設けたりして、

演奏を狭い範囲の解釈しか許さないような考え方に押し込むのか、

自分にはまったくといっていいほど理解できない。

というより、

それはブルックナーに対して、

ひどく無礼というか、

「また小さく見積もりやがって」

という感じでじつに失礼極まりないという気がする。

確かにブルックナーの音楽には、

オルガン風の分厚い響きや、

敬虔なカトリック教徒であるというくくりはあるが、

それをすべてにしてブルックナーの音楽を縛るのは、

はたしてどうなのだろう。

自分は最近ティルソン・トーマスの指揮したブルックナーの7番を聴いたとき、

かつてCDで聴いたクナッパーツブッシュの同曲の演奏を思い出した。

このとき自分には、

この二人に見えていたものはほとんど同じものであり、

その方向性もかなり似たものだったように感じられた。

もちろんその演奏スタイルに両者ほとんど互換性はなく、

本来は相いれないはずの二つの演奏なのだが、

この曲の巨大な枠の中で、

同じ方向を指し示すものとして、

ちゃんとひとつの世界に二つとも存在させられたため、

このような感覚を覚えたような気がしてならなかった。

それを感じたとき、

自分はなんてブルックナーって巨大な世界をもった、

とてつもない作曲家だったのだろうと、

あらためてその大きさに驚嘆し畏敬の念をもったものでした。

おそらくブルックナーの音楽は、

一時言われたような、

特定のスタイルでしかその良さが分からないというものではなく、

どのようなスタイルにおいてもその曲のいろいろな面をみせるという、

とてつもなく巨大で多様な音楽を内包した怪物的な音楽なのだろう。

そういう意味ではベートーヴェンと、

これまた似た世界をもった作曲家だったといえるだろう。

というかブルックナーは、

生涯そんな巨大なベートーヴェンを慕い、

そして追いかけ追い求め、

その世界に少しでも近づけたらという、

そういう想いを生涯抱いていたのかもしれない。

不器用な人間であり、

不器用な語法による不器用な作曲かもしれないが、

そんな人間がひとりの人間に私淑し、

熱狂とも純粋ともいえる姿勢によって、

生涯を通してとことん祈り焦がれ追い続けた作曲家、

それがブルックナーの本質であり、

その音楽を支えたエネルギーだった。

と、自分はブルックナーを現在そうとらえている。

ブルックナーを聴くとき、

ひじょうにその無垢な部分を感じるのは、

そんなひたむきで一途な姿勢からくるのかもしれない。

ならばその音楽に真摯に対峙するときは、

こちらもせめてその方向性に沿った姿勢で耳を傾けても、

自分は罰は当たらないと確信している。

少なくとも自分はそういう聴き方をするよう心掛けてからは、

この作曲家から、

以前よりいろいろな事を感じられるようになった。

ブルックナーとは、

そんなことまで考えさせられる作曲家のひとりなのかもしれない。

そんな考えや思いが今現在の

ブルックナーと自分との間にある

ひとつの基本となっています。

いささか特異な考えなので、

今流行りの日本で主流となっているブルックナー感と、

大きく隔たっているのはこのためなのでしょう。

〆