沖澤のどか指揮京都市交響楽団を聴く(09/24) [演奏会いろいろ]

2023年9月24日(日)

サントリー・ホール 14:00開演

曲目:

ベートーヴェン:交響曲 第4番 変ロ長調 作品60

コネソン:管弦楽のための「コスミック・トリロジー」(日本初演)

指揮:沖澤 のどか

開演30分前になってもまだ当日券売り場に長蛇の列。そのせいか5分以上開演時刻が下がる。

このプロでこの状況はとかなり驚き、これは超満員かと思ったら八割くらいの入りだった。

それでもこのプロでこれだけ入ったのはやはり指揮者の人気と期待が大きかったことのあらわれかも。

というわけでかなり出来上がった状況でのはじまりとなりました。

前半のベートーヴェン。

序奏はあまり神秘性こそないものの弦がとてもクリアかつ柔軟、そして穂先が澄んだかのような抜けのよい響きが印象に残る。

だが主部に入ると一転目が覚めるような快速風になる。それはムラヴィンスキーあたりと双璧ともいっていいくらいのもの。

ただムラヴィンスキーが厳しく強靭かつ峻厳な音楽だったのに対し、こちらは線を引くような美しい流動感と平衡感、颯爽としたじつに気持ちのいい、それでいて格調の高さも感じられる音楽となっていた。

あとこの演奏を聴いていたら、何故か「英雄」の終楽章の終盤(第9変奏以降あたり)がイメージと重なってしまい、この曲がまるでマーラーの3番に対する4番のように、「英雄」と「第五に」挟まれた曲ではなく、「英雄」の延長線上において展開されたじつは曲なのではないか、それこそあの「英雄」の第四楽章の変奏の後に、じつはこういう世界が広がっていたのではないかという不思議な気がしてしかたなかった。

それくらい何か描かれているものがシンプルでありながらも従来と違う感じのものがあり、そういう意味でとても新鮮に感じられたものでした。

ところでこの演奏で気になったことのひとつに、オケの強音のピークが意図的なのか均一にリミッターが掛かったようになっていたこと。しかもインテンポに近かったことから、ふつうだと強弱緩急の両面で表現の幅が狭くなり、一本調子になりかねないような危険性を伴いかねない演奏だったのに、曲がそれをある程度許容しているような趣があったとはいえ、そういう事にまったく陥らないというこれまた不思議な感覚をこの演奏で感じた。

出来はシンプルで素晴らしいけど、いろんなところでいろいろと考えさせられる謎の部分の多い演奏でもありました。

因みに弦は12型で、バロックティンパニを使用していたようです。

この後20分休憩、そして後半のコネソン。

一転して16型の大編成。

正直知名度も人気もそれほどあるとは思えないこの曲を東京公演に持ってきたという事は、それくらい指揮者がこの曲に絶対の自信を持っているのだろうという気はしていたので、以前録音盤で聴いた時にはそれほど強く興味は持てなかった曲だけど、今回はちょっと期待した。

だが演奏はちょっとどころではない、ただただ圧巻の演奏でした。

曲としてはジョン・ウィリアムズやゴールドスミス、またウォルトンやジョン・アダムズあたりの雰囲気が随所に感じられ、クラシック音楽というより、SF映画や戦争映画等の音楽を絡み合わせたような、ある種の視覚的ともいえる音響が印象に残る作品で、やりようによってはかなり劇的かつスペクタクルにやれる感じがする作品だったけど、沖澤さんの指揮はそうではなかった。

それはこの巨大な作品をまるで手のひらに乗せるように、それこそ自由にコントロールしながらその膨大な情報量をすべて開帳しようとしているかのようで、以前聴いた時とは録音と実演の違いはあれ、とにかく音楽がスコアからどんどん湧き上がりながら次々と眼前にその姿をみせていくような、何とも筆舌に尽くしがたい壮観な状況となっていった。

演奏終了後、観客があれほど熱く反応したのも、この「壮観な御開帳」状況に圧倒されてしまったからだろう。

これを聴いた時、自分はかつて沖澤さんがアシスタントを務めたキリル・ペトレンコが日本でやった「ワルキューレ」を思い出した。あの時のペトレンコも必要以上に劇的に走ることなく、まるで手のひらの上でこの曲を自由に転がすかのように、自由自在にこの曲をコントロールし、クリアかつ見通しの良い、それでいてこの曲の持つ膨大な情報量を全面開放したかのような驚異的な演奏をしていた。

2017年というからもう6年前の話だけど、その時のことを沖澤さんの指揮で久しぶりに思い出してしまいました。

沖澤さんが今後どういうふうに進化していくのかは分からないけど、何故多くの方から評価されているのかが今回ハッキリと分かりました。これからが本当に楽しみな指揮者です。

しかし今回のプロ。

昭和の日本のオケだったら雑然かつ混沌と演奏され、雑音と不協和音の塊にしかならなかっただろうけど、今の日本のオケはもうそんな事はない。それはこの日の京都市響の演奏でもしっかり証明された。ただ今回はそこ止まりのレベルではなく、この大曲を本当に見事に演奏していたことは絶賛されて然るべきだろう。

とにかく沖澤さんとのコンビはこれから日本のオケでも大注目になるだろうし、それこそ京都が日本のオケの中心になるかもしれません。在京オケもうかうかしていられないかも。

最後にこの日のコンマスが神奈川フィルの石田さんだったのが嬉しかった。

シュナイトさんの時代は毎回石田さんがそこにいたけど、最近はいない事も多くちと寂しい思いをしていたのですが、ここで聴けたのは本当に嬉しかったしソロも聴けて大満足でした。

ところで石田さん。いつから立っている時のヴァイオリンの持ち方を変えたのだろう。

以上で〆

(追加 2017/09/27)

このコンサートの数日後、沖澤さんがベルリンで指揮したモーツァルトをTVでみた。

そこでもあの時のベートーヴェンと同じような事を感じたが、この時往年の名指揮者、ヨゼフ・カイルベルトの日本での演奏、そしてその時のN響の団員の方のコメントを思い出した。

団員の方によると、カイルベルトは思いっきり弾く事をさせず抑制をかけた弾かせ方をさせたという。そのため団員は思い切り弾く事ができずかなりフラストレーションがたまったが、後日のその時の演奏を録音で聴いたら、今まで聴いたことが無いくらい素晴らしい音を自分達が奏でていた事に驚いたという。

それから間もなくカイルベルトはN響の名誉指揮者になったのですが、沖澤さんのあの時感じた抑制感というのが、ひょっとするとこの時のカイルベルトとかなり似たものだったのではなかったかという気がしてきた。

もっともまだ一度しか聴いてないので判断が早計かもしれないけど、沖澤さんが助手を務めたペトレンコもカイルベルト同様バイエルン歌劇場の指揮者だったという偶然もあり、このあたり今後少し注目して聴いていきたいと思います。

サッシャ・ゲッツェル指揮東京都交響楽団を聴く。(09/08) [演奏会いろいろ]

2023年9月8日(金)

サントリー・ホール 19:00開演

曲目:

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.61

コルンゴルト:シンフォニエッタ ロ長調 op.5

ヴァイオリン:ネマニャ・ラドゥロヴィチ

指揮:サッシャ・ゲッツェル

台風でどうなるかと思っていたが、上陸前に熱帯低気圧になりしかも上陸せずという意外な展開のおかけで無事行くことができたのは本当にありがたかった。

コルンゴルトがメインというので天候もあり入りを心配したが、ネマニャ・ラドゥロヴィチの人気のおかげかかなり人の入りは良かった。

前半はそのラドゥロヴィチのソロによるベートーヴェン。

はっきり言うといろんな意味でかなり自由という印象。

自分がソロを取ってない時はぐるっと音楽にあわせるかのように身体をゆっくりと回転させたり、ソロを弾いてる時も主要なメロディを弾いているパートの方に身体を向けるかのような態勢で弾いたり、第一楽章のソロが出て来るまでのオケの演奏にあわせてときおりそのヴァイオリンパートを一緒に弾いたりと、とにかく音楽に身を任せたら感じたままにそのまま舞台上で身体を動かすという、とにかく自由きままというくらいのスタイルで弾いていた。

もっともそれは奇をてらったというよりも、音楽を視覚化かしたような感じがするほどじつに自然な流れの中でやっているので、あざとく演じているという感じは皆無。なので個人的にはこれはこれでとても好感がもてた。もっとも昔気質の人がみたら、怒って席を立ってしまったかもしれない。グルダの演奏会の時の某大物評論家のように。

で、演奏内容の方は、とにかく音楽の流れと言うかひとつの息遣いが非常に長く、まるで巨大なフレーズの連続が延々と続いているかのように感じられるほどだった。

しかもそれが弛んだりダレることなく紡がれていくのだからこれには感心してしまった。そして弱音の神経の配り方と、高音の抜けの良さと響きの伸び方がまた秀逸。そしてオケとの音のかのかけあいも、前述した身体や顔の動きなどを混ぜながらオケの音をしっかり聴いたうえで、その流れを大事にしながら行っていたので、これらが表情にかなりの幅をもたせていたことが弛みやダレを防いでいたのだろう。

だがそれ以上に驚いたのは第一楽章のカデンツァ。

この日はクライスラー版を使用していたが、その奔放なくらい緩急を大きくつけた演奏により、まるでパガニーニが弾いたらこうなるのではというような感じになっていた。また音が明るいせいか、それがまた一種の凄みに繫がっているようにも感じられた。

ただそれが不自然に感じなかったのは、演奏者パガニーニと作曲家ベートーヴェンの生きた時代がかなりの部分で重なっていたからなのかも、と、そんなとことを考えながらこのひじょうに聴くものの耳と心をとらえて離さないソロにじっと聴き入ってしまいました。

続く第二楽章はひじょうに良く歌うものの、やはりここでも弱音の神経の細かさのようなものが目立つ。ただそれによって音楽が神経質に聴こえるということはなく、それを下地にして自然かつ詩的に歌わせるといった感じのそれなので、聴いていて本当にある意味「愛」にみちた音楽となっているように感じられた。

そして最後の第三楽章は一転早めのキレのある演奏となっていく。そしてかなり大胆な表情の変化を仕掛けてくる。

ロンド主題も最初はふつうの音の大きさで弾きながら、しばらくして次にロンド主題が出て来ると今度は一転して弱音、そして三度目に出てきた時は一度目より大きな音でという具合に。

そしてこの楽章でのカデンツァ。ときおり激しく床を踏みならながら気合のより入ったものになっていたせいか、第一楽章以上に凄みのあるものになっていた。

演奏が終わった後、万雷の拍手が起きたのは当然なのだが、ただこれはソロだけでなく、指揮のゲッツェルの功績も大きかった。

かつて神奈川フィルで聴いた時は、弦の表情はいいけど管がややオケに任せすぎのようなところがあったのが気になったけど、今はもうそんなことはなく、じつに木管を上手くコントロールし都響の良さを引き出していた。

そして曲全体も力にみちた堂々とした、それこそときにはブラームスの第一交響曲を思わせめるほどのものに仕上げるだけでなく、ソロの自由さにも柔軟に対応するそれをみせていて、この演奏をより聴き応えのするものにしていた。

それにしても7月に聴いた石上真由子さんといい、今回のネマニャ・ラドゥロヴィチといい、今の人達はベートーヴェンに臆することなく自分を出す事に躊躇しない人が増えているのだろうか。だとしたらじつにこれからが本当に楽しみ。これから中堅や若手のベートーヴェンの協奏曲に注目より注目です。

この後ネマニャ・ラドゥロヴィチのアンコールで、ヤドランカ・ストヤコヴィッチの「あなたはどこに」が演奏された。

かつて日本に二十年以上滞在されていたことでお馴染みの方も多いと思うヤドランカの名曲をこういう形でここで聴くとは思わなかった。

これは心に染みる演奏だった。

指揮者のゲッツェルがオケの中にあった空席に座りこれをじっと聴いていた姿も印象的だった。

ここで20分間の休憩。外に出た時、雨も風も止んでいた。この時は知らなかったけど台風が既に無くなっていたのだから当然だったのかも。

後半はコルンゴルト。かつて神奈川フィルでも取り上げた事があるくらいの本人のお気に入り。その時の演奏は大絶賛されたが自分は聴きに行っておらず酷く後悔したもので、今回のそれは本当に有難かった

1913年初演というから作曲者16歳というのだから驚く。もっとも16歳の交響曲というとリヒャルト・シュトラウスの最初の交響曲があるけど、こちらはワインガルトナーが初演し、ニキシュ、Rシュトラウス、カール・ムックが取り上げたというから扱いがかなり違う。

今回のゲッツェルのそれは綺麗にまとめ美味しく聴かせようという感じではなく、16歳の若き天才作曲家の輝かしい最初の交響曲という、勢いと輝かしさを前面に出した演奏で、かなり鮮烈で刺激的、そして挑発的ともいえる攻めの音楽が展開されていた。

第一楽章などツェムリンスキーやウェーベルンの「夏風の中で」のような雰囲気と、めくるめくような音の饗宴、瑞々しいくらい愛らしい音楽、それらが絶妙に交錯するそれを、ゲッツェルは正攻法でガンガン押し気味に描いていくので、時折ささくれだったように響きが感じられる時があるが、それがまた勢いと輝かしさを強く感じさせるものがあり、当時のウィーンの人達のコルンゴルトへのイメージってこういう感じだったのかもとさえ思わせるものがありました。

第二楽章もほぼ同様な感じだったものの、曲想のせいかよりガッチリとまとまった力強い響きが印象に残る。ゲッツェルの随所にパンチの効いた響きがじつに心地よい。

第三楽章はメロディメーカーとしてのコルンゴルトの非凡さを余すとこなく感じさせてくれる演奏。それにしてもここまで聴いてると、後にアメリカで映画音楽で大成功し、そして戦後時代遅れとしてウィーンをはじめクラシック音楽の楽壇から冷たくみられる悲劇に見舞われる要素が、要所要所に感じられる。

(ただそれを思ったとき少しコルンゴルトと伊福部昭が重なってみえてしまったが、コルンゴルトは伊福部さんのように晩年評価されていたとは言い難かったのが少し辛い)

そして最後の第四楽章は、次々と湧き上がる楽想を冴えに冴えわたる捌き方で聴き手を圧倒し尽くすおそろしく手数の多いこの曲を、じつに見事にその素晴らしさを全身をフルに使いながらの指揮でゲッツェルは描いていく。

最後の輝かしさや決めのカッコ良さも抜群で、予想以上に聴き応えのある名演でした。

この作品。

「春の祭典」や「ばらの騎士」、それに「グレの歌」が出現した時期の作品ということで、ロマン派の終焉ともいえる時期の作品だけど、これを聴いていると新古典派ならぬ新ロマン派をひょっとしたら切り開く作品だったのかもという気がちょっとしてしまった。

ただコルンゴルトがその後アメリカに渡り映画音楽に革命的な衝撃と恩恵を与えることなく欧州にとどまり、その活動をナチスに妨害されることなく続けていたらはたしてどうなっていたのか。

シンフォニエッタはそんなことも考えさせてくれました。

それだけにコルンゴルトの作品はもっと再評価されるべきという気がより強くしたものでした。

今回は19世紀初めに書かれたベートーヴェンの曲と、そのほぼ百年後に書かれたコルンゴルトの曲を、さらに百年後我々が聴くというなかなか凝ったプロでしたが、内容はそのせいかとても盛沢山という感じでした。

もっともこの演奏会が前半はラドゥロヴィチ、後半はゲッツェルが主役の二部構成のような様相を呈し、しかも各々がひとつのフルコンサート並みに密度の濃いものだったこともそう感じさせた理由だと思います。

終演後、満足げな表情をされていた方が多く見受けられたのもその証だったのかも。

それにしても繰り返すようですが前回山田さんの指揮で聴いたウォルトンもそうですけど、今回のコルンゴルトももっと演奏されていい曲だと思います。

昭和の頃の日本のオケだと雑然したものになったかもしれませんが、今の日本のオケは充分これらの曲の魅力を描くことができるので、このあたりの名曲をもっと手掛けてほしいものです。

以上で〆。

しかし本当に台風が来なくて良かったです。天候に左右されてこれが聴けなかったと思うとちょっとゾッとします。因みに今回の公演はカメラは見当たりませんでしたが、音の方は収録されていたようです。

山田和樹指揮日本フィルハーモニー交響楽団を聴く。(09/02) [演奏会いろいろ]

2023年9月2日(土)

サントリー・ホール 14:00開演

曲目:

モーツァルト:アイネ・クライネ・ナハトムジーク ト長調 K.525

J.S.バッハ(齋藤秀雄編曲):シャコンヌ

ウォルトン:戴冠式行進曲《宝玉と勺杖》

ウォルトン:交響曲第2番

指揮:山田和樹

昨年からとにかく今まで実演で聴いていない曲、オーケストラ、そして指揮者を聴いているけどこれも今回の演奏会もそのひとつ。

指揮者の山田さんもそうだしモーツァルト以外のすべての曲も今回実演では初。しかもその初めて聴く三曲は今回聴き逃すと次いつ聴けるか分からない曲ばかりというもの。

まず最初のモーツァルト。

てっきり10型前後の規模でやると思っていたら、フルサイズというので驚いた。

ただずっと全員が弾いているのかというとそうではなく、曲想が変わる度にひとつのセクションのうち半分程のメンバーが休んだりしていて、しかもそれがかなり頻繁に行われていた。

これにより強弱だけでなく音質や遠近感を表情豊かに仕掛けようという感じらしく、じっさいなかなか表情豊かな音楽がクリアな響き中で描かれていた。ただ全体的に聞くとそこには奇をてらったようなものは皆無で、むしろ正攻法で押しているように感じられた。

そして第四楽章は最初から最後まで全員で、しかもしっかりとした足取りでひとつひとつの音を丁寧に紡いでいくかのようで、じつに心温まるようなものが感じられる演奏でした。

細かく聴いていくといろいろと細かく凝らしているものの、聴き終わると真っ当な正攻法という、言うは易く行うは難し的な演奏だったような気がします。

あと自分は後ろの方だったのであれですが、前の方にいた方は視覚的にもなかなか楽しめる演奏だったのではないでしょうか。

次のバッハ。

この曲の編曲というとストコフスキーのそれが自分は印象に残っていて、情念的かつ管楽器の劇的な咆哮みたいなイメージがあるのですが、オルガン奏者のストコフスキーに対し、齋藤秀雄氏の場合は弦楽器出身ということなのか、ストコフスキーに比べて弦がかなりものを言ったような編曲という気がし、劇的ではあってもストコフスキーほどの情念的なものより詩的な侘しさみたいなものが強く感じられた気がしたのですが、ただこれは山田さんの指揮のそれもあったのかもしれません。

これを聴いていて齋藤秀雄さんがいたころの桐朋オケの弦が「N響を含めた日本のすべてのオケでいちばん上手い」と言われていた事を思い出してしまいました。

このあと15分の休憩の後ウォルトンの二作品。

両曲ともウォルトンが戦後イタリアに移り住んでから書かれた作品だが、行進曲はともかく交響曲の方は戦前に書かれた交響曲第1番に比べていまいち人気が低く、特に日本ではあまり演奏されたことが無い気がする。

たが個人的にはこの2番は大好物なので願ったり叶ったりだった。

(因みにこの曲を聴いていると、彼の作曲した1969年制作の映画「空軍大戦略(Battle of Britain)」の音楽の雛型みたいなものがあちこちに聴かれるのが面白く、この曲が偶然にも英本土航空決戦勝利から20年、第二次大戦終結から15年の年に初演されたこともあって「Symphony of the Battle of Britain」のように感じてしまう時があります。そういえばその前に演奏された「宝玉と勺杖」にもやはり映画を想起させるようなメロディが出て来るけど、この二つがこの日続けて演奏されたのはただの偶然なのだろうか)

行進曲の格調の高い演奏も見事だったけど、一聴するととっつき難い感じの交響曲がとにかくクリアかつ見通し良くそして聴きやすい。第一楽章の弦の柔らかさの中に緊張感も上手く含ませた響き、打楽器の攻撃的かつバランスのよい咆哮、そしてそれがひとつとなっての一種のカッコよさ。第二楽章の清澄なそれでいてじっくりと歌いこまれる詩的な美しさ。第三楽章の不気味さと緊張感の交錯、そして高揚感からの最後の輝かしい帰結。とにかくそのどれもが理想的ともいえるほど素晴らしいものでした。

因みに9月2日はこの交響曲が初演された日。

そんな日にこれだけの演奏がされたら、天国にいるウォルトンも大満足だろう。

あと日本フィルの音がとにかく冴えていた。

これだけクリアで見通しのよい音楽だったのは、この日の日本フィルの音の冴えも大きかったと思う。新しい首席指揮者を迎えてモチベーションも上がっているのかも。これからがとても楽しみです。

尚、山田さんは来年以降もイギリスの交響曲を取り上げると言っていたけど、できれば来年は没後百年を迎えるスタンフォードの3番か6番、もしくはバックスの4番か6番あたりをお願いしたいものです。

以上で〆

トーマス・ダウスゴー指揮PMFオーケストラを聴く(08/01) [演奏会いろいろ]

2023年8月1日(火)

サントリー・ホール 19:00開演

曲目:

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64

ブルックナー:交響曲 第9番 ニ短調(第4楽章補筆完成版)

※コールス校訂版(オーレル及びノヴァーク校訂版による。2000年))

※サマーレ、フィリップス、コールス、マッツーカによる補筆完成版 (2012年) [第四楽章]

ヴァイオリン:金川真弓

指揮:トーマス・ダウスゴー

ブルックナーの第九。

その四楽章版を聴くのはこれで二度目。前回は2001年のヘレヴェッヘ指揮によるもの。

この間いろいろと四楽章版の音盤は発売になったが、日本での演奏会はほんとうに数えるほどしかなく、サントリー・ホールではひょっとすると今回が初めてかもという状況。

自分はモーツァルトのレクイエムの全曲演奏が有りなら、ブルックナーの第九の四楽章版も有りという立ち位置なので、今回のそれも何の抵抗もないしむしろ大歓迎。なので今回の演奏会は本当に楽しみだった。

それだけにこの日突然の大雨&落雷大会には会場に行けるのかとちと心配になったほどでした。

まず最初のメンデルスゾーン。

聴いていて「この曲、北欧絡みの作品だったっけ?」と思うくらい、ソロもオケもとにかくタッチが強く底力も尋常じゃなく感じられ、しかも冷ややかな感触も随所に有るという、とにかく自分がこの曲にイメージしている哀愁感と小粋な詩的感に満ちた作品というそれとはかなり違う。

確かに「スコットランド交響曲」に近い雰囲気もあるので、決して北欧と無関係という感じではないのかもしれないけど、ここまでシベリウス風味を感じさせる演奏というのはあまり聴いた記憶が無い。

ただこの北欧風の演奏がじつに上手くハマっていて、今年のこのクソ暑い猛暑には最高に涼感溢れるものとなっていて、じつに聴いていて心地よかった。

この曲の印象に新しいものが付け加えられたようで、じつに有難い演奏でした。

この後金川さんのソロで雰囲気たっぷりの「サマータイム」がアンコール。

(ふとこのとき1987年にこのホールで聴いたキース・ジャレットの同曲の演奏を思い出した。金川さんの今回のそれとは全然違う雰囲気の演奏ではありましたが)

しかし金川さんのソロはメンデルスゾーンもそうだけど、ものすごく強くしなるような歌い方をする。この曲が北欧風というかシベリウス風に聴こえたこれが要因なのだろうか。

それにしてもこの日のPMFオケ。

弦が12-10-10-8-4の通常配置なもののかなり中低音が力強い。二日前の山響といい、人数が音楽の強さを決めるものではないことを、あたりまえではあるけどあらためて再認識させられる。そしてこれは後半のブルックナーでものすごく大きな武器となった。

(因みに後半の弦は、チェロを除き一人ずつ増員されたように見えた)

休憩時間20分の後後半のブルックナー。ちょうど20時に演奏がはじまる。

後半のブルックナー。

一言で言ってしまえば「すべてに決着をつけにきた」ブルックナーというのだろうか。

とにかく激しいし音楽への切り込みと抉り込みが半端じゃない。

オケ全体を鳴らしに鳴らす。金管の咆哮といいティンパニの響きといい、フルトヴェングラーやワルターのライブを随所で想起させられるくらいに壮絶だけど、あれよりも前半のメンデルスゾーンでも感じられた清涼感を透徹感に置き換えたようなところある分、もう少し結晶化したような印象がある。

もっともだからといって必要以上に硬質に傾いた演奏ではなく、このあたりが指揮者のダウスゴーの強さと柔軟さを備えた絶妙なバランス感覚がものを言ったという気がした。

これがより強烈に発揮されたのが第二楽章で、弦に弓をべったりつけたような感じで強靭に刻みまくったスケルツォは、まるで旧ソ連オケがお国物を演奏しているかの如くで、ここまでやってしまった演奏というのを自分はあまり記憶にない。これに対しトリオは歌うわ歌うわで、これまた対象が鮮烈だった。

続く第三楽章もまた先行した二つの楽章でのそれを踏まえた感じの演奏で、告別的というより辛口で孤高的ともいえる厳しさを強く押し出した演奏になっていた。そしてここでの充実感もまた素晴らしく、通常のようにここで終わっても何の異論もでないレベルの音楽の閉じ方だった。

(じっさいこの楽章が終わった時けっこう会場を去られた方がいたけど、それはこの時点で21時近かったということが大きかったような)

因みに指揮のダウスゴーはどの楽章も終了後その余韻をじっくり味わうかのように構えをなかなか解かなかったが、聴衆もそれにしっかり反応していたのは嬉しかった。

そして注目の第四楽章。

自分はこの四楽章版を第八交響曲に例えると、最初の三つの楽章が1890年稿で終楽章のみ1887年稿で聴いたような気持ちにいつもなってしまう。つまり終楽章のみ初稿のような、それこそ書き出した当初のノリと勢いが勝ってしまったつくりのままという感じで、まとめ仕上げを施す前の「原石」状態のように感じてしまう。それは最初のSMPC版から一貫した印象だけど、今回も最初はやはりそういう感じがした。

ただ曲が進むにつれ次第にそういう印象がだんだん希薄になっていき、かわりに一足早く二十世紀に音楽に踏み込んだように聴こえてきた。つまり仕上げを施す前の粗さに聴こえたのは、時代をブルックナーなりに先取りした結果ではないのかというふうに聴こえた。

確かに第三楽章でもそういう感じのところが散見されたけど、第三楽章が書かれて以降の二年間によりその度合いがより大きくより深まった結果なのではという気がした。これはダウスゴーの早めのテンポ設定がそう聴こえさせたという部分もあるのかもしれない。

(尚この日のブルックナーは、第一楽章が22分、第二楽章が10分、第三楽章が21分、第四楽章が20分くらいで、全体では75分ほどの演奏時間でラトル盤に比べると5分以上早い演奏でした。ただそのために急ぎすぎのように聴こえたところはありませんでした)

だが中盤あたりそんなことはどうでもいいくらい、この粗いながらも尋常ではない情報量をもつ音楽が、堰を切ったように怒涛の如く流れてくるそれをダウスゴーはそれを見事に捌いていく。

このあたりはもう目眩くという感じで、ちょっとミンコフスキと都響のブルックナーの5番の終楽章を想起させるほどのものがありました。そしてコーダの途中で一瞬タメを作った時、一瞬「あれ、ここで全休止とる形に変えるのかな」と思わせるほどの見栄の切り方をみせたものの、次の瞬間そのまま一気に怒涛のごとくラストまで上り詰めるように走り切っていった。

終わった瞬間ダウスゴーが微動だにせず、まるで時間が止まったようにさえ感じられる時が過ぎていく。その後ゆっくりと棒を下ろすが、それが完全におり切る前に拍手が起き、後は延々と万雷の拍手が起きた。

正直これほど凄まじい熱量をもった第四楽章というのを音盤も含め初めて聴いた気がした。

それはまるでブルックナーがこの曲にすべてをかけ、自分が音楽とともにどこまで上り詰める事ができるかという、自分の生き様のすべてに渡って決着をつけにかかったかのようで、作曲者の凄まじいまでの執念と没我の狂気が強烈に感じられるものだった。これはこの曲の基本概念を根底から崩しかねないくらいもので、できればもう一度すぐにも聴いて確認してみたいと思ってしまうほどでした。

(あと決着という意味ではもうひとつ。四楽章版が演奏され人々に聴かれるだけのものなのかどうかを、指揮者がこの演奏にすべてをかけ決着をつけにきたという感じも、この日の演奏から強く感じられました)

この日はマイクが下がっていたようなので、いつかはこの日の録音を聴くことができるかも。そのときは冷静になって繰り返し聴いてみたいです。

これほどまでに凄い音楽ができたのはもちろん指揮者のダウスゴーのそれが大きいのですが、PMFオケの大健闘も大きい。

なにしろ75分間、ほとんどの楽器が休むことなく音楽をしつづけるというだけでなく、第四楽章などその運動的な音作りの為、弦は弾きまくり管は吹きまくりという状況で、しかも後ろに行けば行くほどそれが度が過ぎるくらい凄まじいものになっていく。

こんなヘビーな曲を四日間で三回、しかも一日は長距離移動日ということを思うと、最終日よくぞあそこまで思いの丈をのせ捲って咆哮しまくったものだとただただ驚き感嘆してしまいました。

正直これほどのブルックナーはなかなか聴けないですし、しかもこの評価もさだまっていない第九の四楽章版でここまでやってしまったことは絶賛されて然るべきと思います。

もしこの曲が今後日本で今より演奏されるようになったら、この日のこの演奏がきっかけになったといってもいいかもしれません。

とにかくいろんな意味で忘れ難い演奏会となりました。

PMオケの全楽団員の皆様に深謝です。

しかしブルックナーは最後作曲家ではなくオルガン奏者としての自分に帰っていったのだろうか。

以上で〆

鈴木秀美指揮山形交響楽団を聴く(07/30) [演奏会いろいろ]

2030年7月30日(日)

ミューザ川崎シンフォニーホール 15:00開演

曲目:

ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op. 61

(カデンツァ: 松﨑国生&石上真由子)

シューベルト:交響曲第8番 ハ長調 D. 944『ザ・グレート』

ヴァイオリン:石上真由子

指揮:鈴木秀美

山響を聴くのは15年前の飯森さんとトリフォニーでやったブルックナーの4番以来。

指揮者の鈴木さんとソロの石上さんはともに初めて。

特に指揮者の鈴木さんは7年前のサマーミューザでハイドンとメンデルスゾーン聴く予定だったのが、その前に前後してあったノットとフルシャの対抗意識バチバチの2つの演奏会で疲れ切ってしまい泣く泣く断念したという痛い思い出があったので、今回はとにかくという気持ちだった。

15年ぶりに聴くこの日の山響の弦編成は、対抗配置で8-7-5-5-3、というもので、15年前のブルックナーが10-8-6-6-4、の通常配置でコントラバスのみ最後列に横一列というものだったことを思うと、時代に合わせて編成を刈り込んできたという感じにみえた。

(と書いてその後確認したら現在の楽団員数が49名なのでこれがレギュラーなのだろう。失礼しました)

最初にベートーヴェン。

団員が舞台上に揃い指揮者とソリストを待つタイミングの時に一部客席でトラブルらしきものが起き、係員の方の声が大きくはなかったもののホールに多少響き、舞台上にいた団員の方が気にするそぶりをみせていて心配したが、指揮者とソリストが登場後は何事もなく無事演奏がスタート。

今回の鈴木さんのベートーヴェンを聴いていたら1989年にホグウッドがハジェットをソリストに迎えての同曲の指揮を思い出した。

クリアな響きの中に活気あふれる音楽づくり、木管の表情づけの細やかさ、そして終楽章のソロとオケの丁々発止のやりとりのようなそれがあの時を思い出した。

しかしそれにしても山響の木管がこの日はとにかく抜群だった。

というか山響の木管はこんなに凄いのかとかなり驚いた。ひとりひとりが上手いのはもちろんだけど、パートごと、そしてセクション全体がとにかく息が合っている。

ある時は弦とそしてある時はソロと絶妙に掛け合うような表情を随所にみせるそれは、この曲の魅力をフルに発揮させる大きな力となっていたように感じられた。

(もっとも弦楽器が総勢28人という、それこそ19世紀前半のオケの規模に近しいそれでやったから、ここまで素晴らしい効果が聴きとれたということもあるのかもしれない)

特に終楽章は絶品で、まさに「楽興の時」という感じでした。

このオケに対しての石上さんのソロは正確かつキッチリ弾こうというものよりも、ノリと流れに重きを置きながら、オケとのやりとりを紡いでいくといった感じの演奏で、ときおり「踏み外したくてしょうがない」といった部分も散見できるなかなか個性的なものでした。

そしてその思いの丈のようなものは三つの楽章に各々あるカデンツァでフルに発揮されることになりました。

とにかくいい意味であざとくお約束的な聴かせどころ満載、そして聴衆とのやりとりや反応を楽しむかのようにグイグイ仕掛けてくるこの日のカデンツァは、19世紀の頃の名人芸的なヴァイオリニストはこういうカデンツァで聴衆を惹きこみ自分を装い、そしてともに音楽を楽しんでいたのかもなど思わず想像させられるほどのものでした。

それはとても新しい、けど考えようによってはある意味古いタイプなのかもしれないし、ひょっとした原点回帰的なものだったかもという、とにかく貴重なカデンツァを聴かせてもらったという感じでした。

この後ソロでアンコールが一曲。

ベートーヴェン(松﨑国生編/石上真由子委嘱):メヌエッティシモ。

この後休憩時間20分そして後半。

そういえばこの日チュラル・トランペットとナチュラル・ホルンを使っていたように見えたけど、これもなかなか貴重な体験だった。

モダン楽器の中にこういう楽器を混ぜるのは、最近でもエメリャニチェフがシューベルトのグレイトでもやってるので目新しい事ではないのかもしれないけど、自分は実演ではこの組み合わせを聴くのは初めてで、音的に不自然さのようなものは感じられなかった。

しかしこの日のグレイトは目の覚めるような演奏だった。

反復をすべて行っていたように聴こえたけど、演奏時間は55分ほどで、これは同じく反復を行っていた往年の名盤でもあるボールト盤とほぼ同じというもので、明晰で颯爽かつ快活、しかも熱量も素晴らしい。

そして何より良かったのはそのリズムの強靭な弾力性。

自分はこの曲のリズムには、骨太のスプリングのようなものが仕掛けられていて、それがオケが地面に足をつけるかつけないかというところで、足腰の強い跳ね上がりのようなものを利かせるようにいつも聴こえてしまいます。

そのためそこの部分が感じられないと、なんか腰砕けで音楽が不安定に聴こえてしまうのですが、この日の鈴木さんの指揮はこの強さと弾みが存分に感じられ、もうそれだけでも大満足となってしまいました。

しかも前半でもものを言っていた木管がここでもとにかくよく歌いよく弾む。

そのせいかいつもはこの曲がシューベルトがベートーヴェンの影響をもろに受けた曲と感じられるのに、ここでは影響をモロ受けしながらも、むしろ作風的には3番以前の若き日のシューベルト的な音楽にパワー&スケールアップしながら戻ってきたように感じられ、とても興味深いというか、この曲の今迄見えていなかった魅力が感じられ、ちょっと感激すらしてしまいました。これには山響の弦のクリアな響きが大きく作用していた事も大きかったと思います。

そして最後の「同音連打」もとても総勢四十数名でやっているとは思えないくらいの、充実かつ大きな力を含んだ音がホールに鳴り響いていました。(因みにこの人数は1956年にウィーンフィルが初来日した時の人数とほぼ同じ。もっともあの時はトロンボーンがいませんでしたが)

それにしても鈴木さんの指揮の見通しの良さと音楽の躍動感もさることながら、細やかな表情付けは耳を何度もそばだてられたほどで、特に弱音のそれが際立っていました。これがおそらくこの人数でもダイナミックレンジが広く感じられた大きな要因なのかもしれません。あとシューベルトの終楽章ではかなり気合が入ったせいか「シュッ」という息遣いが聞こえてきましたが、往年のクルト・ザンデルリンクが読響とブラームスの1番をやっていた時、こういう息遣いをしていたことを思い出しました。

(「グレイト」とブラ1という、関係深い曲同士ということも思い出した要因のひとつかも)

終演後の熱狂的な聴衆の反応に応えてアンコール。

ベートーヴェン:オーケストラのための12のメヌエットWoO 7より 11番。

これもなかなか乙なものでした。

この日はとにかくいろいろと新しい発見みたいなものがあって、演奏の素晴らしさもありとても充実したものがありました。

暑さでちとバテ気味でしたが、これでまたしばらくは持ち直せそうです。

以上で〆

小泉和裕指揮神奈川フィルハーモニーを聴く。(7/15) [演奏会いろいろ]

2023年7月15日(土)

横浜みなとみらいホール 14:00開演

曲目:

ベートーヴェン/交響曲第8番ヘ長調Op.93

ブラームス/交響曲第4番ホ短調Op.98

指揮/小泉和裕

小泉さんを聴くのは今回が初めて。

いつでも聴けると思って油断していたわけではないけどとにかく遅まきながら。

最初のベートーヴェン。

目が覚めるくらい気持ちのいい音が鳴り響く。

その活き活きとした表情と新鮮な響きがホールに力いっぱい綺麗に響き渡ってとにかく素晴らしい。

これにはティンパニーの小林孝彦さんの、跳ね上がるような俊敏なリズム感と、舞台の底から響いてくるような重く大きな音が両立したような音の存在も大きかった。

この後切れ目なく第二楽章。

そしてこの日の白眉だったのがこの第三楽章。

大きな広がりをもった音楽が伸びやかに紡がれていくが、特にトリオに入るとさらに豊かな響きと歌が弦管一体となって奏でられ、日本のオケがついにここまでの演奏をできるようになったのかと感無量になったほど。

最後の第四楽章も頗る素晴らしく、特にその熱量が半端なかったせいか、これほどの演奏なら第七交響曲との組み合わせでも、番号順通り後半にやっても何ら不足無しと思ったほどでした。

神奈川フィルは以前、シュナイトさんとも飯守さんともこの曲で名演を繰り広げていますが、ひょっとしてこの曲とオケそのものの相性がいいのかもしれません。

この跡20分の休憩後後半のブラームス。

冒頭からとにかく音楽が爽やかというくらいに瑞々しく抒情的な雰囲気をもっており、「この曲もペルチャッハで作曲されたのだろうか」と思ってしまうほど、第二交響曲をあたかも聴いているかのような気分になったほどでした。

このとき弦が一時カラヤンがやっていたという弓使いをしていたように見えたのですがどうだったのでしょう。ちょっといまいちハッキリしてないので何ともいえないのですが、弦のこの時の表情もその弓使いに沿った感じだったので、これを表出するためにやっていたのだろうかと、ちょっと気になりました。

全体的には最初に書いたようにとにかく爽やかで瑞々しく、ひじょうに型がしっかりとしていながらも小さくまとまることなく、ここという時にはかなり力強い音が野放図になることなく適格に響いていたという印象で、そのせいかよくこの曲にある「枯れた」とか「枯淡」というイメージがここでは皆無。むしろ人生これからまだまだ壮年期といわんばかりの力強さの方が印象として強く残る演奏でした。

またかなり熱い部分が散見されたものの、狂騒に駆り立ててくるようなことはなく、そういう意味ではひじょうに自制心の強いブラームスという趣も感じられました。

今回が初めての小泉さんでしたが、以上で受けた印章ももちろん強かったのですが、聴いた後に曲の良さをあらためて再認識させられるような指揮という印象を受けました。

そういう意味ではかつて群響に客演していたトゥルノフスキーと似たようなところがありますが、小泉さんの方がもう少しガッチリとまとめてくるように感じられました。

次回小泉さんが神奈川フィルに登場するのは来年初頭のチャイコフスキーの交響曲第1番とのこと。こちらも楽しみです。

あと余談ですが、二か月続けて定期公演のコンマスがどちらもゲストというのはちょっと珍しいような。

因みに今回全身を大きく使ってオケをリードしていたのはセンチュリーのコンマスの松浦奈々さん。そして9月は今春まで東響のコンマスだった水谷晃さんの予定とのこと。

最後に、

この日冒頭先日お亡くなりになられた外山雄三氏を悼み黙祷が捧げられました。

外山氏は神奈川フィルの第二代音楽監督を務められておりました。

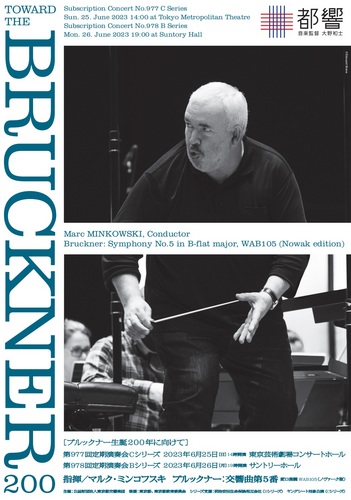

ミンコフスキ指揮東京都交響楽団を聴く。(6/26) [演奏会いろいろ]

2023年6月26日(月)

サントリーホール 19:00開演

曲目:

ブルックナー/交響曲第5番 変ロ長調 WAB105(ノヴァーク版)

指揮/マルク・ミンコフスキ

自分はブルックナーの第五交響曲は、曲のつくりや作曲時期からみてベートーヴェンに捧げた作品だと思っている。

なのでこの日のミンコフスキの広がりをもった大きさや宗教性にそれほどこだわらず、狂熱的といえるほどの生々しいくらいの感情の吐露を押し出したような激しいタッチの演奏は大好物。

最初から最後まで大満足の演奏でした。

この日の編成は木管を倍増、トランペットホルンと一人ずつ増やしての演奏で、このためかなり厚めの響きが全体を支配していた。

ただだからといって厚ぼったい感じはなく、むしろシャープで明晰な響きの方が印象深く、金管などピカピカに感じるくらいの輝きをもっていました。

ただそれ以上に印象に残ったのはチューバとコントラバスなどから聴かれる低音部の強靭な音。

例えば第二楽章第二主題。それまでの第一主題が弦のピツィカートからして快適なくらいのテンポだったのが、いきなりフルトヴェングラーとBPOを想起させるかのような凄みのある低音が地鳴りのように雄大に響いてきた時、一瞬会場の空気が変わったというくらいの強烈なものがありました。

こういう凄みのある低音がこの日は随所に聴かれましたが、この日は弦のリズムがかなり執拗な程強く、しかも表情豊かに刻んでおり、それかが先の低音のそれとうまく調和することで、この曲他のブルックナーの交響曲と些か雰囲気が異なる作品であることを印象づけるものとなっていました。

それにしてもミンコフスキは表情を凝らすのが上手く、これほどこの曲がすべてに渡り表情豊かに描かれた演奏も稀という気がしました。

そしてそれらすべての総決算となったのが第四楽章。

冒頭のベートーヴェンの第九を想起させるような部分こそ普通に出だしたものの、フーガに入った瞬間「第九から大フーガになだれ込んだ」というくらい鮮烈かつ強靭な入り方で、まさに度肝を抜かれるような演奏でした。

そしてそこからはフーガとブルックナーのベートーヴェンに対する心からの愛情を感じさせるメロディの歌い上げ、そしてオルガン的な分厚い響きがこれ等と交錯調和することで、かつてそのオルガン演奏で聴衆を熱狂させ、最後は聴衆に肩車をされ担ぎ上げられた「演奏者ブルックナー」の姿が浮かび上がってくるという、作曲家ブルックナーだけでなく演奏者としてのそれまでも同時に生々しく描かれているかのようだった。

また今回の演奏はそれらが非常に鮮やかかつめくるめく様に描かれていたせいか、ちょっとブルックナー版「英雄の生涯」という感じすらしたものでした。もっともこちらでの英雄は自分自身ではなくベートーヴェンではあるのですが。

とにかく途方もなく情報量の多い音楽がクリアかつ鮮やかに描かれ、それらが最後ひとつの巨大な松明に火をともしたかのように、圧倒的な光と力に満ちながら頂にひたすら登り詰めていくかのようなその様は、胸いっぱいになるくらいのブルックナーの想いの丈が伝わってくるかのようで、終演後の熱狂的な歓声と拍手も当然という感じでした。

しかしミンコフスキの見事な指揮もそうですが、都響がとにかく凄い。

かつてドヴォルザークのチェロ協奏曲の第三楽章冒頭のホルンがまともに吹けなかったオケが、半世紀で世界のどこに出してもおかしくない程の演奏をするオケに進化したことに今更ながら驚きを覚えしまう。

継続は力なりというけど弛まぬ努力を現場も事務方もしてきたんだなあと、あらためて敬服してしまうほどこの日の都響は「上手い」のではなく「凄い」演奏を聴かせてくれた。これだけでも大満足。

とにかく予想をはるかに上回る圧倒的な名演でした。

因みに演奏時間はだいたいですが、

第一楽章が19分、第二楽章が15分、第三楽章が13分、第四楽章が21分、という感じでしたが、聴いているともっと時間がかかっていたかのように感じました。

あと第二楽章と第三楽章は続けて演奏されましたがこれがとても素晴らしい効果を出しており、第三楽章の活き活きとした素朴な舞曲感がより強く押し出された気がしました。そのせいかこの第三楽章。まるでベートーヴェンの「田園交響曲」の第三楽章をちょっと想起させられました。

(それとテンポの動かし方にちょっとヨッフムと相通じるものも感じました)

ミンコフスキのブルックナー。また機会があればぜひ聴いてみたいです。できれば9番の四楽章版とか。

以上で〆

三ツ橋敬子指揮東京交響楽団を聴く。(5/5) [演奏会いろいろ]

2023年5月5日(金)

東京国際フォーラム ホールA 15:15開演

曲目:

ベートーヴェン:「騎士バレエ」のための音楽 WoO1

ベートーヴェン:交響曲第6番 へ長調 op.68 「田園」

四年ぶりに再会されたLFJ。

さすがに四年前のようなフルサイズとはいかなかったけど、それでもようやくこの規模で開催された事は素直に喜びたい。

来年にはフルサイズでできる事を期待。

自分が今回聴いたのは三ツ橋敬子さん指揮する東京交響楽団によるベートーヴェン。

滅多に演奏会でかからない曲と、ベートーヴェン全作品中五指に入る大名曲との組み合わせ。

まず最初にベートーヴェンが20~21歳頃に書いた若書きの音楽。「騎士バレエ」のための音楽。

全8曲で演奏時間約十分というが、聴いていてもっと長く聴いていたように感じるほど充実感のある響きがのっけから素晴らしい。

これを聴いていて、ちょっと原田慶太郎さんの音の創りと似たものを感じたけどオケが東響だったということもあったのだろうか。

とにかく透明感とブレンド感が絶妙にミックスされた安定感と見通しの良さが素晴らししく、しかもときおり後のベートーヴェン作品の息吹きのようなものも聴こえてくるかのようで、何故この曲がもっと演奏されないのかと思ったくらい、とにかく聴き応えのある曲に仕上がっていました。

この後オケの人数が増えた後いよいよ「田園」。

(編成は通常の「田園」よりホルンのみ1名増員)

第一楽章はかなり早い。といっても急いでいるというのではなく、音楽の自然な流れを呼び込んだら必然的にこの流れが出来ました的な演奏で、作為も何もないじつにストレートな演奏だった。もっともときおり強めの表情をみせたりするので、ただただ流れに任せたという類の演奏ではなかったです。因みに反復は無し。

第二楽章もまたさらさらと快適にすすむ。ちょっと往年のボールトを思わせるような感じだけど、透明度の高い弦の背後から木管が美しく浮かび上がってくる様はなかなか味わい深く、それが最最後の鳥の囁きを表す木管の表情がより際立って鮮度の高さを感じさせるものに繋がっていました。

続く第三楽章は洗練された感じの演奏だったけど、第四楽章に入るなりティンパニーがかなり激しく硬めに強い打ち込みをみせていた。

それは今までの雰囲気を鮮烈なほど一変させるほどで、まるでこの全曲の頂点がこの楽章にあるかと思われるくらい凄まじいものがありました。

この後最後の楽章はまた最初の二つの楽章の雰囲気に戻りながらもよりさらに輝かしくなり、最後大きく高揚した後は今迄と打って変わり、ゆったりと静かに、それこそミレーの「晩鐘」のような音楽へと流れていくそれは、感動的ともいえるくらい心温まる素晴らしいものでした。

この「田園」。

演奏時間は約40分という時間だけみればかなり早めの演奏だけど、決して急がずよく流れ爽やかによく歌うといった感じで、ひじょうにストレートな「田園」だったと思います。

しかしここまでストレートで、曲の良さや魅力を大袈裟を避けつつ過不足なく描いた「田園」というのもとても久しぶりという気がしました。

三ツ橋さんは今回初めて聴きましたが、まだできればもっと条件の良いホールでじっくり聴きたいと思います。

それにしても返す返す丹沢音楽祭での三ツ橋さんの第九を聴きに行けなかったのが残念。

〆

大野和士指揮東京都交響楽団を聴く。(4/13) [演奏会いろいろ]

2023年4月13日(木)

サントリーホール 19:00開演

曲目:

マーラー/交響曲第7番 ホ短調「夜の歌」

指揮/大野和士

大野さんは2015年の都響音楽監督就任記念公演でもこの曲を指揮したという。

その曲を就任から9年目のシーズン開幕で取り上げるのだから、これは普通で終わるとは思えない。

ただ今回は名古屋や大阪でも公演をうつということなので、東京はこの日のみという事で自分は既に売り切れたと思い諦めていたが、前日に当日券が出るという嘘のような本当の情報が流れ、それで急遽聴きにいく事にしました。

ただホールの中は「完売御礼」ではあっても「満員御礼」というわけではなかったようで、けっこうあちこちに空席が見られたのは意外だった。「夜の歌」が難解と感じ敬遠した定期会員の方が少なからずいたのか、それともコロナや黄砂で体調を崩された方が少なからず出たのかは分からないけどこれには正直驚いた。こればっかりは今のシステムではどうにもできないことなのかも。

さて演奏の方は演奏時間が80分を超えるくらいだったので、時間だけみると普通かもしれないけど、今回の演奏はそういう時間とは関係なく、とても濃密で情報量の豊かな演奏だったが、印象としてはそういうことよりも「ハートフル」「ファンタジー」そしてスコアを深く読み込む事で辿り着いた「シンプル」さがより強かった。

そしてそれらは弦を軸にした、ある時は悠揚にそしてある時は繊細に表現の多様を尽くしたようなそれが大きく物を言っていた。

この曲、じつは管楽器や打楽器の多彩な使い方の方に意識が今迄言っていたのですが、今回のそれはこの曲がじつは弦が驚くほど雄弁に物語る曲だという事を強く感じさせられるものがあり、そういえばマーラーの母国ボヘミアは「弦の国」と言われ、この曲を初演したのはその国のチェコフィルだったことを思い出させられたものでした。

そんな弦を主軸にし、それに管を絶妙にブレンドしたような響きのこの日の「夜の歌」は、ひとつのドラマとかそういうものではなく、マーラーの溢れんばかりのありったけのインスピレーションを、前述したようにまるで五つの楽章からなるファンタジー色の濃い、ハートフルかつ視覚的な音画に仕上げたような趣さえ感じられ、聴いていてただただその音楽の描き出す温かくも幻想的な世界にどっぷりと浸ってしまうような、そんなかんじのものとなっていました。

(極端な事を言うと、ディズニーの「ファンタジア」でこの曲の一部が利用されても違和感がないくらいに感じられたもので、ある意味この曲が苦手な方にこそ聴いてもらいたいような演奏でもありました)

このためあの先行した四つの楽章に比べ、唐突感が半端ない終楽章も今回はそういう感じがあまりせず、ティンパニーも抑制がきいていたこともあり、先行した楽章とも違和感なく連続していました。

ただしこの楽章の終盤、鐘が出てくるあたりからはさすがにこの楽章独得の明るさを増し、以降は素晴らしい高揚感を伴いながら、それでいて狂騒にはならず、どこまでも「ハートフル」で「ファンタジー」な雰囲気を保ちながら力強く全曲がまとめ上げられていました。

そのためか聴き終わった後なんともいえない幸福感を覚えましたが、それと同時にふとクリュイタンスがパリ音楽院を指揮して録音した、ラヴェルの「マ・メール・ロア」を聴き終えた後の感覚を思い出してしまいました。この曲を聴いてそんな事を思ったのはこれが初めてでした。なんとも不思議な体験です。確かに今回の演奏ではクリュイタンスのラヴェルとはまた違った意味で「音楽細工」的な部分を感じたことは確かなのですが。

もっともこれは自分が聴いた場所も影響しているようにも何となくですが感じられ、違う場所だともっと管が強く前面に出てきたもっと違った印象を受けたかもしれません。この公演はTV収録されていたようなので、後日そのあたりも確認してみたいと思います。

しかしこの曲は本当に大変で、管楽器の一部はこの日の黄砂の影響もあったのか、かなりしんどそうな音が第一楽章を中心にちらほら聴かれました。ただ普通ならそれらに気を削がれるところ、この日は弦がとにかく大きく物を言いながら、情報量の多い濃密な音楽を次々と押し寄せにかかったため、そういう部分に気持ちが引っ張られる暇が無かったことや、しんどそうな音を出しても、その音が大野さんの創る音楽の方向性をしっかりと守っていたため浮いた感じにならなかったこともあってか、時間が経つにつれだんだんしんどそうな音のイメージが自分の中から消えかかっています。

この後の名古屋や大阪ではきっとこのあたりは解消されることでしょう。

それにしてもこの曲、こんなに楽しく温かい曲だったのかと、本当にとても新鮮な体験をさせてもらいました。おそらくこういう演奏ができたのも、指揮者とオケが創り上げた事による膨大なエネルギーの下支えがあればこそなのかも。

そしてこの曲が第三交響曲同様、前二つの交響曲によって誘発されたマーラーのありったけのインスピレーションと感情の爆発がいかに凄いエネルギーを持っていたかという事も改めて痛感させられました。

欲を言えば、できればもう一日東京でやってほしかったです。

以上で〆

※

都響は若杉弘、ベルティーニ、インバルという偉大なマーラー指揮者によって、日本屈指のマーラーオケと言われていますが、じつは都響のマーラーを実演で聴くのはこの日が初めて。

今回聴いて「なるほど」と思った次第。来年(2024)のインバルの10番もぜひ聴きたいものです。

あと今回、何故かこの曲が「幻想交響曲」を多少意識して書いたのではないかとちと思ってしまった。何となくですが。

トゥガン・ソヒエフ指揮NHK交響楽団を聴く。(1/21) [演奏会いろいろ]

2023年1月21日(土)

NHKホール 14:00開演

曲目:

ラフマニノフ/幻想曲「岩」作品7

チャイコフスキー/交響曲 第1番 ト短調 作品13「冬の日の幻想」

指揮/トゥガン・ソヒエフ

ソヒエフにとってこの1年は激動の年だった。一挙に手にしていた二つのポストを不本意な形で手放したことがそれだが、それでもこうして活動を続けられているのは本当に嬉しいし有難い。

この公演も昨年早々と決定し発表されたことは本当に嬉しかった。これはN響にも大きな賛辞を贈りたい。

この日はラフマニノフとチャイコフスキーがともに二十代の時に作曲した若き日の作品。

まず最初にラフマニノフ。

冒頭からおそろしく雄弁な低弦の歌声からはじまったこの演奏だが、終わってみると暗いながらも瑞々しい雰囲気に満ちた演奏に仕上がっていた。ラフマニノフだとけっこう陰鬱な表情に引っ張られる傾向が強くなりがちだけど、今回そうはならなかった。あと木管のとても冴えた響きが印象に残った。

このあと一呼吸入れてチャイコフスキー。

ふつうサイズのコンサートならラフマニノフのあとさらに一曲あってその後休憩、そして後半のチャイコフスキーとなるところだけど、NHKホール改修終了後再開したN響定期では、この日のように休憩なしで70~80分ほどで終了するプロをひとつつくっており(「Cプロ」がそれにあたっています)、今回はそのためこのような流れになった次第。

そして始まったチャイコフスキー。

第一楽章はとても快適ともいえるくらいの爽快な感じではじまり、全体的にもオーソドックスな雰囲気の演奏になっている。ただとても洗練された演奏で、この曲がまだ国民楽派的要素が濃いということで、中には濃厚な演奏を仕掛けてくるケースがあるけど、初稿やその後出された初版ならともかく、今回よく演奏される三稿のようにヨーロッパを旅するようになり、作風の西欧化が強くなっていった時期に手直しされた稿を使うならば、こういう洗練されたやり方も有りという気がした。

(因みにこの曲の初稿は、第二交響曲の初稿同様第一楽章に大きな変更があるらしく全体的に曲も長かったらしい。いつか可能なら第一第二の二つの交響曲の初稿を続けて聴いてみたいものです)

続く第二楽章は一転遅めの悠揚としたテンポの演奏となる。印象としては第一楽章の倍かかったのではないかというくらいたっぷりとした感じだったけど、濃厚な油絵というよりはむしろ水彩画のような感じがする演奏で、このあたりがちょっとユニークだった。

第三楽章は第一楽章同様オーソドックスな演奏だったが、第四楽章は冒頭第二楽章のような遅めではじまるが、次第に第一楽章のように爽快になっていく。で、このまま最後までこの調子で行くのかと思ったら、コーダの終盤で大きく仕掛けてきた。

33年前に聴いたスヴェトラーノフとソビエト国立響では、スネギリョフという屈指の剛腕ティンパニ奏者がいたことから、オーチャードホールの舞台が抜けるのではないかというくらいの強靭な打ち込みを軸にした、言わば「縦ノリ」に近いような音楽で聴衆を驚かせたが(この演奏は録音されCDでも発売されたが、そこではその凄さがあまり伝わってこないのが残念)、この日のソヒエフはむしろ構え気味で。しかも途中で弓を弦にベッタリつけたような感じで大きな弓使いを要求してきたため、突然音楽の歩幅が大きく強靭になり、最後はまるで巨人の歩みのような音楽へとなっていったのには驚いた。

それはなにか大昔のソ連系の指揮者のような、それこそ先祖返りしたかのようだった。

10年前ソヒエフとN響のチャイコフスキーもかなり強烈だったけど、今回はまた違った意味で強い印象を残してくれました。

このあとソヒエフはサントリーや高崎でバルトーク、ラヴェル、ドビュッシーの公演がありますが、その後はまた来年1月のN響第2001回目の定期公演で、曲目は、ビゼー(シチェドリン編)の「カルメン組曲」、ラヴェルの「マ・メール・ロワ」 と「ラ・ヴァルス」を指揮するとのこと。

次回もまた楽しみですが、その頃にはウクライナでの戦争も終結し、ソヒエフがより演奏に専念できるより良い環境になっていてほしいものです。

以上で〆。