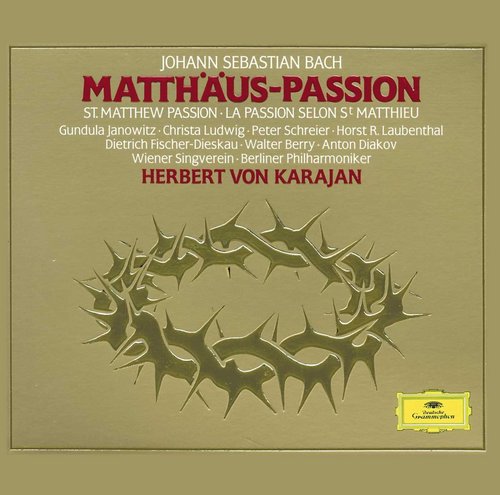

カラヤン指揮のバッハ「マタイ受難曲」 [クラシック百銘盤]

ペーター・シュライアー(T):エヴアンゲリスト(福音史家)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br):イエス

グンドゥラ・ヤノヴィッツ(S):アリア、第一の女とピラトの妻

クリスタ・ルートヴィヒ(A):アリア、第一の証人と第二の女

ホルスト・ラウベンタール(T):アリア、第二の証人

ヴァルター・ベリー(Bs):アリア

アントン・ディアコフ(Bs):ペテロ、ピラト、祭司長とユダ

ウィーン楽友協会合唱団(合唱指揮:ヘルムート・フロシャウアー)

ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団(祭司長たち:第50曲)

(合唱指揮:ヴァルター・ハーゲン=グロル)

ベルリン国立合唱団少年団員及びベルリン大聖堂聖歌隊少年隊員

(合唱指揮:カール・ハインツ・カイザー)

ミシェル・シュヴァルベ、レオン・シュピーラー(ヴァイオリン)

アンドレアス・ブラウ、ヨハネス・メルテンス(フルート)

ローター・コッホ(オーボエ)

ゲルハルト・シュテムプニク、ゲルハルト・コッホ(イングリッシュ・ホルン)

オトマール・ボルヴィツキー(チェロ)

ヘルムート・シュレーフォート、ハインリヒ・ケルヒャー(オーボエ・ダモーレ)

通奏低音

エバーハルト・フィンケ、オトマール・ボルヴィツキー(チェロ)

ライナー・ツエペリッツ、フリードリッヒ・ヴィット(コントラバス)

ヴォルフガング・マイヤー(オルガン)

ホルスト・ケーベル(オルガン/チェンバロ)

ヘルベルト・フォン・カラヤン(オルガン:第41曲)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録場所、ベルリンのイエス・キリスト教会。

収録日

① 1972年2月1日~4日、7日~11日。3月15日~17日、28日~30日。4月4日、5日。5月22日。6月28日~30日。7月3日~6日、11月5日。

(※1973年2月迄録音という説あり))

② 1971年12月14日、72年1月5~7日、2月14日、6月7~26日、7月1日、11月1日。

(※6月7~27日という説あり)

録音は①と②の二種類がデータとしてあるけど、どちらにせよ約一年程の長期間に渡るセッション録音となった。

また1972年の3月28日と31日に、ザルツブルグ復活祭音楽祭で、ほぼ同じメンバーでマタイを演奏しているが、①のデータだとそのあたりとモロに被っているので、もし①があっているとしたら、この時期にソロを中心として、かなりの部分が録音されたような気がする。

また何人かの歌手はその前後の「トリスタン」やヴェルディの「レクイエム」でも共演しているので、②があっているのなら、そのあたりでもソロパートの部分が多少録音が行われたのかも。

自分が「マタイ受難曲」を最初に聴いたのは、1974年の「マタイ」が初演された日と同じ4月11日に、前年開場したばかりのNHKホールで、ヘルムート・リリング指揮のシュッツトガルト・バッハ・コレギウムによる同曲の演奏を、後日テレビで放送したものだった。

だがこれは自分にバッハとの距離を遠ざけるものとなってしまい、以降バッハとはかなり疎遠になってしまった。

それは演奏の良し悪しではなく、やはり当時の自分には難解だったのだろう。

その後「マタイが分からないものは精神的に低いレベル」とか糞みそに言われた事もあいまって、ますますバッハを敬遠してしまった。

それから長い年月の後、「ロ短調ミサ」や「ヨハネ受難曲」を好んで聴くようになってから、その余勢をかって「マタイ」を聴き始めたが、メンゲルベルク、クレンペラー、マウエルスベルガー、フルトヴェングラーと、やはり聴いていてしんどいものがあった。

その後、林達次氏やショルティ、そしてリヒターの日本公演のライブ盤を聴き、どうにかこうにか聴けるようにはなったものの、とにかく「マタイ」との相性はすこぶる悪かった。

そんな時聴いたのが上記カラヤン盤。

この盤のことはカラヤンが1973年秋の来日にあわせ10月にLP4枚組で発売された時から知っていた。そして当時の広告には、

「カラヤン65歳、だから今、マタイ」

というような謳い文句がおどっていた。

正直、だからどうしたというくらい意味不明などうでもいい広告だったけど、レコードメーカーの入れ込みとは対照的に演奏の評判はすこぶる芳しくなく、バッハの権威といわれた磯山氏からは、これでもかというくらいボロクソにけなされたらしい。

ただ当時自分はバッハのこの曲にまったく興味がなく、また翌年前述したとおり、さらにこの曲から遠ざかってしまったため、これらの悪評をまったく目にすることがなかったのはむしろ幸いだった。

すでに発売されてから数十年が経ち、世紀替わりもしてのそれだったが、初めて聴いた時の印象は意外なくらい良好だった。

確かにバッハ「らしくない」。

それはハイフェッツの無伴奏と似たそれと言っていいのかもしれない。

つまり「カラヤンのカラヤンによるカラヤンのためのマタイ」というべきこれはそれだったし、ハイフェッツのバッハを聴いて「天才はかならずしも求道者ではない」というそれにも似たものを感じた。

この演奏の芳しくない理由の多くは禁欲的ではないというそれもあるかもしれないが、それ以上にカラヤンのレガート多様の、いわゆるバロック音楽としては些か厚化粧(自分はかならずしもそうは思っていないけど)のそれに代表されるような、とにかくバッハらしくない、もしくは今の感覚から言うと「やってはいけない」とよく言われている演奏スタイルだった。

もっともらしくないといえば、メンゲルベルクだってそうだけど、カラヤンのそれは、そのメンゲルベルクを好んだ人達からも支持されていないように感じられた。

おそらくそれはメンゲルベルクのようなドラマ性、特に「歌」の凄みや説得力が希薄に感じられたからだろう。

これはウィーン楽友協会の合唱団の音程の怪しさを含むアマチュア感や、基本的な腰の弱さみたいなものもあるかもしれないけど、どうも技術以前の熱量の方が問題にされているようだった。

確かにカラヤンの「マタイ」はある意味とても冷めている。熱くなったり叫んだりというドラマがあまり感じられない。最近のピリオド系の熱さにも繋がる、切り込みや俊敏さなども微塵にない。

ただだからといって覇気の無い音の羅列ということもなく、過剰な劇性を排し、むしろその有機的とも形容したくなる長大な音の繋がりによって生まれた音響による、延々三時間以上続くその様は、まるで大河か大海原のような趣さえある。

ベートーヴェンは、「バッハは小川でなく大海だ」と言ったそうだが、正直この演奏ほどそれを感じさせるものも無いような気がした。

もうひとつ、このように感じたことの理由に、歌手に対するカラヤンの計算があるようにも思えた。

今回カラヤンはかなり豪華なソリストを揃えたが、バスとテナーに、各一人ずつやや豪華とはいえない歌手を配している。しかも明らかにこの二人は他の歌手に比べ影か薄い。

ここからは推測だが、この二人は同じ音域の三人の男性歌手(シュライヤー、ディースカウ、ベリー)とは役割が違うのではないかという気がした。

つまり三人はそれぞれカラヤンの指示の下でも、当然その存在感や個は出てきてしまうし、またそれなくしてはこの作品はかなり厳しい。

だが残りの二人はそれが無い。そこの部分はカラヤンの手兵ベルリンフィルの音の中に組み込み、オケのパートとして機能させようとした。つまりカラヤンのマタイにおけるソリストは5人しかいない、それ以外はすべてベルリンフィル同様、自分の手足として機能させようとした選んだのではないかということだ。

このような歌手にスタンドプレーを許さず、すべてを指揮者の統率下に完全に組み込むやり方としては、トスカニーニがNBCとともに録音したオペラの数々がでてくるが、ここでのカラヤンがまさにそれをここでも行ったということ。

ただしトスカニーニと違うのは、5人(もしくはヤノヴィッツを除く4人)のみ、それを厳格には施さなかったということ。(もっともその歌手たちも自由にできたというわけではないと思う)

そしてこの演奏の最大の特徴として、オケの音楽が、ソリストや合唱以上に雄弁かつ全体の主導権を強く握っているということ。極端に言ってしまうと、「歌詞」よりも「音楽」そして「響き」を前面に出し、それで曲を引っ張ろうとしていると言っていいのかも。

しかもその音が大きな繋がりと、遅く重い音質のためよりその趣が強く感じられ、合唱も全体的にオケに引っ張られるように声を出している部分があり、これがまたさらに「音楽」主導に聴こえる要因のひとつとなっている気がする。

それにしてもオケの表情。

編成が大きくないので、ワーグナーやRシュトラウスみたいなことにはならないけど、それでもこの細かい表情のつけかた、そしてその多さはかなりのもの。

ただそれがこれだけ連続すると、何故か音色や音質の統一感と相まって、かえってその細かさが相殺されたかのように、大きなフレーズの連続と、磨かれた濁りの無い艶やかかつ雄弁な響きの方が強く印象に残る。

そのせいだろうか、この演奏のオケの表情の変化や動きのたびに、自分は何度も対訳をその都度見返しているが、音そのものに引っ張られてこういうことをしているのは、この演奏くらいかもしれない。

そういえばシュライアーはこのセッションの二年前にあった、マウエルスベルガー指揮の「マタイ受難曲」で同じエヴァンゲリストをやっているが、マウエルスベルガーに比べ、この重く遅い、そして背後で驚くほど自己主張するオケの音に、そのバッハ観がかなり自分と違うこともあり、本人もなかなか難しかったのではないだろうか。

これはカラヤンのマーラーの9番でも聴かれた傾向だけど、バッハでやるというのはさすがに驚くと同時に、カラヤンの自分のスタイルに対する信念のようなものすら感じられる。

ここまでこう言ってくる、カラヤン独自のスタイルによる異形のバッハと聞こえるかもしれないし、じっじさいそうかもしれないけれど、じつは自分にとってこれほど聴きやすいというか、耳をとらえて離さないバッハというのも稀という気がする。

おそらくそれは、自分がキリスト教や聖書、さらにはドイツ語に精通していないことが、この「音」と「響き」主導のマタイがとっつきやすかったことと、あまりにもオケがいろいろと表情を細かく凝らすため、それにより今迄ぼんやりしていた歌詞やストーリーが、その音を頼りに次々と自分の中でフォーカスが合っていったためではないかと思う。

言葉という障壁を取り除いて、音楽のみでも充分解説をしているといってもいいのかもしれないが、ただそうなると「言葉はどうなった」「もっと歌を大切にしろ」と聖書等に詳しい方から異論が間違いなくでてくる類の演奏だろうなあという気もした。

あとこういう事を言われると怒られるかもしれないけど、もし「マタイ受難曲」を喫茶店やサロンでのBGMとして使いたいという人には、ダイナミックレンジも大きくなく、音は流麗で濁りが少なく、ゆったりと悠久の流れを紡ぐようなこの演奏は最適かもしれないという気がした。

もちろんそれだけにとどまらず、随所にかなりの聴きどころもあり、特に最後の「われらは涙流してひざまずき」におけるたっぷりとした響き、そして最後の音の尋常じゃない引き延ばしなどは、その好例だと思う。

最後に。

最初この演奏「らしくない」と言ったけど、そもそも「らしい」とはどんな定義があり、その発端や動機付けは何なのかというと、これらの多くは特定の大看板を背負った人の大きな声による発言であったり、なんとなく昔からそういうのが主流だからという、ひじょうに漠然としたもの、もしくは理由付けや論理性が見受けられ辛い慣習から端を発しているのではないかというものもある。

それはバッハだけでなく、モーツァルトやブルックナーも然り。

確かに多くの研究成果により、そうはじき出されたものもあるとは思うが、数学や化学などとは違い、最後にはその研究者の主観や価値観による判断がどうしても入り込まなければならない部分も多々あることを思うと、はたして今の聴き手や演奏側が、「らしさ」というものに対し漠然とそれを「正しい」もしくは「唯一無二」と広く吹聴したり決めつけていいのかという疑問はどうしても残る。

それを思うと、ピリオドや小編成ものが評価されるのは良い事かもしれないが、だからといって、より大きな編成、さらにはかつてのモダンスタイルといわれているそれを排除し、黙殺否定してしまうのはいかがなものかという気もする。

また得るものがある時はかならず失っているものがある。問題はその選択が何を基準として判断し、何をもって「らしさ」と直結させているかという精査の部分にある。

そこが曖昧のまま「らしさ」をいくら強調されても、自分にはそれはただの慣習であり惰性ととらえてしまう事もある。

それと音楽とは、自分の立つ位置によって同じ山をみていてもまるで違う、もしくは正反対の印象を受けることが日常茶飯事にある。

そこに上で延々と話した「らしさ」のことを再度考えると、何ともいろいろとそれに対して考え込んでしまう。

また「らしさ」がそのまま「正しい演奏」となるかというとこれまたどうなんだろうと、別の問題がそこにはでてきてしまう。

とにかく今回のカラヤンのマタイを聴いていて、そのこともとても強く考えさせられたものでした。

だからといってカラヤンのマタイは「らしさ」を否定した、最も惰性や慣習から離れた、大胆かつ挑戦的なものなのと言い切るつもりはない。何故ならそこにはいつものカラヤンのスタイルを踏襲した、カラヤンのやり方を惰性と慣習で推し進めたという考え方も可能だからです。

以上で〆

コメント 0