指揮者ロバート・ショウ雑感。~特にアトランタ響時代の事~ [クラシック百物語]

ロバート・ショウという名前を聞くと、往年の名優を思い出す人が多いと思うけど、ここではアメリカの著名な指揮者、ロバート・ショウについての雑感を書きます。

ショウは何種類ものクリスマスアルバムのヒット

ロバート・ショウ合唱団そのものの名声。

そしてトスカニーニとの共演とその名演の数々に参加したことで、日本でもかなり早い時期からその名前を知られており、1950年代初めに出た音楽辞典の人名篇にも、アメリカ人としては彼より少し年下のバーンスタインやスターンと並び、早くも紹介されている。

だが日本での彼はそこで「将来性のある合唱指揮者」と言われているように、合唱指揮者としてのイメージが強いためか、1967年のロバート・ショウ合唱団の活動終了以降、つまりアトランタ交響楽団と歩んだ、約三十数年が抜け落ちているきらいがあり、そのためその時期に録音された多くの録音が不当に低く評価されているふしがあります。

そこでここではそんなショウの事について自分の雑感を述べたいと思います。

まずは経歴ですが、いくつかのサイトからそのまま翻訳したものを多少付け加えたりして掲載します。ご了承ください。

ロバート・ショーは1916年にカリフォルニア州の福音派教会の牧師の四人兄弟の一人として生まれました。彼の祖父も牧師で、母親もその教会の合唱団で歌っていたということで、彼は宗教と音楽に囲まれた幼少期に育ち、その後教会の合唱団のリーダーをしたりしていました。ショウは学校では哲学、文学、宗教に興味を持ち、ポモナ大学ではグリークラブに所属していました。

そんなおり、著名なミュージシャンでありDJでもあったフレッド・ワーリングがポモナ大学で映画を撮っていた時、聖歌隊を指揮したショウの演奏に感動し、彼にニューヨークに来てグリークラブを担当してほしいと頼みました。

1941年、「Collegiate Choral」(現在の名匠は「MasterVoices」)を設立。

1944年頃に自身初録音。

1945年にバーンスタイン指揮による自作「オン・ザ・タウン」の録音に参加、以降バーンスタインと親交を結ぶ。

同年、ヒンデミットに委託した「戸口に咲き残りのライラックが咲いた頃」を初演。

1946年にボストン交響楽団の客演指揮者を二シーズン担当。主に合唱付きのプログラムを演奏。

1948年にロバート・ショウ合唱団を31人のメンバーで発足。メンバーは時に応じ60名以上の規模にまで拡大されることがあった。

そして同年トスカニーニと共演する。

第九の練習時にトスカニーニが練習を止めると楽団員に対し、

「私が探していたマエストロをついに見つけた」

と、ショウを激賞した。これには周囲も驚いたが、本人も遥かに年下の自分をマエストロと呼んだことに驚きと深い感銘を受けたという。

この1948年から始まったトスカニーニとの共演は、年齢を超えた互いの強い信頼関係により、トスカニーニが引退する前月まで絶え間なく続くことになります。

(因みにある時はトスカニーニのマネージャーによりトスカニーニの自宅で彼にサプライズで合唱団が歌唱を披露した事もあったといいます)

1952年にブロードウェイ・ミュージカル「My Darlin' Aida」のコーラス・ディレクターを務める。

この頃までにオーケストラに対する指揮の手ほどきをモントゥやロジンスキーに受ける。

1953年Collegiate Choraleを退任し、サンディエゴ交響楽団の音楽監督になる。

1954年3月、トスカニーニとの最後の共演。

この時の曲目は、

ヴィヴァルディの「2つのヴァイオリンとチェロと通奏低音のための協奏曲」ニ短調 RV565

ヴェルディの「テ・デウム」

ボーイトの「メフィストフェーレ」からのプロローグ

共演はヴィヴァルディを除く二曲。

1957年(1958年?) サンディエゴ交響楽団の音楽監督を退任。同年ジョージ・セルに請われ、クリーヴランド管弦楽団の合唱指揮者兼助手となる。セルとは気質の違いから衝突が起きたと言うが、結局1967年迄その地位にあった。この間セルの指揮からいろいろと勉強した。

(尚、これは推測ですが同時期に同じく助手をしていたルイス・レーンからもいろいろ助言等を受けたかもしれません)

1960年に、7週間で36都市36公演の「ロ短調ミサ」ツアーを33人の歌手と29名の楽団員とともに挙行。最終公演地のNYで自身二度目の「ロ短調ミサ」をこのときのメンバーで録音。因みにヴァィオリンにはオスカー・シュムスキーも参加。

(この時、数分で組み立て可能な小型パイプオルガンを特注し、それを持ち運んでのツアーとなりました)

1962年に、その「ロ短調ミサ」で初めてグラミー賞を獲得。

1967年クリーヴランドを離れアトランタ交響楽団の音楽監督に就任。それと同時に1948年以来活動をつづけていたロバート・ショウ合唱団の活動を終了。この間RCAに録音したアルバムは総計100万枚以上売れたという。

1972年、第3回国際合唱祭に招かれた16カ国の大学合唱団から選ばれた640人の合唱団を指揮し、アメリカの大学キャンパスで2週間のコンサート・ツアーを行った後、ニューヨークのリンカーン・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで公演。

1976年、アトランタ交響楽団初の商業用録音をショウの指揮で発売。

1977年から1983年まで、当時アクロン交響楽団の音楽監督だったルイス・レーンを、アトランタ交響楽団の共同指揮者として迎える。

1978年、テラークと初録音。以降、ショウの録音の多くがテラークで行われる。

1986年、ベルリオーズのレクイエムでグラミー賞のクラシック部門のベストアルバム賞を獲得。自身にとってもアトランタ響にとっても初。

1988年、アトランタを退任するショウにバーンスタインから贈られた「ミサ・ブレヴィス」をショウ自身の指揮で初演。

※後にこの曲をショウが再演した時、初演時よりもスコアが厚くなっているのに気づき、出版時にバーンスタインが加筆した事を初めて知ったとか。ショウはこの再演時その出版稿で演奏、この版もとても気に入り将来この版で再録音しようとコメントしていたようですが、残念ながらそれは実現しませんでした。

同年、アトランタとの欧州ツアー等を行った後勇退。以降同団の名誉音楽監督兼桂冠指揮者。ショウの在任期間中にアトランタは全米オケの「エリート11」にランキングされる。

1989年、グラミー賞のクラシック部門ベストアルバムを、ヴェルディの「レクイエム」で二度目の受賞。

その後クリーヴランドやボストンなど他のオーケストラに客演し、合唱指揮者や歌手を対象とした夏季フェスティバルやカーネギーホールでのワークショップで教鞭をとる。

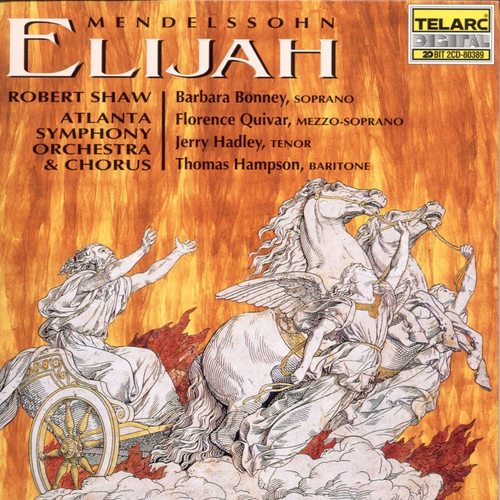

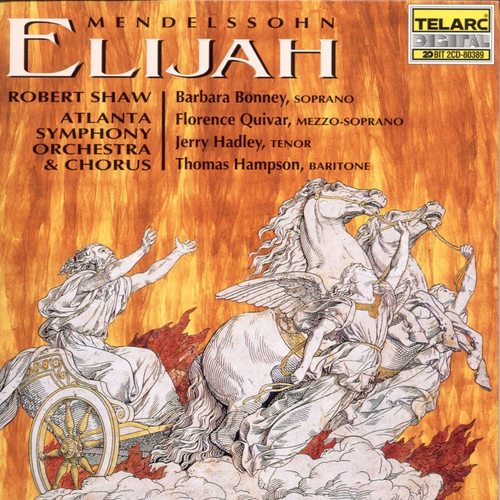

1994年に翌年創立50周年を迎えるアトランタ響の記念アルバムとして、ボニー、クイヴァー、ハドリー、ハンプソン等を迎えた豪華メンバーによる、メンデルスゾーンの「エリア」を録音。

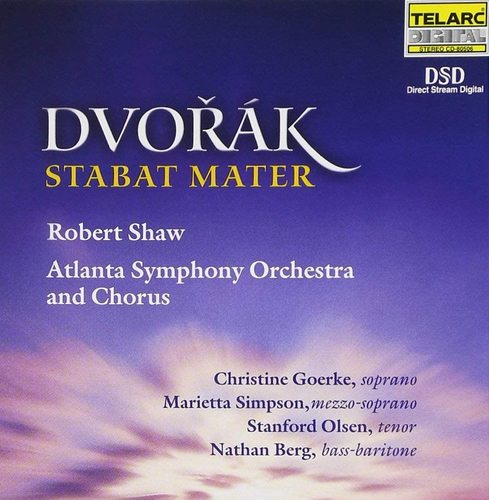

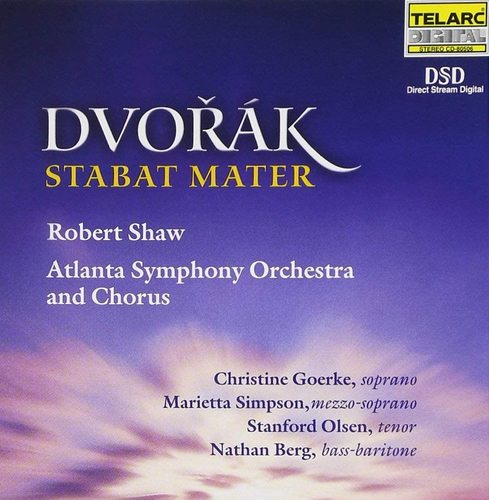

1998年、ドヴォルザークの「スターバト・マーテル」を録音。これが最後の録音となった。

1999年、脳卒中のため、コネチカット州ニューヘイヴンにて脳卒中により82歳で死去。

以上が経歴。

さてロバート・ショウの録音はじつに多い。

1946年に「クリスマスの讃美歌とキャロル集」を出した翌年、バッハの「ロ短調ミサ」を初録音。これは史上三番目の同曲全曲録音となった、

(さらにその四年後には「ヨハネ受難曲」全曲を録音)

その後ロバート・ショウ合唱団との多くのアルバムの他に、トスカニーニをはじめとした多くの名指揮者との共演が続く。

そして1957年頃よりステレオ録音により、讃美歌、黒人霊歌、フォスターの歌曲集などを録音。

さらに1960年に前述した「ロ短調ミサ」の録音皮切りに、二年後にはクリーヴランド管弦楽団と宗教音楽の合唱曲集をRCAに録音。

当時クリーヴランドはコロンビアと契約していましたが、同年春に、セルがベートーヴェンの第九をショウ指揮のクリーヴランド合唱団とコロンビアに録音したことで、その代わりにRCAへのショウ指揮クリーヴランドの録音が実現したようですが、後者の曲目はセルがクリーヴランドと公式のセッション録音を遺していないものばかりということで、とても貴重なものとなりました。

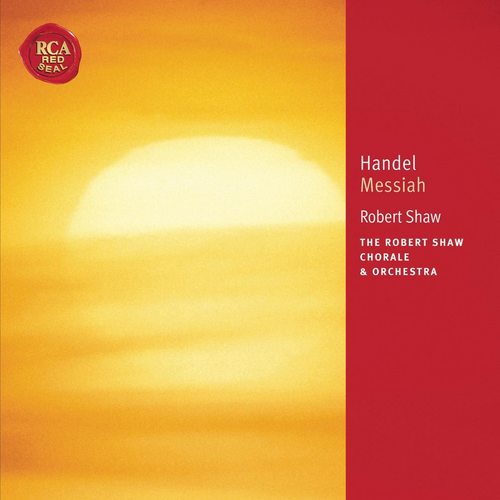

そしてアトランタ赴任が決まり、ロバート・ショウ合唱団の終了が決まった時期の1966年に、ニューヨークフィル(名義は契約上ただの「オーケストラ」となっています)とともにヘンデルの「メサイア」を録音。

この「メサイア」(1751~1752年版)は、合唱の人数が総勢31人という、設立時のロバート・ショウ合唱団と同人数で録音したもので、演奏はひじょうにアグレッシブで元気なもの、特に最後のアーメンコーラスなど、ノリと勢いにまかせたような感すらあるもの、決して雑な感じはせず、なかなか爽快な出来となっています。

そしてこのアルバムも前述した「ロ短調」同様、1966年のグラミー賞クラシック合唱部門優秀賞を受賞しています。

ショウは1967年のシーズンからいよいよアトランタ響のポストに赴任しますが、その直前の8月、ショウはロバート・ショウ合唱団と最後のアルバム「アイルランド民謡集」を録音します。尚、そこには「別れの盃」という曲が収録され、このアルバムの編曲を担当した盟友アリス・パーカーが、それに対しライナーで思いの丈を語るかのような一文を載せています。

1967年以降、ショウはアトランタに集中し、セルがクリーヴランドで行った再現をするために努力します。

アトランタ交響楽団。

1945年にアトランタ・ユース・オーケストラとして創設され、二年後に現在の名前に改称という比較的若いオケで、初代指揮者のヘンリー・ソプキンが21シーズンに渡り指揮をとりました。オケはプロアマ混合といった編成ではあったものの、ソプキン在任中に全米トップ20に入るまでの実力をつけました。

そんなアトランタにショウは赴任すると、同オケは完全にプロ化され、合唱団の設立もします。ショウは二百名規模の合唱団をつくると同時に、その中の六十名ほどのメンバーで室内合唱団も設けました。

ただアトランタの事務方がショウに期待した録音にはかなり慎重で、初録音は1975年12月に録音した「クリスマスアルバム」まで待つ事になります。そしてこれはアトランタ響待望の初の商業用録音となりました。

1978年。ショウ指揮のアトランタはテラークと契約、いよいよ本格的な録音にとりかかります。

最初の録音は「火の鳥」と「イーゴリ公」より序曲と「韃靼人の踊り」。

オケをメインに合唱もちゃんと取り入れるという、アトランタ響のメンバーが出来る限り多く参加できる曲目であり、テラークの録音の良さも誇示できるアルバムとなっています。

ただ演奏は効果を狙わない比較的堅実な演奏、ただしそれだけに終わらない、随所に詩的な歌心をもった旋律の歌わせ方にショウの指揮の特長が感じられる出来となっています。

翌年、ショウは合唱メインの曲を録音します。

ヴェルディの「テ・デウム」とボーイトの「メフィストフェーレ」からのプロローグ。

そう、これはショウが1954年3月にトスカニーニと最後に共演した時に演奏した曲で、この年はそれからちょうど25年が経ったということでそれを機に録音したのかもしれません。

演奏はこれも先のストラヴィンスキーと同じラインの演奏ですが、トスカニーニへ捧げるという意味もあったせいなのか、かなり気合と熱気に満ちたものとなっています。

あとこれはショウの特長のひとつですが、シンバルなどを鋭角的、もしくは刺激的に鳴らす事を意図的に避け、かわりにバスドラ(大太鼓)を重く深く響かせる傾向があるようで、それがこの曲にも、そして後に録音されるオルフの「カルミナ・ブラーナ」にも感じられます。

その後ショウはテラークに膨大な録音を行い、同社とアトランタ響に数々のグラミー賞をもたらすこととなります。

そのほとんどは合唱付きの作品で、しかもソリストも原則すべてアメリカ人で行われるというのもショウの方向性がよく表れていると思います。

例外は80年代前半に録音された、エリー・アーメリングとのベルリオーズの「夏の歌」とフォーレの「ペレアス」くらいでしょうか。因みにこれを聴くとアトランタが、78年の「火の鳥」以降さらに良い状態になっていることが伺えますが、それは一時このオケの指揮者となっていた、ルイス・レーンの力によるところも大きかったかもしれません。

因みにレーンはアトランタ時代にテラークでコープランドとレスピーギの各作品集を録音していますが、彼にとってもそれらが自身の代表作となったようです。

そして1986年のグラミー賞で、クラシック部門のベストアルバムをベルリオーズの「レクイエム」で受賞します。

この演奏、弦がときおり硬く洗練度に賭ける音を出したり、オケが走り気味になったりしますが、演奏そのものはかなり出来が良く、「怒りの日」などはテラークの録音も手伝ってなかなかの迫力となっています。

またコーラスの静謐な美しさも随所に感じられ、この巨大性だけでなく、美しさも良く描かれいます。グラミーをとってもおかしくない出来となっています。

ショウのレパートリーは大変広く、アトランタ響と録音したものだけでも、ヴィヴァルディ、バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツアルト、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、ブラームス、マーラー、ヒンデミット、ヴェルディ、ベルリオーズ、フォーレ、プーランク、ドヴォルザーク、ヤナーチェク、バルトーク、シマノフスキ、ヴォーン=ウィリアムズ、ウォルトン、ブリテン、バーバー、バーンスタイン等々といった作曲家の曲が並びます。

もっともそのほとんどが合唱付きの作品というのがいかにもですが、かといってそこには合唱指揮者がついでにオケを指揮したという感はまるでありません。

ふつうオケの指揮以外で名を馳せた人が指揮をすると、どうしてもオケのそれが緩かったり、いろんなことをしようとしてかえってピンボケのような演奏になったりと、その人が名を馳せた分野での演奏に比べるとかなり聴き劣りのするものが多く感じられる事があります。

ですがショウの場合はそれがほとんど感じられず、アトランタとの関係が深くなるにつれ、オケのバランスはもちろんですが、全体の洗練の度合いが深まり、表情は細やかかつ大きなものになっていきました。

そのいい例がマーラー没後80年の年に録音された、マーラーの交響曲第8番。

バーンスタインのような大波のようなエネルギーはそれほどではないものの、クリアさやバランスの良さ、そして熱気や音楽の大きさも充分兼ね備えたものになっています。

しかしこの演奏ほどコーラスの弱音の美しさを感じさせる演奏はなかなか無いのではというほど秀逸で、そういう意味ではベルリオーズのレクイエムの演奏と相通じるものがあるように感じられました。

ただショウも曲によってはかなり押出の強い、かなり風格豊かな演奏を聴かせる場合もけっこうあり、モーツァルトのレクイエムやフォーレのレクイエムなどがそういうタイプの演奏となっています。ただ演奏が大きくなっても決して大味になっていません。

それはフォーレと一緒に収録されている、デュリュフレのレクイエムでも同様です。尚、このデュリュフレのレクイエムでは、声楽のソロパートを合唱にすべて置き換えていますが、これは当時まだ存命だった作曲者自身が、このソロパートを合唱でやることを気に入っていたという事をショウが聞き、その意志を尊重したとのこと。

そのためちょっとユニークな演奏となっています。

ショウはテラーク時代に「メサイア」「天地創造」「エリア」と、ほぼ五十年おきに出現したこれらの三大オラトリオをすべて英語版で録音している。

どれも風格のある演奏揃いだけど、ひとつの語法と色で染め上げているせいか、作曲家の違いのようなものはあまり感じられないが、この語法に慣れると、これほど安心して聴いていられる演奏はそうそうない。

しかも劇的な雰囲気や迫力にも事欠かないが、ショルティあたりのオペラ風の劇的感覚とは違うのも面白い。トスカニーニやライナーと合唱指揮者としてオペラに参加したことはあっても、劇場畑てばない部分がこういうところにあらわれているのかも。

因みに「エリア」を除く二曲は室内合唱団編成を採用しているため人数は60人程、「エリア」のみ200人編成のレギュラー編成で行っていますが、印象がそれにより大きく左右されるということは思ったほどありません。

尚、これらはべて英語版なのであれですが、英語以外のショウが専門分野ではない国の言語で歌う場合は、かならず専門家の指導を受け、発音等をチェックしながら演奏しているそうです。

ところでロバート・ショウ合唱団時代とアトランタ時代と、かなりコンセプトが変わったような気がします。

前者の時代。

彼の合唱はオケと共演しても常に前面に出て強い自己主張を独自に出しながらオケと共演するという、そういう感じのものが多く、録音もRCA独特のやや硬めで強い音作りがさらにそれに輪をかけたような印象がありました。それはクリーヴランドとの前述した合唱曲集でも同様。

ところが後者の時代。

アトランタ響に赴任して以降の手ラークの録音となるとかなり雰囲気が違う。

なんというのかオケと合唱の共演関係ではなく共同作業的色合いがとにかく強い、というより合唱もオケのパートの一部という感じのそれになってしまっている。

それは極端に言うとオケだけのアトランタがベートーヴェンやブラームスを演奏しているそれで、合唱がついたアトランタはマーラーやRシュトラウスを演奏しているそれというような、ようするにオケの編成や楽器が増えるような感覚で合唱がONされたという感じ。

そのためオケだけはもちろんだけど、合唱がそれに加わっても「&合唱団」ではなく、名義上はともかく、実質上「三百名編成のアトランタ交響楽団」というような趣になっています。

これはテラークの録音が合唱を前面に出すことなくひとつの響きの中にブレンドさせるそれも大きいと思う。もしこれをショウが嫌っていたらテラークにいろいろと指示していたと思うが、それが録音のレベルこそ年々上がっていったものの、基本ラインは最後のアルバム迄変わる事はなかった。

この響きの作り方は、ひょっとするとショウの幼少時の教会における響き等が影響しているのかもしれないが、そのあたりはよく分からない。

あとこの合唱団を含めた響き。

自分はそこにかつて実演で聴いたオーマンディとフィラデルフィアを思い出してしまう。特にフィラデルフィアのあの透明感と色彩感、それにときおり風圧を兼ね備えたあの弦の響きと、アトランタの合唱がひじょうにイメージとして強く重なる。

また音の方向性もどこか似たものがあり、聴きやすいものの原則効果はあまり狙わず、真摯に音楽に対峙する基本姿勢を崩さないそれも、どこか強く共通点を感じる。

そこにはこの二人がトスカニーニ私淑していたという共通点があることと、ともに最初は指揮者ではなく、ヴァイオリンや合唱指揮の名手でありながら、そこから専門的な指揮教育を受けることなく、半ば独学でオケのトップにたちひとつの時代を築いたことにも何か要因があるのかもしれない。

そういえばショウが最初に定期的に客演するようになったボストン響の当時の指揮者クーセヴィツキも彼らと似たような経歴の指揮者だった。そう思うと彼らが成功したのは、そういう経歴でも実力次第ではしっかりと受け入れてくれた、当時のアメリカの土壌というのもあったのかもしれません。

と、長々ととりとめもなく話しましたが、まとめていうと、ロバート・ショウは偉大な歴史に残る合唱指揮者であり、その特徴をオケの指揮者としても存分に活かしながら、まったく独自のスタイルに昇華させた、これまた大指揮者だったという気がします。

それを思うと欧米においての指揮者としての評価に比べ、日本では彼が何故あまり評価されなかったのかが分かる気もしましたし、「合唱指揮者」というレッテル貼りが悪い方にも作用したという気もしました。

これにはクーセヴィツキやオーマンディへの日本での評価とどこなく相通じるものも感じました。

あと余談を少々。

彼の宗教音楽に関するレパートリーはかなり膨大なのですが、何故かそこからブルックナーがすっぽり抜け落ちている。宗教的な問題なのかは分からないけど、とにかく彼の交響曲どころか宗教音楽もまったく見当たらない。彼の指揮でブルックナーを一度聴いてみたかったです。

もう一つ。

彼はベートーヴェンの第九に強い畏敬の念をもっていたらしく、彼は

「この曲を演奏するのはこれが最後かもしれないと、いつも思っています。アメリカの上院で演説するようなものだし、ウィリアム・バトラー・イェイツのためにアイルランドの詩を読むようなものだ。この作品をやるときは、いつでもイベントです。そして、それは大きなイベントなのです」

と語ったとか。彼の指揮で年末の日本で第九を聴いてみたかったです。それは共演した日本の合唱団にとっても大きな財産になったはずですから。これだけは本当に残念です。

因みに彼は第九の録音を1980年代にセッションとライブの二種類残していますが、どちらもテラークへの録音ではありません。

1985年のセッション録音。

1988年、ショウがアトランタの音楽監督在任時の最後の演奏会におけるライブ録音。

尚、彼が20世紀の合唱曲で高く評価していたのは、

〇シェーンベルク「地上の平和」

〇バルトーク「カンタータ・プロファーナ」

〇ストラヴィンスキー「詩篇交響曲」

〇ヒンデミット「戸口に咲き残りのライラックが咲いた頃ー愛する人々へのレクイエム 」

の四曲とのことで、これらすべてテラークに録音されています。

最後に。

彼が日本で欧米ほど人気が無いのは「合唱指揮者」という悪い意味でのレッテル貼りや、日本においてアメリカのオケや指揮者の欧米ものに対し、伝統的ともいえる「偏見」も要因としてはあるけど、それ以上に彼がアトランタに赴任した時期から本格化した古典派以前に対するピリオドへの流れ、また彼とほぼ同時期に同様に長期政権を築いたショルティとシカゴ響の存在、そしてテラークの日本でのクラシックにおけるブランド、さらにはそのテラークもアトランタが録音を始めたころは、日本ではボストン、クリーヴランド、シンシナティポップスの方が話題性があり、日本でも戦略的にそちらが優先されたような感じになった事等も影響として大きかったといえる。

特にピリオドへの流れは、それと逆行するような彼のモダンスタイルが時代遅れと思われるようになってしまったことは、決して他の多くのモダンスタイルの指揮者のように大編成合唱至上主義ではなかったものの、やはり彼へのそれに響いたことは間違いないと思う。

ただ彼の丁寧かつ一貫性のある真摯な姿勢と音楽に対してまで、はたして同様な姿勢を聴き手がとるのはとても残念だしもったいない気がするのは何とも残念な気がします。

今後彼の音楽がどう日本で評価されていくかは分かりませんが、かつてエードリアン・ボールトがまったく日本で黙殺状態に近かった状況が今は大きく改善されたように、将来ショウとアトランタも将来もう少しじっくりと聴かれるようになれば嬉しいです。

以上で〆

長々とおつきあいいただきありがとうございます。

ショウは何種類ものクリスマスアルバムのヒット

ロバート・ショウ合唱団そのものの名声。

そしてトスカニーニとの共演とその名演の数々に参加したことで、日本でもかなり早い時期からその名前を知られており、1950年代初めに出た音楽辞典の人名篇にも、アメリカ人としては彼より少し年下のバーンスタインやスターンと並び、早くも紹介されている。

だが日本での彼はそこで「将来性のある合唱指揮者」と言われているように、合唱指揮者としてのイメージが強いためか、1967年のロバート・ショウ合唱団の活動終了以降、つまりアトランタ交響楽団と歩んだ、約三十数年が抜け落ちているきらいがあり、そのためその時期に録音された多くの録音が不当に低く評価されているふしがあります。

そこでここではそんなショウの事について自分の雑感を述べたいと思います。

まずは経歴ですが、いくつかのサイトからそのまま翻訳したものを多少付け加えたりして掲載します。ご了承ください。

ロバート・ショーは1916年にカリフォルニア州の福音派教会の牧師の四人兄弟の一人として生まれました。彼の祖父も牧師で、母親もその教会の合唱団で歌っていたということで、彼は宗教と音楽に囲まれた幼少期に育ち、その後教会の合唱団のリーダーをしたりしていました。ショウは学校では哲学、文学、宗教に興味を持ち、ポモナ大学ではグリークラブに所属していました。

そんなおり、著名なミュージシャンでありDJでもあったフレッド・ワーリングがポモナ大学で映画を撮っていた時、聖歌隊を指揮したショウの演奏に感動し、彼にニューヨークに来てグリークラブを担当してほしいと頼みました。

1941年、「Collegiate Choral」(現在の名匠は「MasterVoices」)を設立。

1944年頃に自身初録音。

1945年にバーンスタイン指揮による自作「オン・ザ・タウン」の録音に参加、以降バーンスタインと親交を結ぶ。

同年、ヒンデミットに委託した「戸口に咲き残りのライラックが咲いた頃」を初演。

1946年にボストン交響楽団の客演指揮者を二シーズン担当。主に合唱付きのプログラムを演奏。

1948年にロバート・ショウ合唱団を31人のメンバーで発足。メンバーは時に応じ60名以上の規模にまで拡大されることがあった。

そして同年トスカニーニと共演する。

第九の練習時にトスカニーニが練習を止めると楽団員に対し、

「私が探していたマエストロをついに見つけた」

と、ショウを激賞した。これには周囲も驚いたが、本人も遥かに年下の自分をマエストロと呼んだことに驚きと深い感銘を受けたという。

この1948年から始まったトスカニーニとの共演は、年齢を超えた互いの強い信頼関係により、トスカニーニが引退する前月まで絶え間なく続くことになります。

(因みにある時はトスカニーニのマネージャーによりトスカニーニの自宅で彼にサプライズで合唱団が歌唱を披露した事もあったといいます)

1952年にブロードウェイ・ミュージカル「My Darlin' Aida」のコーラス・ディレクターを務める。

この頃までにオーケストラに対する指揮の手ほどきをモントゥやロジンスキーに受ける。

1953年Collegiate Choraleを退任し、サンディエゴ交響楽団の音楽監督になる。

1954年3月、トスカニーニとの最後の共演。

この時の曲目は、

ヴィヴァルディの「2つのヴァイオリンとチェロと通奏低音のための協奏曲」ニ短調 RV565

ヴェルディの「テ・デウム」

ボーイトの「メフィストフェーレ」からのプロローグ

共演はヴィヴァルディを除く二曲。

1957年(1958年?) サンディエゴ交響楽団の音楽監督を退任。同年ジョージ・セルに請われ、クリーヴランド管弦楽団の合唱指揮者兼助手となる。セルとは気質の違いから衝突が起きたと言うが、結局1967年迄その地位にあった。この間セルの指揮からいろいろと勉強した。

(尚、これは推測ですが同時期に同じく助手をしていたルイス・レーンからもいろいろ助言等を受けたかもしれません)

1960年に、7週間で36都市36公演の「ロ短調ミサ」ツアーを33人の歌手と29名の楽団員とともに挙行。最終公演地のNYで自身二度目の「ロ短調ミサ」をこのときのメンバーで録音。因みにヴァィオリンにはオスカー・シュムスキーも参加。

(この時、数分で組み立て可能な小型パイプオルガンを特注し、それを持ち運んでのツアーとなりました)

1962年に、その「ロ短調ミサ」で初めてグラミー賞を獲得。

1967年クリーヴランドを離れアトランタ交響楽団の音楽監督に就任。それと同時に1948年以来活動をつづけていたロバート・ショウ合唱団の活動を終了。この間RCAに録音したアルバムは総計100万枚以上売れたという。

1972年、第3回国際合唱祭に招かれた16カ国の大学合唱団から選ばれた640人の合唱団を指揮し、アメリカの大学キャンパスで2週間のコンサート・ツアーを行った後、ニューヨークのリンカーン・センター・フォー・ザ・パフォーミング・アーツで公演。

1976年、アトランタ交響楽団初の商業用録音をショウの指揮で発売。

1977年から1983年まで、当時アクロン交響楽団の音楽監督だったルイス・レーンを、アトランタ交響楽団の共同指揮者として迎える。

1978年、テラークと初録音。以降、ショウの録音の多くがテラークで行われる。

1986年、ベルリオーズのレクイエムでグラミー賞のクラシック部門のベストアルバム賞を獲得。自身にとってもアトランタ響にとっても初。

1988年、アトランタを退任するショウにバーンスタインから贈られた「ミサ・ブレヴィス」をショウ自身の指揮で初演。

※後にこの曲をショウが再演した時、初演時よりもスコアが厚くなっているのに気づき、出版時にバーンスタインが加筆した事を初めて知ったとか。ショウはこの再演時その出版稿で演奏、この版もとても気に入り将来この版で再録音しようとコメントしていたようですが、残念ながらそれは実現しませんでした。

同年、アトランタとの欧州ツアー等を行った後勇退。以降同団の名誉音楽監督兼桂冠指揮者。ショウの在任期間中にアトランタは全米オケの「エリート11」にランキングされる。

1989年、グラミー賞のクラシック部門ベストアルバムを、ヴェルディの「レクイエム」で二度目の受賞。

その後クリーヴランドやボストンなど他のオーケストラに客演し、合唱指揮者や歌手を対象とした夏季フェスティバルやカーネギーホールでのワークショップで教鞭をとる。

1994年に翌年創立50周年を迎えるアトランタ響の記念アルバムとして、ボニー、クイヴァー、ハドリー、ハンプソン等を迎えた豪華メンバーによる、メンデルスゾーンの「エリア」を録音。

1998年、ドヴォルザークの「スターバト・マーテル」を録音。これが最後の録音となった。

1999年、脳卒中のため、コネチカット州ニューヘイヴンにて脳卒中により82歳で死去。

以上が経歴。

さてロバート・ショウの録音はじつに多い。

1946年に「クリスマスの讃美歌とキャロル集」を出した翌年、バッハの「ロ短調ミサ」を初録音。これは史上三番目の同曲全曲録音となった、

(さらにその四年後には「ヨハネ受難曲」全曲を録音)

その後ロバート・ショウ合唱団との多くのアルバムの他に、トスカニーニをはじめとした多くの名指揮者との共演が続く。

そして1957年頃よりステレオ録音により、讃美歌、黒人霊歌、フォスターの歌曲集などを録音。

さらに1960年に前述した「ロ短調ミサ」の録音皮切りに、二年後にはクリーヴランド管弦楽団と宗教音楽の合唱曲集をRCAに録音。

当時クリーヴランドはコロンビアと契約していましたが、同年春に、セルがベートーヴェンの第九をショウ指揮のクリーヴランド合唱団とコロンビアに録音したことで、その代わりにRCAへのショウ指揮クリーヴランドの録音が実現したようですが、後者の曲目はセルがクリーヴランドと公式のセッション録音を遺していないものばかりということで、とても貴重なものとなりました。

そしてアトランタ赴任が決まり、ロバート・ショウ合唱団の終了が決まった時期の1966年に、ニューヨークフィル(名義は契約上ただの「オーケストラ」となっています)とともにヘンデルの「メサイア」を録音。

この「メサイア」(1751~1752年版)は、合唱の人数が総勢31人という、設立時のロバート・ショウ合唱団と同人数で録音したもので、演奏はひじょうにアグレッシブで元気なもの、特に最後のアーメンコーラスなど、ノリと勢いにまかせたような感すらあるもの、決して雑な感じはせず、なかなか爽快な出来となっています。

そしてこのアルバムも前述した「ロ短調」同様、1966年のグラミー賞クラシック合唱部門優秀賞を受賞しています。

ショウは1967年のシーズンからいよいよアトランタ響のポストに赴任しますが、その直前の8月、ショウはロバート・ショウ合唱団と最後のアルバム「アイルランド民謡集」を録音します。尚、そこには「別れの盃」という曲が収録され、このアルバムの編曲を担当した盟友アリス・パーカーが、それに対しライナーで思いの丈を語るかのような一文を載せています。

1967年以降、ショウはアトランタに集中し、セルがクリーヴランドで行った再現をするために努力します。

アトランタ交響楽団。

1945年にアトランタ・ユース・オーケストラとして創設され、二年後に現在の名前に改称という比較的若いオケで、初代指揮者のヘンリー・ソプキンが21シーズンに渡り指揮をとりました。オケはプロアマ混合といった編成ではあったものの、ソプキン在任中に全米トップ20に入るまでの実力をつけました。

そんなアトランタにショウは赴任すると、同オケは完全にプロ化され、合唱団の設立もします。ショウは二百名規模の合唱団をつくると同時に、その中の六十名ほどのメンバーで室内合唱団も設けました。

ただアトランタの事務方がショウに期待した録音にはかなり慎重で、初録音は1975年12月に録音した「クリスマスアルバム」まで待つ事になります。そしてこれはアトランタ響待望の初の商業用録音となりました。

1978年。ショウ指揮のアトランタはテラークと契約、いよいよ本格的な録音にとりかかります。

最初の録音は「火の鳥」と「イーゴリ公」より序曲と「韃靼人の踊り」。

オケをメインに合唱もちゃんと取り入れるという、アトランタ響のメンバーが出来る限り多く参加できる曲目であり、テラークの録音の良さも誇示できるアルバムとなっています。

ただ演奏は効果を狙わない比較的堅実な演奏、ただしそれだけに終わらない、随所に詩的な歌心をもった旋律の歌わせ方にショウの指揮の特長が感じられる出来となっています。

翌年、ショウは合唱メインの曲を録音します。

ヴェルディの「テ・デウム」とボーイトの「メフィストフェーレ」からのプロローグ。

そう、これはショウが1954年3月にトスカニーニと最後に共演した時に演奏した曲で、この年はそれからちょうど25年が経ったということでそれを機に録音したのかもしれません。

演奏はこれも先のストラヴィンスキーと同じラインの演奏ですが、トスカニーニへ捧げるという意味もあったせいなのか、かなり気合と熱気に満ちたものとなっています。

あとこれはショウの特長のひとつですが、シンバルなどを鋭角的、もしくは刺激的に鳴らす事を意図的に避け、かわりにバスドラ(大太鼓)を重く深く響かせる傾向があるようで、それがこの曲にも、そして後に録音されるオルフの「カルミナ・ブラーナ」にも感じられます。

その後ショウはテラークに膨大な録音を行い、同社とアトランタ響に数々のグラミー賞をもたらすこととなります。

そのほとんどは合唱付きの作品で、しかもソリストも原則すべてアメリカ人で行われるというのもショウの方向性がよく表れていると思います。

例外は80年代前半に録音された、エリー・アーメリングとのベルリオーズの「夏の歌」とフォーレの「ペレアス」くらいでしょうか。因みにこれを聴くとアトランタが、78年の「火の鳥」以降さらに良い状態になっていることが伺えますが、それは一時このオケの指揮者となっていた、ルイス・レーンの力によるところも大きかったかもしれません。

因みにレーンはアトランタ時代にテラークでコープランドとレスピーギの各作品集を録音していますが、彼にとってもそれらが自身の代表作となったようです。

そして1986年のグラミー賞で、クラシック部門のベストアルバムをベルリオーズの「レクイエム」で受賞します。

この演奏、弦がときおり硬く洗練度に賭ける音を出したり、オケが走り気味になったりしますが、演奏そのものはかなり出来が良く、「怒りの日」などはテラークの録音も手伝ってなかなかの迫力となっています。

またコーラスの静謐な美しさも随所に感じられ、この巨大性だけでなく、美しさも良く描かれいます。グラミーをとってもおかしくない出来となっています。

ショウのレパートリーは大変広く、アトランタ響と録音したものだけでも、ヴィヴァルディ、バッハ、ヘンデル、ハイドン、モーツアルト、ベートーヴェン、シューベルト、メンデルスゾーン、ブラームス、マーラー、ヒンデミット、ヴェルディ、ベルリオーズ、フォーレ、プーランク、ドヴォルザーク、ヤナーチェク、バルトーク、シマノフスキ、ヴォーン=ウィリアムズ、ウォルトン、ブリテン、バーバー、バーンスタイン等々といった作曲家の曲が並びます。

もっともそのほとんどが合唱付きの作品というのがいかにもですが、かといってそこには合唱指揮者がついでにオケを指揮したという感はまるでありません。

ふつうオケの指揮以外で名を馳せた人が指揮をすると、どうしてもオケのそれが緩かったり、いろんなことをしようとしてかえってピンボケのような演奏になったりと、その人が名を馳せた分野での演奏に比べるとかなり聴き劣りのするものが多く感じられる事があります。

ですがショウの場合はそれがほとんど感じられず、アトランタとの関係が深くなるにつれ、オケのバランスはもちろんですが、全体の洗練の度合いが深まり、表情は細やかかつ大きなものになっていきました。

そのいい例がマーラー没後80年の年に録音された、マーラーの交響曲第8番。

バーンスタインのような大波のようなエネルギーはそれほどではないものの、クリアさやバランスの良さ、そして熱気や音楽の大きさも充分兼ね備えたものになっています。

しかしこの演奏ほどコーラスの弱音の美しさを感じさせる演奏はなかなか無いのではというほど秀逸で、そういう意味ではベルリオーズのレクイエムの演奏と相通じるものがあるように感じられました。

ただショウも曲によってはかなり押出の強い、かなり風格豊かな演奏を聴かせる場合もけっこうあり、モーツァルトのレクイエムやフォーレのレクイエムなどがそういうタイプの演奏となっています。ただ演奏が大きくなっても決して大味になっていません。

それはフォーレと一緒に収録されている、デュリュフレのレクイエムでも同様です。尚、このデュリュフレのレクイエムでは、声楽のソロパートを合唱にすべて置き換えていますが、これは当時まだ存命だった作曲者自身が、このソロパートを合唱でやることを気に入っていたという事をショウが聞き、その意志を尊重したとのこと。

そのためちょっとユニークな演奏となっています。

ショウはテラーク時代に「メサイア」「天地創造」「エリア」と、ほぼ五十年おきに出現したこれらの三大オラトリオをすべて英語版で録音している。

どれも風格のある演奏揃いだけど、ひとつの語法と色で染め上げているせいか、作曲家の違いのようなものはあまり感じられないが、この語法に慣れると、これほど安心して聴いていられる演奏はそうそうない。

しかも劇的な雰囲気や迫力にも事欠かないが、ショルティあたりのオペラ風の劇的感覚とは違うのも面白い。トスカニーニやライナーと合唱指揮者としてオペラに参加したことはあっても、劇場畑てばない部分がこういうところにあらわれているのかも。

因みに「エリア」を除く二曲は室内合唱団編成を採用しているため人数は60人程、「エリア」のみ200人編成のレギュラー編成で行っていますが、印象がそれにより大きく左右されるということは思ったほどありません。

尚、これらはべて英語版なのであれですが、英語以外のショウが専門分野ではない国の言語で歌う場合は、かならず専門家の指導を受け、発音等をチェックしながら演奏しているそうです。

ところでロバート・ショウ合唱団時代とアトランタ時代と、かなりコンセプトが変わったような気がします。

前者の時代。

彼の合唱はオケと共演しても常に前面に出て強い自己主張を独自に出しながらオケと共演するという、そういう感じのものが多く、録音もRCA独特のやや硬めで強い音作りがさらにそれに輪をかけたような印象がありました。それはクリーヴランドとの前述した合唱曲集でも同様。

ところが後者の時代。

アトランタ響に赴任して以降の手ラークの録音となるとかなり雰囲気が違う。

なんというのかオケと合唱の共演関係ではなく共同作業的色合いがとにかく強い、というより合唱もオケのパートの一部という感じのそれになってしまっている。

それは極端に言うとオケだけのアトランタがベートーヴェンやブラームスを演奏しているそれで、合唱がついたアトランタはマーラーやRシュトラウスを演奏しているそれというような、ようするにオケの編成や楽器が増えるような感覚で合唱がONされたという感じ。

そのためオケだけはもちろんだけど、合唱がそれに加わっても「&合唱団」ではなく、名義上はともかく、実質上「三百名編成のアトランタ交響楽団」というような趣になっています。

これはテラークの録音が合唱を前面に出すことなくひとつの響きの中にブレンドさせるそれも大きいと思う。もしこれをショウが嫌っていたらテラークにいろいろと指示していたと思うが、それが録音のレベルこそ年々上がっていったものの、基本ラインは最後のアルバム迄変わる事はなかった。

この響きの作り方は、ひょっとするとショウの幼少時の教会における響き等が影響しているのかもしれないが、そのあたりはよく分からない。

あとこの合唱団を含めた響き。

自分はそこにかつて実演で聴いたオーマンディとフィラデルフィアを思い出してしまう。特にフィラデルフィアのあの透明感と色彩感、それにときおり風圧を兼ね備えたあの弦の響きと、アトランタの合唱がひじょうにイメージとして強く重なる。

また音の方向性もどこか似たものがあり、聴きやすいものの原則効果はあまり狙わず、真摯に音楽に対峙する基本姿勢を崩さないそれも、どこか強く共通点を感じる。

そこにはこの二人がトスカニーニ私淑していたという共通点があることと、ともに最初は指揮者ではなく、ヴァイオリンや合唱指揮の名手でありながら、そこから専門的な指揮教育を受けることなく、半ば独学でオケのトップにたちひとつの時代を築いたことにも何か要因があるのかもしれない。

そういえばショウが最初に定期的に客演するようになったボストン響の当時の指揮者クーセヴィツキも彼らと似たような経歴の指揮者だった。そう思うと彼らが成功したのは、そういう経歴でも実力次第ではしっかりと受け入れてくれた、当時のアメリカの土壌というのもあったのかもしれません。

と、長々ととりとめもなく話しましたが、まとめていうと、ロバート・ショウは偉大な歴史に残る合唱指揮者であり、その特徴をオケの指揮者としても存分に活かしながら、まったく独自のスタイルに昇華させた、これまた大指揮者だったという気がします。

それを思うと欧米においての指揮者としての評価に比べ、日本では彼が何故あまり評価されなかったのかが分かる気もしましたし、「合唱指揮者」というレッテル貼りが悪い方にも作用したという気もしました。

これにはクーセヴィツキやオーマンディへの日本での評価とどこなく相通じるものも感じました。

あと余談を少々。

彼の宗教音楽に関するレパートリーはかなり膨大なのですが、何故かそこからブルックナーがすっぽり抜け落ちている。宗教的な問題なのかは分からないけど、とにかく彼の交響曲どころか宗教音楽もまったく見当たらない。彼の指揮でブルックナーを一度聴いてみたかったです。

もう一つ。

彼はベートーヴェンの第九に強い畏敬の念をもっていたらしく、彼は

「この曲を演奏するのはこれが最後かもしれないと、いつも思っています。アメリカの上院で演説するようなものだし、ウィリアム・バトラー・イェイツのためにアイルランドの詩を読むようなものだ。この作品をやるときは、いつでもイベントです。そして、それは大きなイベントなのです」

と語ったとか。彼の指揮で年末の日本で第九を聴いてみたかったです。それは共演した日本の合唱団にとっても大きな財産になったはずですから。これだけは本当に残念です。

因みに彼は第九の録音を1980年代にセッションとライブの二種類残していますが、どちらもテラークへの録音ではありません。

1985年のセッション録音。

1988年、ショウがアトランタの音楽監督在任時の最後の演奏会におけるライブ録音。

尚、彼が20世紀の合唱曲で高く評価していたのは、

〇シェーンベルク「地上の平和」

〇バルトーク「カンタータ・プロファーナ」

〇ストラヴィンスキー「詩篇交響曲」

〇ヒンデミット「戸口に咲き残りのライラックが咲いた頃ー愛する人々へのレクイエム 」

の四曲とのことで、これらすべてテラークに録音されています。

最後に。

彼が日本で欧米ほど人気が無いのは「合唱指揮者」という悪い意味でのレッテル貼りや、日本においてアメリカのオケや指揮者の欧米ものに対し、伝統的ともいえる「偏見」も要因としてはあるけど、それ以上に彼がアトランタに赴任した時期から本格化した古典派以前に対するピリオドへの流れ、また彼とほぼ同時期に同様に長期政権を築いたショルティとシカゴ響の存在、そしてテラークの日本でのクラシックにおけるブランド、さらにはそのテラークもアトランタが録音を始めたころは、日本ではボストン、クリーヴランド、シンシナティポップスの方が話題性があり、日本でも戦略的にそちらが優先されたような感じになった事等も影響として大きかったといえる。

特にピリオドへの流れは、それと逆行するような彼のモダンスタイルが時代遅れと思われるようになってしまったことは、決して他の多くのモダンスタイルの指揮者のように大編成合唱至上主義ではなかったものの、やはり彼へのそれに響いたことは間違いないと思う。

ただ彼の丁寧かつ一貫性のある真摯な姿勢と音楽に対してまで、はたして同様な姿勢を聴き手がとるのはとても残念だしもったいない気がするのは何とも残念な気がします。

今後彼の音楽がどう日本で評価されていくかは分かりませんが、かつてエードリアン・ボールトがまったく日本で黙殺状態に近かった状況が今は大きく改善されたように、将来ショウとアトランタも将来もう少しじっくりと聴かれるようになれば嬉しいです。

以上で〆

長々とおつきあいいただきありがとうございます。

コメント 0